Un lexique du champ amoureux

1. Type de texte nouveau sur ce site, le lexique s’entend d’un « Répertoire alphabétique et explicatif d’un certain nombre de termes en usage dans une science, une technique, un art »1Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Lexique, I, 2. — en l’occurrence l’art d’aimer. Usant de l’ordre alphabétique, ce genre littéraire comporte divers avantages, dont la variété et la clarté2« Je n’ai donc plus considéré que les avantages que je trouvais dans l’ordre alphabétique. L’un de ces avantages est de donner à une longue suite de préceptes l’attrait de la variété ; l’autre est de présenter, dans chacun des articles, tout son objet sous divers rapports. » (Jean-François MARMONTEL, Éléments de littérature, Tome 1, 1787, Paris, éd. Verdière [1825], p. iv).. Arbitraire par essence, cet ordre élude en outre la question du plan, alors même que l’autrice en avait un en magasin (elle comptait opposer le sentiment amoureux au lien amoureux), ordre arbitraire qui éclate le propos en un jeu de pièces détachées, dont chacune représente une petite unité textuelle, à charge pour le lecteur de choisir entre deux modes de consultation : la consultation par défaut (en suivant l’ordre alphabétique) ou la consultation par envie (en suivant l’humeur du moment).

2. S’agissant de l’amour, thème universel et incontournable mais fort complexe et comportant de multiples implications, l’autrice entendait donner l’image d’un labyrinthe, peut-être en usant d’un ensemble de paragraphes auxquels elle aurait attaché des coordonnées particulières3« Imaginons un livre qui raconte une histoire — ou traite un sujet — à l’aide de 400 fragments de texte, dont l’auteur a voulu qu’ils appartiennent à des genres différents et/ou adoptent différents points de vue. Composant son ouvrage, l’écrivain présente les fragments dans un ordre, alternant les genres et les points de vue pour donner du rythme à la narration. Mais, tous les fragments ayant été indexés, le lecteur peut aussi les lire dans l’ordre de son choix, ce qui serait trop fastidieux sur un livre papier. » (Valérie DEBRUT, « Inventer le livre numérique », écrire la règle du jeu [en ligne], 24 avr. 2019, §18). — idée à conserver pour un autre thème ou livre… Quoi qu’il en soit, la lectrice trouvera ci-après une collection de vingt-cinq mots appartenant au champ lexical de l’amour, vingt-cinq notions complémentaires exprimées plus ou moins brièvement par une autrice qui s’est beaucoup intéressée à l’amour dans sa jeunesse. Sentiment absolu consommant le dépassement de soi dans l’autre et procurant l’ivresse si séduisante à vingt ans, il y a dans l’amour quelque chose d’intensément irrationnel, la tentation d’une fusion totale et, parfois, une nécessité proprement existentielle4« […] cette passion [l’amour] est peut-être la seule qui puisse nous faire désirer de vivre, et nous engager à remercier l’auteur de la nature, quel qu’il soit, de nous avoir donné l’existence. » (Mme DU CHÂTELET, « Réflexions sur le bonheur », 1779, dans Opuscules philosophiques et littéraires, 1796, Paris, imprimerie nationale, pp. 1-40, spec. p. 27)..

Entrées du lexique

— Adultère

— Affection

— Attachement

— Badinage

— Célibat

— Confiance

— Couple

— Désir

— Engagement

— Fidélité

— Jalousie

— Passion

— Possession

— Querelle

— Quotidien

— Respect

— Rupture

— Séduction

— Sincérité

— Tendresse

— Union

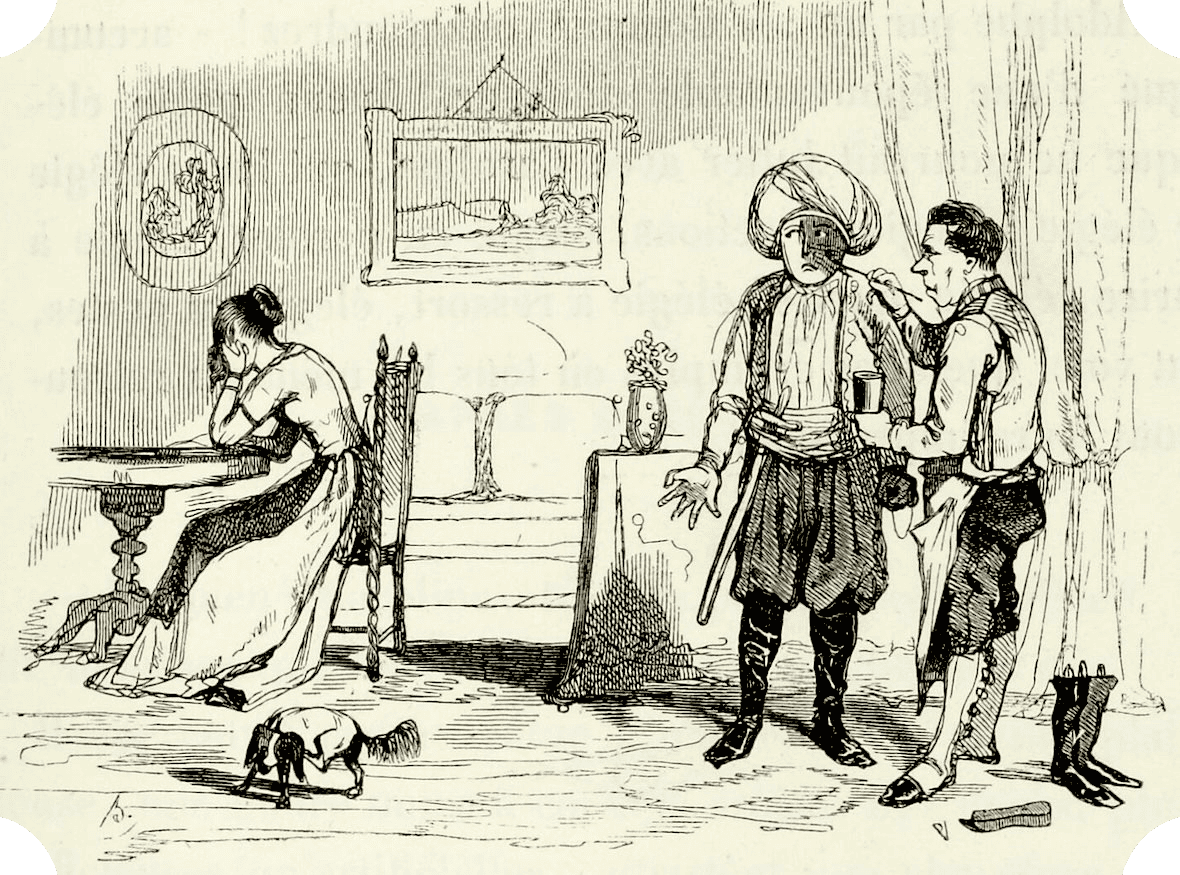

Vous avez désiré rencontrer cet objet charmant. Généralement, toutes les entrevues fortuites sont préméditées.

— Adultère

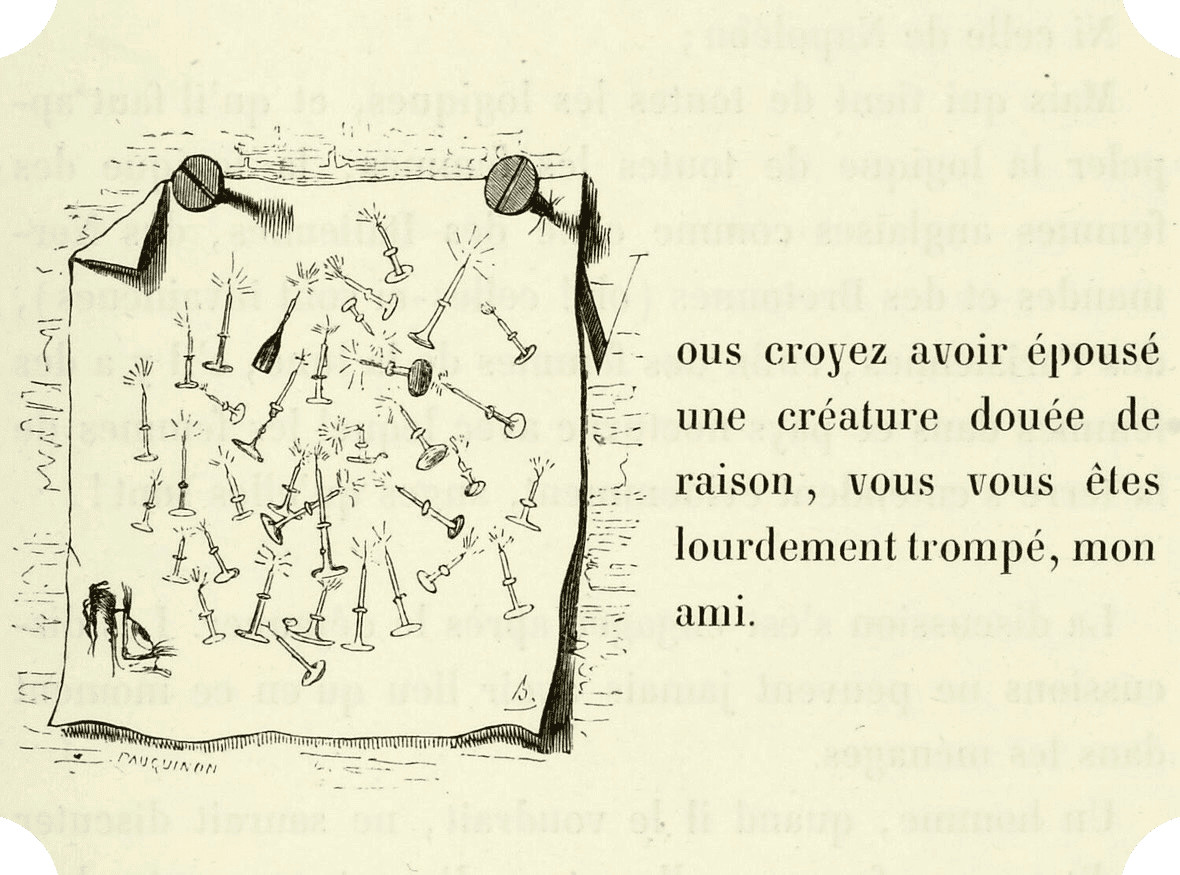

3. Curieuse entrée en matière, pour un propos sur l’amour, que l’adultère, c’est-à-dire l’infidélité conjugale. Mais l’ordre alphabétique étant ce qu’il est, c’est par le pessimisme que s’ouvre cette notice un peu particulière dévolue à l’amour. « Emprunté du latin adulter, proprement ‘qui altère’, et, en latin chrétien, ‘qui viole la foi jurée’ »5Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Adultère, Étymologie., l’adultère est la tromperie (tromper son conjoint en se trompant de conjoint, c’est-à-dire en oubliant le devoir de fidélité6« Si l’époux et l’épouse, oublieux de leur juste union, se détournent vers une liaison étrangère, avec une ardente passion […] » (Hildegarde DE BINGEN, Les Causes et les Remèdes, 1158, Grenoble, éd. Jérôme Millon [2007], p. 90).), trivialement dite cocuage7« […] tout homme marié, est en danger d’être cocu. Cocuage est naturellement des apanages de mariage. » (RABELAIS, Tiers livre des faits et dits heroïques du noble Pantagruel, 1546, Paris, éd. Chrestien Wechel, pp. 228-229). ou cocufiage qui fait du mari un cocu8« Oh ! le mari, le précieux mari ! le personnage indispensable à la solidité des liaisons adultères ! le monsieur qui vous gêne, vous irrite, vous assomme ! l’empêcheur de danser en rond qui fait rater vos rendez-vous, se met dans vos jambes, vous barre le passage, et avec ça entretient chez l’amant le désir toujours frais de la femme, par cela qu’il le contrarie et en modère les élans d’une main guidée par la prudence même. Que peu d’amants savent reconnaître l’impérieuse utilité de ce serviteur méconnu ! » (Georges COURTELINE, La philosophie de Georges Courteline, 1917, Paris, éd. Flammarion [1922], p. 97)., également la corruption (de la femme9« Il [le composé adulterare] a passé ensuite au sens de « corrompre », et spécialement « corrompre une femme mariée » : d’où adulterium, et le nom verbal adulter. » (Michel BRÉAL & Anatole BAILLY, Dictionnaire étymologique latin, 1885, Paris, éd. Hachette, V° Alter, p. 9).), avec cette idée de falsification de la postérité, l’altération de la pureté des liens du sang.

4. Dans des sociétés fondées sur l’hérédité et la généalogie, l’adultère apparaît comme une rupture de confiance dans la filiation légitime ; en une époque où les tests génétiques permettent d’établir (ou de rétablir) la filiation naturelle avec certitude, aussi où l’adoption est encadrée et reconnue, on a plus d’indulgence pour l’adultère, de l’homme évidemment, de la femme également.

5. Passe-temps vraisemblablement répandu10« C’est la faute commune et le péché véniel / C’est la face cachée de la lune de miel. » (George BRASSENS, « Pénélope » (chanson), Les Funérailles d’antan (album), 1960, France, label Philips). (y compris chez les vieilles gens11« Du règne de Charles II. roi d’Angleterre, un homme de 120 ans fut convaincu d’adultère. » (ANONYME, « Semence (dans l’économie animale) », dans DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Tome 14, 1751/1772, Paris, éd. Le Breton, Durand, Briasson & David, p. 939).), l’infidélité, paraît-il, est provoquée par l’attrait du changement12« Être infidèle à ceux qu’on aime, pour ne pas laisser devenir habituel leur charme. » (Natalie CLIFFORD BARNEY, Éparpillements, 1910, Aubervilliers, éd. Personna [1982], p. 27). ; ce serait occulter le plaisir orgueilleux de la conquête — jusqu’à récemment, tout homme qui prétendait avoir réussi se devait d’entretenir une maîtresse, ne serait-ce que pour en imposer à ses concurrents ou narguer ses inférieurs. C’est qu’au demeurant, la location d’une garçonnière coûte fort cher, singulièrement en des temps de spéculation immobilière…

Vous êtes admis à courtiser la jeune personne.

— Affection

6. L’autrice s’aperçoit que si elle avait préféré le terme d’infidélité, plus courant que celui d’adultère, le lexique se serait ouvert sur le second terme, l’affection. Curieux hasard mais peut-être est-ce une mise en garde à l’égard des conjoints trop confiants — il y en a — qui se figurent que l’amour va tout seul, comme de lui-même et sans effort. S’il est fréquent qu’au début, les amants se montrent sous leur meilleur jour afin de pérenniser la relation, une fois que les choses semblent acquises, ils se laissent volontiers aller, pensant que l’affection saura garder sa fraîcheur et son intensité.

7. Or même profonde, l’affection — l’« attachement tendre, constant, durable »13Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Affection, 2. — ne saurait se passer de jolies manières14« Auprès de sa femme, un mari doit se montrer affectueux et empressé. Il s’attirera sa confiance par des manières affables, et partagera avec elle toutes les joies et les déceptions qui l’atteignent. » (Mme DE NOGENT, Catéchisme du bon ton et des usages du monde, 1886, Paris, éd. Fetscherin & Chuit, p. 16). ni de doux égards15« Il est aussi, entre mari et femme, des devoirs de politesse et des égards mutuels. / Chacun d’eux doit rester aimable et aimant — comme avant le mariage. — Il faut craindre tout reproche blessant l’amour-propre, cela se guérit difficilement ! de même que les allusions à défauts physiques ou à des accidents irréparables. / La décence et la pudeur doivent, même dans l’intimité la plus grande, être une règle absolue. » (Paul BURANI, Guide-manuel de la civilité française, 1879, Paris, éd. Le Bailly, p. 25). : modérer ses propos16« La franchise que se doivent les époux ne doit jamais aller jusqu’à se reprocher les défauts physiques que l’on doit à la nature ou à un accident irréparable. » (Louis VERARDI (pseudo. de Pierre Boitard), Manuel du bon ton et de la politesse française. Nouveau guide pour se conduire dans le monde, 1883, Paris, éd. Passard, p. 11). (la délicatesse est un des devoirs du mariage heureux et consciencieux), montrer sa tendresse, donner le meilleur de soi-même. Nul doute que les soucis du quotidien ternissent les rêves de jeunesse et assombrissent un compagnonnage qui devra faire face à maintes difficultés17« Quand la vie est trop dure, on n’a même plus le temps de s’aimer. On trime toute la journée. Où est-il, l’amour ? Qu’est-ce que ça veut dire ? On rentre crevé. Tu crois que c’est une vie ça ? Il n’y a pas une fille qui en veuille de cette vie. Il n’y a plus de sentiment, plus d’affection. Et puis il y a les vieux. Personne ne voudrait leur faire de la peine. On voudrait les cajoler, les caresser. Et pourtant on se dispute parce qu’il y a trop de soucis, parce qu’on est trop fatigués. » (L. C., cité par Pierre BOURDIEU dans « Célibat et condition paysanne », Études rurales, 1962, n° 5-6, pp. 32-135, p. 128).. Autant de raisons de se ménager de beaux moments et de petites joies : quand on s’aime vraiment, on aime à passer du temps ensemble18« […] mille tendres Riens font l’occupation de presque tous ceux qui aiment […] » (Louis COQUELET, L’éloge de rien, dédié à personne, avec une postface, 1730, Paris, éd. Heuqueville, p. 27., sans rien faire de particulier, juste goûter au plaisir d’être seul à deux.

— Attachement

8. Si l’affection s’entend d’une inclination sincère révélée par mille manifestations spontanées (des sourires, des compliments, des caresses, des attentions), l’attachement sonne comme une relative monotonie — ce qui est habituel est souvent confortable. On est attaché à l’autre parce que l’autre fait partie du décor et conditionne, en quelque sorte, toute la vie quotidienne : on mange, dort, parle ensemble, au moins côte à côte.

9. Il est à peu près certain que beaucoup de vieux couples ne tiennent que par l’habitude, également par la nécessité. Et la mort de l’un des deux fait apparaître à l’autre qu’il était le pivot de son existence, qu’il maintenait un équilibre sans doute précaire et même pénible, qu’en tout cas sa présence faisait résonner le quotidien et lui donnait sa pleine signification. On est bien loin de l’amour fou, romantique et absolu… Cependant, il n’est d’amour véritable sans amitié19« […] l’amour qui ne comporte pas une indissoluble amitié me semble un libertinage momentané. » (BALZAC, La Maison Nucingen, 1838, dans Œuvres complètes de H. de Balzac, Tome 11, 1855, Paris, éd. Houssiaux, p. 7). et la passion elle-même ne saurait prétendre à ce titre d’excellence si l’amant n’était également, pour celle qu’il prétend aimer, un ami fiable et empressé. La sécurité : voilà à quoi l’on distingue le conjoint (sédentaire et installé) de l’amoureux (frivole et primesautier).

Puis les deux familles jugent nécessaires de vous faire passer à la mairie, à l’église.

— Badinage

10. Il faudrait pourtant que les époux demeurent badins comme au premier jour — ce qui n’empêche nullement de souscrire une assurance-vie… Si à beaucoup, le début d’une histoire a des « charmes inexplicables »20« Les inclinations naissantes après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l’amour est dans le changement. » (MOLIÈRE, Dom Juan ou le Festin de Pierre, 1665, Comédie en cinq actes, Acte I, scène 2, Dom Juan à Sganarelle)., c’est parce que les amants se content fleurette, flirtent ensemble, batifolent et se cajolent — une relation faite de petits riens, fariboles et colifichets, fanfreluches et bagatelles. Roucouler à deux est une des choses les plus agréables qui puissent exister, à laquelle on se prend malgré soi, à tout âge, quels que soient son sérieux et sa sévérité. C’est la grande leçon des commencements : le sentiment amoureux doit irriguer toute la texture de la vie quotidienne (tendres paroles et douces caresses21« Aimer, c’est faire constamment l’amour, à tout propos — jusqu’en paroles. / Et c’est le faire où que ce soit, n’importe quand — parce qu’on est heureux, parce qu’on est morose, parce qu’on se sent bien, parce qu’on est malade — et parfois même aussi parce qu’on n’en a pas le temps. » (Sacha GUITRY, Elles et toi, 1946, dans Les Femmes et l’amour, 1985, Paris, éd. Presses Pocket, pp. 23–73, spéc. p. 32).) puisque l’important n’est pas ce que l’on dit mais qui le dit et avec quelle sincérité22« […] les paroles d’amour, qui sont toujours les mêmes, prennent le goût des lèvres dont elles sortent. » (Guy DE MAUPASSANT, Bel-Ami, 1885, Paris, éd. Victor-Havard, p. 345)..

Généralement, une jeune personne ne découvre son vrai caractère qu’après deux ou trois années de mariage.

— Célibat

11. Les termes les plus simples en apparence réservent parfois de jolies surprises : dans son Encyclopédie, Diderot en propose une histoire pour le moins fantaisiste23« M. Morin, de l’académie des Belles-lettres, en réduit l’histoire [du célibat] aux propositions suivantes. Le célibat est aussi ancien que le monde ; il est aussi étendu que le monde : il durera autant & infiniment plus que le monde. » (DIDEROT, « Célibat (Histoire ancienne & moderne & Morale) », dans DIDEROT & D’ALEMBERT, L’Encyclopédie, op. cit., Tome 2, p. 801)., aussi bien biblique que spéculative, qui montre que la question préoccupait son temps. Au reste, la question du célibat des prêtres n’est toujours pas tranchée : la population française est largement favorable au mariage des prêtres mais le Saint-Siège continue de freiner des quatre fers pour des motifs passés de mode. C’est la débauche qu’il faut prohiber et, sans doute, l’intempérance — en tout cas chez les gens d’église — mais c’est une sottise de songer que le couple, c’est-à-dire la tendresse, le partage et l’affection peuvent éloigner quiconque du créateur.

12. En la matière, l’Église catholique, apostolique et romaine aurait tout à apprendre des autres cultes et confessions qui pratiquent l’ordination des femmes, autorisent le mariage des prêtres et reconnaissent l’homosexualité, y compris celle du clergé. Rappelons au moins que la masturbation n’est pas un péché24« […] la manustupration qui n’est point fréquente, qui n’est pas excitée par une imagination bouillante & voluptueuse, & qui n’est enfin déterminée que par le besoin, n’est suivie d’aucun accident, & n’est point un mal (en Médecine). » (MENURET DE CHAMBAUD, « Manstupration ou manustupration [masturbation] (Médecine, pathologie) », DIDEROT & D’ALEMBERT, L’Encyclopédie, op. cit., Tome 10, p. 51). mais une simple mesure d’hygiène : il faut bien mettre le corps et l’âme en communication par la circulation des énergies et l’harmonisation des chakras…

13. Peut-être est-ce pour cette raison que le célibat ne semble pas naturel à l’être humain25« Ce n’est pas, il est vrai, bien nécessaire qu’il y ait des célibataires, cet état afflige et répugne à la nature […] » (François-Amédée DOPPET, Traité du fouet, 1788, pas d’éditeur, p. 104)., état qui conduit soit au parjure soit au malheur26« […] ceux qui font vœu de célibat, seront souvent parjures, ou toujours malheureux. » (François-Amédée DOPPET, Traité du fouet, 1788, pas d’éditeur, p. 46). — « mieux vaut être seul, que mal accompagné »27Charles CAHIER, Quelque six mille proverbes et aphorismes usuels, 1856, Paris, éd. Julien & Lanier, proverbe français, p. 2, n° 30., dit pourtant le proverbe, ce que l’autrice croit volontiers tant elle a vu de couples mal assortis et de gens malheureux en ménage… C’est qu’il y a une telle plus-value sociale à être en couple que beaucoup de personnes sont prêtes à accepter un conjoint médiocre plutôt que de rester célibataires28« Cet indicateur du rapport entre le volume de la dot et le volume des exigences traduit simultanément la stratégie d’optimisation du nombre des rencontres amoureuses en jouant sur le « prix » proposé, et l’attachement que les individus ont de la forme-mariage. Accepter une éventuelle dévaluation de soi-même, c’est montrer que le fait d’être marié compensera la déperdition relative de valeur consécutive au mariage. » (François DE SINGLY, « Les manœuvres de séduction. Une analyse des annonces matrimoniales », Revue française de sociologie, 1984, n° 25-4, pp. 523-559, spéc. p. 550)..

14. Quoi qu’il en soit, le célibat est proprement l’« État d’une personne en âge d’être mariée et qui ne l’est pas, ne l’a jamais été »29Dictionnaire Le Robert [en ligne], V° Célibat, consulté le 2 déc. 2024. ; ce sont donc trois conditions cumulatives qui caractérisent cet état : l’âge bien sûr et l’absence de mariage, présent et passé. Ainsi le mariage modifie-t-il la situation personnelle durant son cours (c’est-à-dire entre la formation et la dissolution du mariage) mais également après : on ne redevient pas célibataire ; on est veuf ou divorcée. Preuve en est que le regard porté sur le mariage, donc sur le célibat — interdit, toléré ou encouragé30« Nous avons vû jusqu’à présent le célibat interdit, ensuite toléré, puis approuvé, enfin préconisé : il ne tarda pas à devenir une condition essentielle dans la plûpart de ceux qui s’attacherent au service des autels. » (DIDEROT, « Célibat (Histoire ancienne & moderne & Morale) », dans DIDEROT & D’ALEMBERT, L’Encyclopédie, op. cit., Tome 2, p. 803). — en dit long sur la société.

La voix de votre femme, hélas ! trop connue, résonne dans votre oreille.

— Confiance

15. La confiance, l’essence de l’amour. Aimer, c’est connaître31« […] l’amour, cet autre mode de connaissance. » (Michel VILLEY, Réflexions sur la philosophie et le droit. Les carnets de Michel Villey, 1995, Paris, éd. PUF, p. 37). ou, à défaut, comprendre32« Par « coup de foudre », j’entends ce choc immédiat d’où jaillit une lumière intense, un éclair, sous laquelle vous voyez l’autre tout entier d’un seul coup d’œil ; vous voyez tout ce que les autres ne voient pas, loin d’être aveugle comme on le dit bêtement, l’amour est extralucide. C’est le désir qui aveugle et qui pare de beautés et de vertus totalement imaginaires son objet, jusqu’à ce que ce désir passe et que le dit objet soit rendu à sa vérité. / Mais l’amour non. » (Françoise GIROUD, Si je mens… Conversations avec Claude Glayman, 1972, Paris, éd. Stock, p. 117). c’est-à-dire, plus que tolérer, soutenir et encourager. Le reste, c’est du désir, de la tendresse ou de la passion, mais point de l’amour — raison pour laquelle on peut aimer un enfant aussi fort qu’un adulte, même si les marques d’affection ne seront pas les mêmes… La confiance — sur laquelle l’autrice a laissé un écrit de jeunesse33Valérie DEBRUT, « Comment croire sans voir », écrire la règle du jeu [en ligne], 22 nov. 2017. — est une foi constante et consistante, laquelle découle de l’honnêteté : dans le couple, il ne faut pas se mentir, ni par commission (l’action) ni par omission (l’abstention). Nul secret ne doit venir troubler la sérénité du ménage34« Aucun secret ne doit exister entre les époux. L’estime est faite d’une confiance absolue réciproque. » (Mme DE NOGENT, Catéchisme du bon ton et des usages du monde, 1886, Paris, éd. Fetscherin & Chuit, p. 16). et le moment du mariage est la dernière occasion de tout se dire avant de s’engager. Évidemment, l’affection commande de s’épargner les petites peines, de cacher ses menus soucis, pour ne point incommoder ceux que l’on aime35« La vie ne se passe pas à se jeter dans l’eau ou dans le feu pour ceux qu’on aime : elle se passe en petits maux et en petites tristesses de tous les instants, dont il faut leur épargner le spectacle ou la contagion. » (George SAND, Tamaris, 1862, Paris, éd. Lévy, p. 218).. Mais aucune chose importante ne saurait être valablement ignorée par les conjoints : toute divulgation tardive ou, pire, toute révélation par un tiers entamerait la précieuse confiance qui fonde l’amour.

Au nombre des délicieuses joyeusetés de la vie de garçon, tout homme compte l’indépendance de son lever.

— Couple

16. Il est édifiant que le mot couple vienne du latin copula qui signifie lien, attache, liaison, lequel a donné le verbe copuler, qui renvoie lui-même à l’accouplement, c’est-à-dire à l’union charnelle — une telle généalogie linguistique ne s’invente pas. Un couple est une paire, c’est-à-dire un groupe de deux, qu’il s’agisse de personnes (un couple de danseurs) ou d’objets (une paire de gants), en l’occurrence l’union de deux êtres humains fondée sur le mariage (les conjoints), l’amour (les amoureux), la sexualité (les amants) ou la communauté de vie (les concubins). L’intérêt, le métier s’y adjoignent souvent. Ainsi du couple de commerçants ou bien du couple célèbre « lié aux yeux du public par ses travaux, ses succès communs »36Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Couple, II, 1., tel celui formé par Sartre et Beauvoir dans la seconde moitié du vingtième siècle.

17. La particularité du couple comme forme du groupe est de réaliser l’unité (l’union exclusive37« Aimer, c’est jouer juste pour l’autre. » (Natalie CLIFFORD BARNEY, Pensées d’une amazone, 1921, Paris, éd. Émile-Paul, p. 57). fondée sur la préférence38« En amour, il ne s’agit pas d’aimer mais de préférer. » (Louise DE VILMORIN, La Lettre dans un taxi, 1958, Paris, éd. Gallimard, coll. nrf, p. 174).) dans une diversité particulière et pour tout dire sommaire : l’appariement et opposition de deux alter ego dont la force réside dans la complémentarité. C’est l’imperfection des êtres39« La perfection n’est pas de ce monde ; il ne faut donc pas demander, vous, monsieur, à la jeune fille que vous rêvez pour femme, les qualités d’un ange ; vous, mademoiselle, au jeune homme que vous avez remarqué, toutes les vertus d’un héros. / Les anges et les héros feraient d’ailleurs un fort mauvais ménage. » (Paul BURANI, Guide-manuel de la civilité française, 1879, Paris, éd. Le Bailly, p. 60). qui en appelle à la stabilité du couple, ou à défaut à la vie en communauté, les uns apportant aux autres ce dont ils ont besoin. De là vient que les contraires s’attirent40« Les cristaux ont généralement un axe d’électricité dont les extrémités sont nommées pôles, l’un de ces pôles est celui de l’électricité positive, l’autre est celui de l’électricité négative. Il est quelquefois intéressant de faire la distinction de ces deux pôles. Pour cela, le C. Hauy se sert d’un fil de soie attaché à une verge métallique, ou l’électrise, et on l’approche du cristal dont on veut déterminer les pôles ; s’il y a répulsion, c’est lo pole de l’électricité positive ou vitreuse ; si le phénomène contraire arrive, on en conclut que c’est le pôle de l’électricité négative, de-là est venu cet axiome : les semblables se repoussent, les contraires s’attirent. » (Edme-Jean-Baptiste BOUILLON-LAGRANGE, Manuel d’un cours de chimie, Tome 2, 3e éd., 1802, Paris, éd. Bernard, p. 16).. L’amour transcende l’être par le dépassement de ses propres fragilités. Alfred de Musset n’a-t-il point vanté l’union « sainte et sublime » de deux êtres imparfaits41« Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels ; toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées ; le monde n’est qu’un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange ; mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c’est l’union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux ; mais on aime, et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière, et on se dit : J’ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j’ai aimé. C’est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » (Alfred DE MUSSET, On ne badine pas avec l’amour, 1834, Comédie en trois actes, Acte II, scène 5, Perdican à Camille)., l’assemblage et assortiment de deux personnes qui, pour n’être ni saintes ni sublimes, sont déjà elles-mêmes ?

— Désir

18. La sexualité devant faire l’objet d’un autre propos, il s’agira simplement de donner quelques premières précisions. Étymologiquement, le désir signifie la constatation de l’absence, par conséquent le regret de ce qui manque42Michel BRÉAL & Anatole BAILLY, Dictionnaire étymologique latin, 1885, Paris, éd. Hachette, V° Sidus, p. 346.. Évidemment, le chapitre s’appréhende différemment selon qu’il s’agit de désir conjugal (fidélité) ou extraconjugal (adultère). Qu’est-ce qui manque quand on désir l’autre ? Est-ce la simple satisfaction sexuelle que l’on cherche ou bien le besoin d’être rassuré sur ses capacités de séduction ? Il est certain que le plaisir n’est pas seul en cause dans cette affaire…

19. Sans doute le désir naît-il de la nature — les pulsions et phéromones y contribuent largement — mais ensuite la séduction doit venir entretenir la flamme si l’on ne veut craindre que le feu s’éteigne43« Faire naître un désir, le nourrir, le développer, le grandir, l’irriter, le satisfaire, c’est un poème tout entier. » (BALZAC, Physiologie du Mariage, 1829, Tome 1, Paris, éd. Levavasseur & Canel [1830], p. 105).. S’il ne saurait être question d’aller voir ailleurs — quel mauvais goût ! —, nul n’est obligé de se soumettre au désir de son conjoint alors qu’il n’en a pas envie. Rousseau — qui n’était pas un grand féministe — relève que « même dans le mariage, le plaisir n’est légitime que quand le désir est partagé. »44« Que chacun des deux, toujours maître de sa personne et de ses caresses, ait droit de ne les dispenser à l’autre qu’à sa propre volonté. Souvenez-vous toujours, que même dans le mariage, le plaisir n’est légitime que quand le désir est partagé. » (ROUSSEAU, Émile ou De l’éducation, Tome 4, 1762, La Haye, éd. Néaulme, Livre V, p. 444). C’est dire ! Naturellement, c’est l’intimité qui sied le mieux aux caresses45« Les époux doivent éviter les caresses trop familières devant leurs enfants, devant les domestiques et devant les étrangers. Les mystères de l’hymen, pour conserver tout leur attrait, ne doivent pas être dévoilés. » (Paul BURANI, Guide-manuel de la civilité française, 1879, Paris, éd. Le Bailly, p. 25).. Ne forcez point les autres à être les témoins de votre désir46« Si vous ne disposez que d’un taxi pour vous embrasser, soit… Mais attendez la tombée du jour, c’est plus poétique et plus discret… » (Edmonde CHARLES-ROUX, Guide du savoir-vivre, 1965, Paris, éd. Grasset, V° Taxis (Amoureux), p. 196)., d’autant qu’un refroidissement de vos ardeurs prendrait les allures d’une crise diplomatique — chacun se croirait autorisé à vous demander comment se porte votre couple.

20. Le devoir conjugal est pourtant le plus doux que l’on ait à accomplir — du moins entre gens de bonne compagnie — mais la paresse de l’amant ruine bien des amours qui s’annonçaient prometteuses47« C’est se tromper que de croire qu’il n’y ait que les violentes passions, comme l’ambition et l’amour, qui puissent triompher des autres. La paresse, toute languissante qu’elle est, ne laisse pas d’en être souvent la maîtresse ; elle usurpe sur tous les desseins et sur toutes les actions de la vie ; elle y détruit et y consume insensiblement les passions et les vertus. » (François DE LA ROCHEFOUCAULD, Réflexions ou sentences et maximes morales, 1664, Paris, éd. Ménard & Desenne [1817], maxime n° 274, p. 62).. La condition d’amant, paraît-il, fait passer du poète au gynécologue48« Commencer en poète et finir en gynécologue ! De toutes les conditions, la moins enviable est celle d’amant. » (Emil CIORAN, Syllogismes de l’amertume, 1952, Paris, éd. Gallimard [1995], coll. Folio/Essais, p. 115). ; disons que le désir doit magnifier et sanctifier un corps qui, par définition, est voué à la déchéance. Alors la pudeur, elle qui prive tant de couples d’une tendresse revigorante49« Je suis avec toi comme ces mères timides qui ne savent pas dorloter leurs enfants, et qui, seulement lorsqu’ils dorment, osent s’approcher et, en se penchant, les toucher d’une furtive caresse. Je t’aime dans l’obscurité et dans la solitude de moi-même. Mieux vaudrait sans doute être tendre au jour le jour et dans la lumière des petites choses simples, définies. Mais l’on n’aime pas comme l’on voudrait — on aime comme l’on est ! » (Natalie CLIFFORD BARNEY, Éparpillements, 1910, Aubervilliers, éd. Personna [1982], p. 26). — la meilleure potion de jouvence reste l’épanouissement affectif et sexuel —, viendra déposer un fin voile de décence sur l’inévitable trivialité du quotidien.

Votre enfant jappe, miaule et piaule ; il casse, brise ou salit les meubles, et les meubles sont chers ; il fait sabre de tout, il égare vos papiers, il emploie à ses cocottes le journal que vous n’avez pas encore lu.

— Engagement

21. Notion à laquelle l’autrice tient beaucoup que celle d’engagement, le fait de se donner en gage, en garantie de ce à quoi l’on s’engage, c’est-à-dire se voue et se consacre. Tout amour (partagé) et, sans doute, toute amitié (réciproque) sont des engagements, lesquels comportent certaines obligations, par exemple l’entraide et le conseil pour l’amitié, la fidélité et le respect pour l’amour — encore que ces devoirs se cumulent plus qu’ils ne s’excluent.

22. Il est certain que le but du couple est l’élévation50« On a dit qu’entre deux amis, l’amitié n’est pas réelle quand elle ne les perfectionne pas l’un et l’autre ; on peut dire plus justement encore, lorsque quelques années de mariage n’ont pas donné aux jeunes époux plus d’élévation d’âme, de raison, un caractère plus aimable, que c’est la faute de tous deux. » (Mme DE GENLIS, Dictionnaire critique et raisonné des étiquettes de la cour, Tome 1, 1818, Paris, éd. Mongie, V° Mariage, pp. 364–365). : on doit être ensemble pour s’aider à se rendre meilleur — en matière amoureuse, le statu quo est déjà une régression51« Autrement dit, le feu d’amour, qui ne s’étend plus, a déjà commencé à s’éteindre ; de sorte qu’un amant intensif ne peut se contenter d’une attitude exclusivement conservatrice. » (Michel FEHER, « Esquisse pour une histoire des arts d’aimer en Occident », Chimères. Revue des schizoanalyses , 1991, n° 13, pp. 33-65, p. 62).. C’est, plus qu’une perspective religieuse, une perspective karmique : l’âme se console des embarras de l’incarnation par la fusion avec une autre âme52« […] car le bonheur ici-bas ne consiste pas dans les jouissances ininterrompues de ce que les hommes appellent des plaisirs, mais dans le mutuel amour, qui adoucit les maux inséparables de notre existence présente, et les mélange de je ne sais quelle lointaine émanation d’une félicité future mystérieuse. » (Jean-Joseph HUGUET, Des délassements permis aux personnes pieuses appelées à vivre dans le monde, 4e éd., 1859, Lyon, éd. Girard & Josserand, p. 138)., laquelle a pour tâche et fonction de l’aider à cheminer toute l’existence durant. Ainsi le mariage devient-il un sacrement par l’engagement pris de donner le meilleur de soi-même53« Remember that a successful marriage depends on two things: (1) finding the right person and (2) being the right person. » (Horace Jackson BROWN, Life’s Little Instruction Book, 1991, Nashville (Tennesse), éd. Rutledge Hill Press, n° 297). « Souvenez-vous qu’un mariage réussi dépend de deux choses : trouver la bonne personne et être la bonne personne. » (Traduction de l’autrice)., à son conjoint et aux éventuels enfants54« Le mariage considéré comme sacrement, peut être défini l’alliance ou l’union légitime par laquelle un homme & une femme s’engagent à vivre ensemble le reste de leurs jours comme mari & épouse, que Jesus-Christ a institué comme le signe de son union avec l’Eglise, & à laquelle il a attaché des graces particulieres pour l’avantage de cette société & pour l’éducation des enfans qui en proviennent. » (ANONYME, « Mariage (Théologie) », DIDEROT & D’ALEMBERT, L’Encyclopédie, op. cit., Tome 10, p. 103). ; ce doit être, au sens propre, une sanctification55« Quel merveilleux joug pour deux chrétiens qu’une même espérance, une même loi, un même service ! Ils sont tous deux frères, tous deux compagnons d’esclavages. Rien ne les divise dans la chair ou l’esprit. Ils sont, en vérité, deux en une seule chair, et là où est une seule chair est aussi un seul esprit. Ensemble ils prient, ensemble se mettent à genoux, ensemble jeûnent. Ils s’instruisent l’un l’autre, s’exhortent l’un l’autre, se soutiennent l’un l’autre. Dans l’Église de Dieu, ils vont côte à côte, partageant le repas de Dieu, affrontant d’un même cœur les épreuves, les persécutions, ensemble se réconfortant. De l’un à l’autre, point de secret, point de faux-fuyant, point de chagrin. En toute liberté, ils visitent les malades, nourrissent les affamés. Ils font l’aumône sans anxiété, accomplissent leurs devoirs quotidiens sans entraves ; ils ne se signent point à la dérobée, ne rendent point grâces en tremblant, ne demandent point de bénédiction en silence. Chez eux retentissent hymnes et psaumes : c’est à qui au Seigneur chantera les plus belles louanges. Le Christ se complaît à les regarder, à les entendre, et leur envoie sa paix. Là où deux sont assemblés, il est. » (TERTULLIEN, À sa femme, IIe-IIIe s., dans Adalbert-Gautier HAMMAM [éd.], Mariage et virginité dans l’Église ancienne, 1990, Paris, éd. Migne, trad. France Quéré, p. 62)., impression qui curieusement a perduré jusqu’au XXIe siècle : aujourd’hui, on parle de se ranger, voire d’arrêter les bêtises, c’est-à-dire d’adopter un comportement raisonnable et responsable.

23. Engagement mutuel qui vous oblige à être à la hauteur de l’image que l’autre se fait de vous-même — rien n’est vivifiant pour le corps et l’esprit qu’un amour exigeant —, l’amour doit donner des gages56« Je n’ai point d’amour pour qui ne m’aime qu’en paroles. » (SOPHOCLE, Antigone, 441 av. J.-C., dans Théâtre complet, 1964, Paris, éd. Garnier [1992], coll. Garnier-Flammarion, trad. Robert Pignarre, Antigone à Ismène, p. 81). — comme dit le proverbe Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour —, c’est-à-dire que l’amour doit se concrétiser et matérialiser par des actes plus que par des paroles. Tout engagement impose la considération : c’est l’estime57« Amour fondé sur l’estime qui dure autant que la vie, sur les vertus qui ne s’effacent point avec la beauté, sur les convenances des caractères qui rendent le commerce aimable et prolongent dans la vieillesse le charme de la première union. » (ROUSSEAU, Émile ou De l’éducation, Tome 4, 1762, La Haye, éd. Néaulme, Livre V, pp. 435-436). — chose si rare dans le couple (combien de conjoints se méprisent ?) — qui fait les couples heureux. Par où l’engagement mène au bonheur conjugal : réaliser le dépassement de soi dans un amour qui transcende la vie et le quotidien58« Et l’on ne saura jamais, sans doute, ce que voulait dire au juste le troubadour en évoquant si obstinément dans tous ses poèmes l’’amour lointain’ ; mais le terme, avec tout ce qu’il comporte de nostalgique et de mystérieux, traduit admirablement l’élan profond qui anime son temps, cette sorte de poussée vers l’aventure lointaine, cette recherche d’un amour qui vous dépasse, ce goût d’aller au-delà de l’immédiat. » (Régine PERNOUD, Aliénor d’Aquitaine, 1965, Paris, éd. Librairie générale française [1983], coll. Livre de poche, p. 60)..

Vous regardez, à droite et à gauche, les curiosités sur les Boulevards, en gardant votre femme d’un bras lâche et distrait, comme si vous étiez le remorqueur d’un gros bateau normand.

— Fidélité

24. Envers de l’adultère, la fidélité s’entend aujourd’hui de l’exclusivité sexuelle ; les Immortels parlent plus sobrement de « Loyauté dans la vie conjugale et, notamment, [du] respect de l’engagement de ne pas commettre l’adultère. »59Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Fidélité, 1, Spécialement. Si le scientifique rappelle que « [L’être humain] est éthologiquement monogame »60Jean-Didier VINCENT, « L’homme interprète passionné du monde » dans Pascal PICQ, Michel SERRES & Jean-Didier VINCENT, Qu’est-ce que l’humain ?, 2003, Paris, éd. Le Pommier & Cité des sciences et de l’industrie, coll. Le collège de la Cité, pp. 13-29, spéc. p. 23., le libertin rétorque que rien ne nuit tant à l’épanouissement que la monotonie — la variété, ajoute-t-il, est le secret du ravissement. Sans doute le bonheur conjugal est-il un purgatoire61« Heureusement vous ne revoyez plus la sublime jeune fille ! Vous êtes sauvé de l’enfer où vous conduisaient de criminelles pensées, vous retombez dans le purgatoire de votre bonheur conjugal […] » (BALZAC, Petites misères de la vie conjugale, 1846, Paris, éd. Chlendowski, p. 93). plus qu’un paradis mais c’est un purgatoire que vous pourriez regretter une fois l’adultère consommé puis découvert…

25. Quoi qu’il en soit, la vitalité ne saurait justifier l’intempérance : le plus vigoureux des deux époux doit se contenir62« Lorsque, par exemple, l’homme est si vigoureux que ses caresses altèrent la santé de sa femme, il doit avoir recours aux médicaments rafraîchissants plutôt qu’aux catins : si la femme est de même la plus emportée sur l’article, il faut qu’elle tempère ses humeurs plutôt que de prêter l’oreille aux fleurettes de ses voisins. » (François-Amédée DOPPET, Traité du fouet, 1788, pas d’éditeur, p. 104). plutôt que de forcer son partenaire63« Non, mes enfants, dans le mariage les cœurs sont liés, mais les corps ne sont point asservis. Vous vous devez la fidélité, non la complaisance. Chacun des deux ne peut être qu’à l’autre ; mais nul des deux ne doit être à l’autre qu’autant qu’il lui plaît. » (ROUSSEAU, Émile ou De l’éducation, Tome 4, 1762, La Haye, éd. Néaulme, Livre V, p. 443). ou même d’aller voir ailleurs, sauf à convenir d’un « Ménage à trois, [lequel] se dit lorsque, dans un couple, l’existence d’un amant ou d’une maîtresse est connue et admise. »64Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Ménage, 4. C’est que la confiance reste la base de la fidélité, laquelle demeure le principe de la vie conjugale65« Comme un bon gros chat qui somnole, la marche ordinaire du monde ronronne en ruminant justice, confiance et vérité. Un peu comme la fidélité est la règle dans un couple. Vous me répondrez qu’il y a des maris cocus et des épouses trompées. Certes. La meilleure preuve que la fidélité est la règle, c’est que l’adultère fait toujours des histoires — alors qu’on n’imagine pas pouvoir être blâmé pour sa fidélité… » (Valérie DEBRUT, « Comment croire sans voir », écrire la règle du jeu [en ligne], 22 nov. 2017, §1).. Si la chasteté est un idéal bien noble66« La femme devient « le seigneur » du poète, la suzeraine ; la fidélité, elle l’exige ; elle suscite un amour qui commande aussi le respect : amor de lonh, amour lointain, qui crée une tension exaltante entre des sentiments contraires, et c’est, paradoxalement, la joy, la joie du poète ; à la Dame, il voue une sorte de culte fervent, constant ; elle est sur lui toute-puissante ; l’amour qui vit entre eux demeure comme un haut secret qu’il ne saurait trahir et c’est d’un senhal, un surnom, qu’il la désigne. » (Régine PERNOUD, Pour en finir avec le Moyen Âge, 1977, Paris, éd. du Seuil [1979], coll. Points-Histoire, p. 49). et que l’adultère demeure une impureté manifeste67« Ainsi, ils ne respectent plus la pureté ni de la vie ni du mariage, mais ils conspirent pour s’entretuer et s’infligent les tourments de l’adultère. » (La Bible, Livre de la sagesse, chap. 14, verset 24)., il n’empêche que les relations sociales ou professionnelles apportent avec elles leur lot de tentations et de possibilités.

26. Le désir éprouvé pour une tierce personne constitue-t-il en lui-même une faute68« La violence qu’on se fait pour demeurer fidèle à ce qu’on aime ne vaut guère mieux qu’une infidélité. » (François DE LA ROCHEFOUCAULD, Réflexions ou sentences et maximes morales, 1664, Paris, éd. Ménard & Desenne [1817], maxime n° 403, p. 87). ? Sans doute que non. Les lois de la biologie sont ce qu’elles sont et l’être humain demeure soumis aux instincts de sa nature charnelle. Mais l’envie de commettre l’adultère doit alerter sur un dysfonctionnement du couple et interroger sur sa pérennité. Lorsque le mariage est arrangé (et malheureux), l’adultère est le seul espace de liberté disponible à l’amour sincère ; mais puisqu’il est aujourd’hui admis que les gens se séparent, pourquoi manquer à sa parole ? Et s’il peut arriver que les histoires d’amour (ou d’autre chose) se chevauchent, mieux vaut préférer les situations nettes et rompre carrément avant de goûter à des charmes nouveaux.

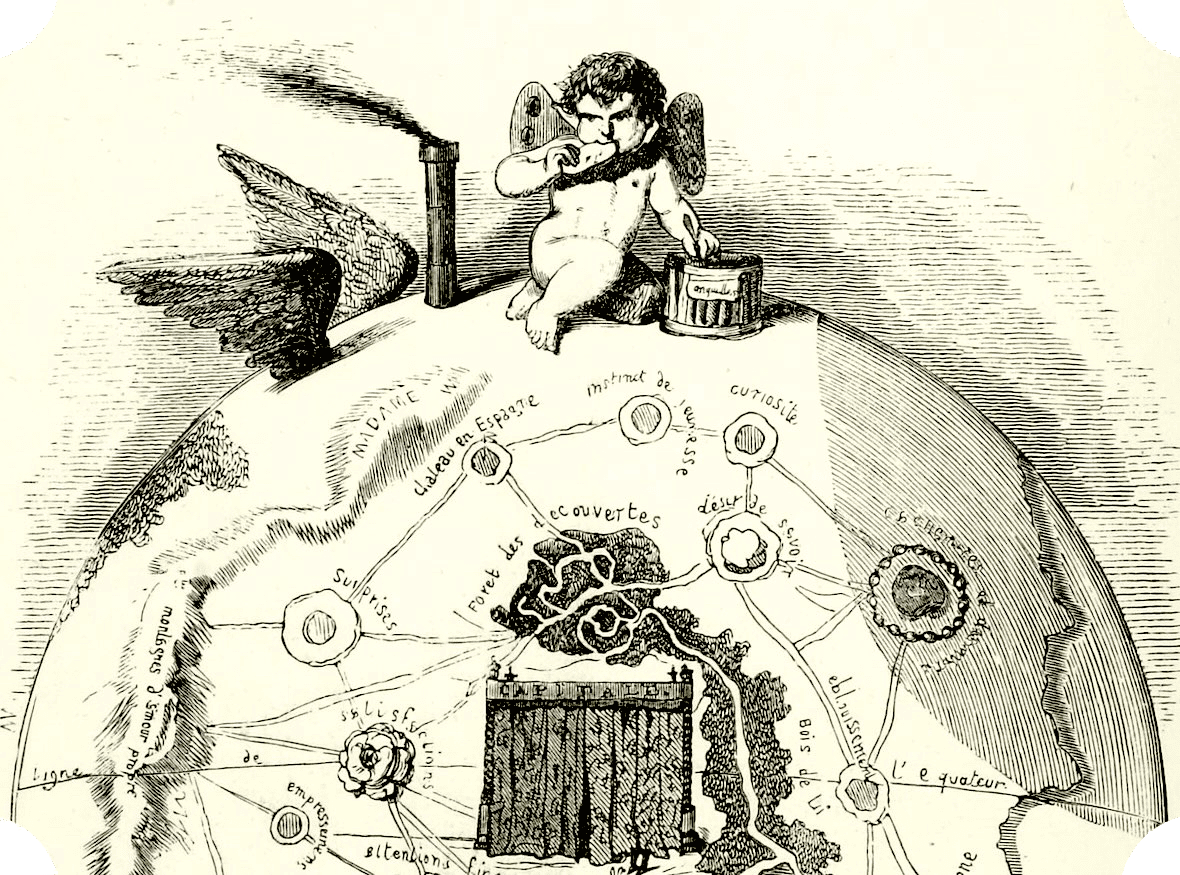

Plan de la lune de miel (retrouvé dans les cartons de feu Mlle de Scudéry).

— Jalousie

27. Juste enchaînement, comme un fait exprès, qui continue la fidélité par la jalousie, sentiment de possession exclusive fondée69« La famille, la monogamie, le romanesque. Partout le sentiment de l’exclusif, partout la concentration de l’intérêt sur un seul sujet, une étroite canalisation des impulsions et de l’énergie. » (Aldous HUXLEY, Le Meilleur des mondes, 1932, Paris, éd. Presses pocket [1977], trad. Jules Castier, p. 58). sur l’orgueil70« Il y a dans la jalousie plus d’amour-propre que d’amour. » (François DE LA ROCHEFOUCAULD, Réflexions ou sentences et maximes morales, 1664, Paris, éd. Ménard & Desenne [1817], maxime n° 331, p. 74). — il est vrai qu’être trompé ne réjouit jamais. La jalousie est étymologiquement une forme de zèle, un empressement excessif qui lorgne vers la possession. Qu’il est difficile de supporter les amants de sa bien-aimée71« Vous avez trop d’amants qu’on voit vous obséder, / Et mon cœur de cela ne peut s’accommoder. » (MOLIÈRE, Le Misanthrope, 1666, Comédie en cinq actes, Acte II, scène 1, vers 459-460). ! La confiance et la tolérance72« Un bon mariage est celui où chacun des époux a la chance de pouvoir tolérer l’intolérable de l’autre. » (Jean ROSTAND, Pensées d’un biologiste, 1939, Paris, éd. Stock, p. 179). — la liberté laissée à l’autre73« Aimer c’est délivrer l’autre de mes bonnes intentions — et de moi‑même ». (Christiane SINGER, Éloge du mariage, de l’engagement et autres folies, 2000, Paris, éd. Albin Michel, p. 89). afin qu’il fasse ses propres expériences et poursuive son évolution — sont aussi nécessaires que difficiles à mettre en pratique. Outre l’amour-propre et l’instinct de domination, la jalousie peut s’expliquer par la peur de l’abandon, voire le manque de considération que l’on a pour soi. C’est toute la problématique des couples mal assortis ou que sépare un trop grand écart (de statut social, d’apparence physique ou de niveau de vie). La prudence conseille de choisir un conjoint dans son milieu et, oserait-on dire, dans ses moyens. L’amour est aveugle certes, mais le mariage lui rend la vue dit-on, et la bonne cote détenue sur le marché matrimonial par le conjoint le mieux doté pourra lui donner des idées… Quoi qu’il en soit, la jalousie n’est pas de droit et l’on doit tempérer ses manifestations les plus vives (harcèlement, chantage, menaces). Ce n’est point aimer que de rendre la vie impossible à son conjoint.

Arrivé à cette hauteur dans la latitude ou la longitude de l’océan conjugal, il se déclare un petit mal chronique, intermittent, assez semblable à des rages de dents…

— Passion

28. La plus grande erreur de la jeunesse est de confondre l’amour et la passion. Or la passion, que l’étymologie rapporte à la souffrance (souvenez-vous de celle du Christ sur la croix), n’est à proprement parler qu’une obsession, souvent passagère : quoiqu’elles se croient éternelles74« La passion qui ne se croit pas éternelle est hideuse. » (BALZAC, La Maison Nucingen, 1838, dans Œuvres complètes de H. de Balzac, Tome 11, 1855, Paris, éd. Houssiaux, p. 7)., les passions d’ordinaire se révèlent temporaires75« Amour : folie temporaire que l’on peut guérir par le mariage ou en retirant le patient du champ d’influence qui est à la source de l’indisposition. » (Ambrose BIERCE, Le Dictionnaire du diable, 1911, Marseille, éd. Rivages [1989], coll. Bibliothèque étrangère, trad. Bernard Sallé, V° Amour, p. 17).. Obsession sans doute délicieuse — en tout cas pour celui qui aime —, cependant teintée de possessivité et d’égoïsme : de l’être aimé, la passion fait un objet76« Je me refuse à faire de toi un objet, même quand ce serait l’Objet Aimé. » (Marguerite YOURCENAR, Feux, 1936, Paris, éd. Gallimard [1993], p. 71).. C’est confondre l’engouement et le dévouement77« On se trompe ainsi : on prend pour de l’attachement ce qui n’est que l’émotion du désir, et on traite de froideur ce qui est la sérénité d’une affection à toute épreuve. » (George SAND, Jeanne, Tome 3, 1844, Bruxelles, éd. Hauman, p. 29)., entichement fervent dont les jeunes gens peinent à imaginer que leurs parents aussi l’ont connu. À chaque génération, les extases et vertiges de l’adolescence se veulent inédits : comment imaginer que de vieilles gens, si austères et rabat-joie, aient vécu les mêmes troubles ?

29. Peut-être la passion se caractérise-t-elle par le fait que l’objet en est indifférent78« Nos passions sont de véritables phénix. Lorsqu’une ancienne est consumée, une nouvelle renaît aussitôt de ses cendres. » (GŒTHE, Maximes et Réflexions, 1833, Paris, éd. Brockhaus & Avenarius [1842], p. 104). : il est des êtres qui aiment aimer, peu importe la cible ou la source de cet amour. On aime aimer pour se sentir vivant et puissant — mais seul l’amour vrai, c’est-à-dire pur, peut opérer la fusion des êtres et la transcendance à laquelle l’âme aspire79« Le couple heureux qui se reconnaît dans l’amour défie l’univers et le temps ; il se suffit, il réalise l’absolu. » (Simone DE BEAUVOIR, Le Deuxième sexe, Tome 1, 1949, Paris, éd. Gallimard, p. 376).. Le manque lui-même80« Je vous cherche toujours, et je trouve que tout me manque, parce que vous me manquez. » (Mme DE SÉVIGNÉ, Lettre à Mme de Grignan, le 5 oct. 1673, à Montélimar, dans Recueil des lettres de Mme la marquise de Sévigné [1754], Tome 2, Paris, éd. Rollin, p. 329). — qui révèle l’addiction plus que l’attachement —, cette image de l’autre que l’on emporte partout avec soi et à toute heure81« Magiques enfin l’amour, et la haine, qui impriment dans nos cerveaux l’image d’un être par lequel nous consentons à nous laisser hanter. » (Marguerite YOURCENAR, L’Œuvre au noir, 1968, Paris, éd. Gallimard, coll. Folio, p. 378)., confine souvent à l’aveuglement82« Aimer les yeux fermés, c’est aimer comme un aveugle. Aimer les yeux ouverts, c’est peut-être aimer comme un fou : c’est éperdument accepter. Je t’aime comme une folle. » (Marguerite YOURCENAR, Feux, 1936, Paris, éd. Gallimard [1993], p. 86). lequel conduit en général à la déception83« On n’est jamais trompé ; on se trompe soi-même. » (GŒTHE, Maximes et Réflexions, 1833, Paris, éd. Brockhaus & Avenarius [1842], p. 128).. Sans partage ni mesure (ce qui est sa définition même), la passion mène à la destruction84« Oui, j’aime Hémon. J’aime un Hémon dur et jeune ; un Hémon exigeant et fidèle, comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure, si Hémon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s’il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de cinq minutes, s’il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu’il sache pourquoi, s’il doit devenir près de moi le monsieur Hémon, s’il doit apprendre à dire « oui », lui aussi, alors je n’aime plus Hémon. » (Jean ANOUILH, Antigone, 1944, Tragédie en un acte, Antigone à Créon)., à moins que la tendresse et la générosité s’y mêlent, changeant la domination en abandon, la possessivité en confiance.

Des risettes jaunes. Arrivés dans ces eaux, vous jouissez alors de ces petites scènes qui, dans le grand opéra du mariage, représentent les intermèdes, et dont voici le type.

— Possession

30. De la possession justement dissertons, si rassurante et si jouissive mais dépourvue de sens commun et, au fond, de considération pour l’être que l’on croit posséder. Car la nature humaine postule la liberté comme fondement : le consentement à l’acte sexuel évidemment, mais plus encore la subjectivité des sentiments. Chacun n’appartient qu’à soi. Et si l’on vit dans la dépendance psychique et affective de quelqu’un d’autre, il est toujours temps de se détacher et de chercher les moyens de rompre. Mais de rupture, il sera question plus tard. Pour l’heure, c’est au commerce charnel et à l’union des cœurs que l’on doit s’attacher.

31. Tandis que l’amour sincère et profond porte à la mansuétude85« Aimer l’autre, cela devrait vouloir dire que l’on admet qu’il puisse penser, sentir, agir de façon non conforme à nos désirs, à notre propre gratification, accepter qu’il vive conformément à son système de gratification personnel et non conformément au nôtre. Mais l’apprentissage culturel au cours des millénaires a tellement lié le sentiment amoureux à celui de possession, d’appropriation, de dépendance par rapport à l’image que nous nous faisons de l’autre, que celui qui se comporterait ainsi par rapport à l’autre serait en effet qualifié d’indifférent. » (Henri LABORIT, Éloge de la fuite, 1976, Paris, éd. Gallimard [1985], coll. Folio essais, p. 33)., la possession vise à la satisfaction de son seul désir86« L’Amour. Avec ce mot on explique tout, on pardonne tout, on valide tout, parce que l’on ne cherche jamais à savoir ce qu’il contient. […] Il couvre d’un voile prétendument désintéressé, voire transcendant, la recherche de la dominance et le prétendu instinct de propriété. C’est un mot qui ment à longueur de journée et ce mensonge est accepté, la larme à l’œil, sans discussion, par tous les hommes. Celui qui oserait le mettre à nu […] n’est pas considéré comme lucide, mais comme cynique. » (Henri LABORIT, Éloge de la fuite, 1976, Paris, éd. Gallimard [1985], coll. Folio essais, p. 18). : disposer exclusivement et sans discussion possible de la personne de l’autre, c’est-à-dire de son corps, mais aussi de son temps et, croit-on, de son esprit critique — combien d’hommes tolèrent que leur femme pense différemment d’eux ? Temporaire par essence, la possession physique n’emporte jamais la pleine propriété du conjoint ; c’était, semble-t-il, l’opinion de Diderot87« Quant à Diderot, son verdict est encore plus implacable : la dénaturation de l’amour advient le jour où l’homme entend convertir la possession physique d’une femme — inhérente à l’union sexuelle — en droit de propriété exclusif sur sa personne. » (Michel FEHER, « Esquisse pour une histoire des arts d’aimer en Occident », Chimères. Revue des schizoanalyses , 1991, n° 13, pp. 33-65, p. 49). à laquelle l’autrice souscrit — la prétendue possession n’est qu’un leurre.

32. D’autant qu’enchaîner les relations et collectionner les conquêtes sont deux attitudes qui portent à dévaluer les êtres88« Si la surestimation de l’objet est une composante de l’état amoureux, sa dévaluation est un des avatars de la séduction addictive. » (Steven WAINRIB, « Les ambiguïtés de la séduction », Dialogue, 2004/2, n° 164, pp. 13-18, spéc. p. 15)., c’est-à-dire la figure d’autrui : jamais la consommation des corps ne vaudra rencontre ni accomplira fusion. C’est de domination qu’il s’agit89« Considérez-vous que l’amour soit également une forme de domination ? Oui, par malheur, dans la plupart des cas, sans quoi la jalousie ne serait pas un instinct si répandu. On croit posséder un être en exerçant une domination sur lui. Évidemment, ce n’est pas le véritable amour, celui dont il a été dit : « L’Amour est patient, il est bon. Il ne se vante pas ; il ne s’enorgueillit pas ; il ne cherche pas son propre profit ; il ne s’offense pas, il ne croit pas le mal. » Le malheur est que, par bienséance ou pudeur, nous recouvrons souvent du nom d’amour ce qui certes a sa place, et même son droit de cité, mais n’est pas, ou du moins n’est pas essentiellement l’amour. » (Marguerite YOURCENAR, Les Yeux ouverts. Entretiens avec Matthieu Galey, 1980, Paris, éd. Livre de poche [1981], pp. 246-247)., posséder l’autre, sauf à vouloir en être possédé, perversion délicieuse mais pernicieuse tout de même. L’amour et la sexualité ont tant à avoir avec l’estime de soi — raison pour laquelle la drague demeure un jeu social dangereux. Toujours, on perd des plumes dans les dédales du lit… C’est qu’à bien des égards, l’amour est irrationnel90« L’amour est comme la fièvre, il naît et s’éteint sans que la volonté y ait la moindre part. » (STENDHAL, De l’amour, Tome 1, 1822, Paris, éd. Mongie, chap. 5, p. 21). ; disons qu’il obéit à des motifs insondables, sur lesquels le sujet n’a point prise. Mais la répétition des mêmes schémas amoureux doit alerter sur son comportement et son narcissisme. Seul l’amour vrai panse les blessures et comble de bonheur.

Adolphe se lève et se promène sans rien dire, mais il pense à tout l’esprit que sa femme acquiert ; il la voit grandissant chaque jour en force, en acrimonie ; elle devient d’une intelligence dans le taquinage et d’une puissance militaire dans la dispute qui lui rappelle Charles XII et les Russes.

— Querelle

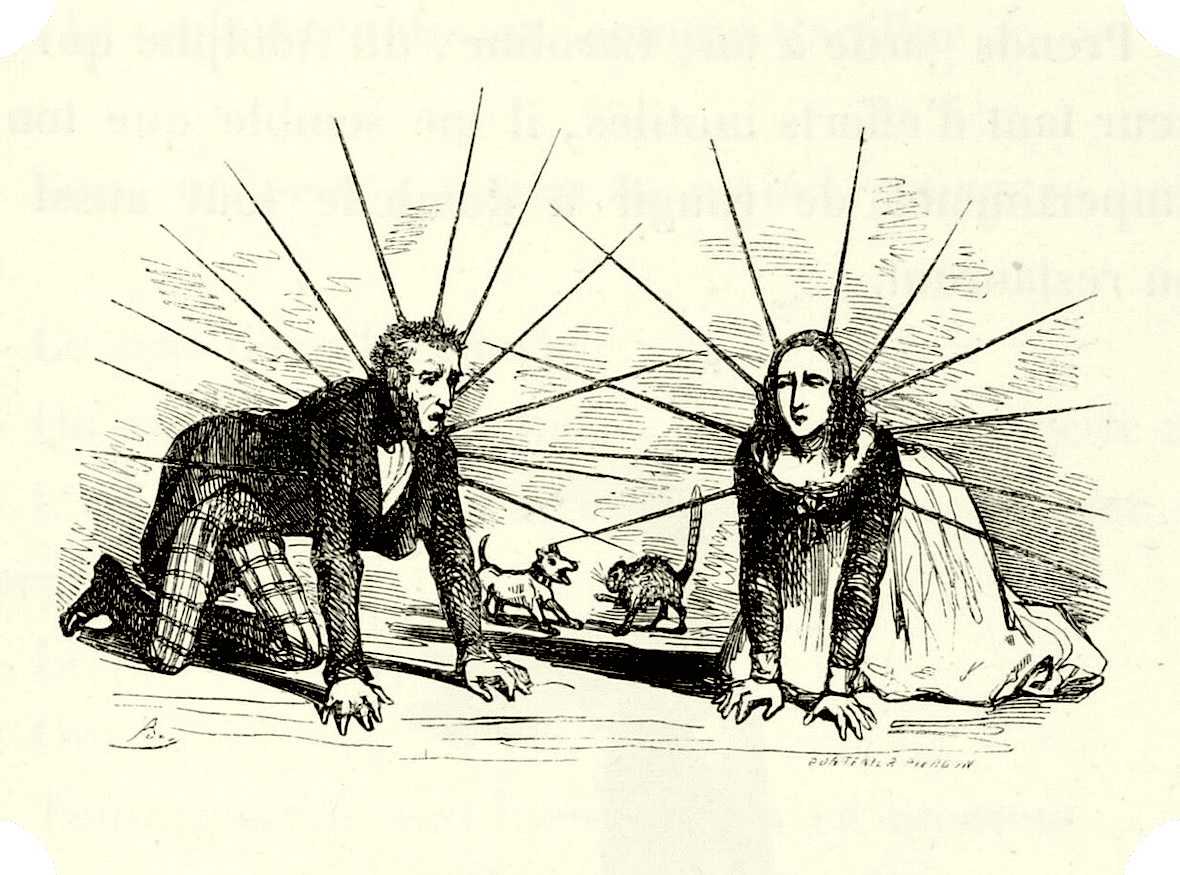

33. La querelle, mot désuet signifiant étymologiquement plainte — on parle plus couramment d’engueulade, de prise de bec, etc. Il est vrai qu’une querelle naît lorsqu’un des deux protagonistes est mécontent ; c’est le motif du désaccord qui emporte contestation, puis altercation lorsque l’autre protagoniste ne parvient pas à désamorcer l’escarmouche grandissante91« Monsieur, votre raison ne sait ce qu’elle veut, / Ni ce que sur un cœur une maîtresse peut. / Bien que de s’emporter on ait de justes causes, / Une belle d’un mot rajuste bien des choses. » (MOLIÈRE, Les Fâcheux, 1661, Comédie-ballet en trois actes, Acte I, scène 4, La Montagne, son valet, à Éraste).. Comment éviter les querelles ? Et sont-elles toutes évitables ? Aucun couple ne traverse l’existence sans connaître quelques orages92« Bien sûr, nous eûmes des orages / Vingt ans d’amour, c’est l’amour fol. / Mille fois tu pris ton bagage / Mille fois je pris mon envol. » (Jacques BREL, « La chanson des vieux amants » (chanson), Jacques Brel 67 (album), 1967, France, label Barclay)., lesquels n’assombrissent pas nécessairement le ciel ensoleillé des amants93« C’est plein de disputes, un bonheur. » (Jean ANOUILH, Antigone, 1944, Tragédie en un acte, Hémon à Antigone). ; parfois l’absence opère respiration94« Si je t’écris ce soir de Vienne / J’aimerais bien que tu comprennes / Que j’ai choisi l’absence / Comme dernière chance / Notre ciel devenait si lourd. » (BARBARA, « Vienne » (chanson), La Fleur d’amour (album), 1972, France, label Philips). et l’on est content de se retrouver — tu m’as manqué, se dit-on en s’embrassant.

34. Sans doute la querelle est-elle un besoin95« Un ménage est bien accordé où les deux époux ressentent en même temps le besoin de la querelle. » (Jean ROSTAND, Le mariage, 1927, Paris, éd. Hachette [1964], coll. Notes et maximes, p. 47). ; il faut exploser pour vider son sac et repartir sur des bases saines — quelques temps on dormira à l’auberge du cul tourné96« Vous seul [le mari] avez pu changer l’humeur de madame [sa femme]. Madame se couche, elle a une revanche à prendre ; vous ne l’avez pas comprise, elle ne vous comprend point. / Elle se range dans son coin de la façon la plus déplaisante et la plus hostile ; elle est enveloppée dans sa chemise, dans sa camisole, dans son bonnet de nuit, comme un ballot d’horlogerie qui part pour les Grandes-Indes. Elle ne vous dit ni bonsoir, ni bonjour, ni mon ami, ni Adolphe ; vous n’existez pas, vous êtes un sac de farine. » (BALZAC, Petites misères de la vie conjugale, 1846, Paris, éd. Chlendowski, p. 58)., les retrouvailles sur l’oreiller n’en seront que meilleures97« Sur l’oreiller conjugal, le second acte se termine par des onomatopées qui sont toutes à la paix. » (BALZAC, Petites misères de la vie conjugale, 1846, Paris, éd. Chlendowski, p. 352).. Mais la haine, souvent, s’invite à la demeure du couple98« À moins d’un accord idéal et proprement utopique, il s’établit de la haine jusqu’entre les époux les plus aimants. La haine conjugale est, de toutes, la plus constante, la plus normale : on hait des gens pour des raisons bien moindres qu’on ne hait sa femme ou son mari. » (Jean ROSTAND, Le mariage, 1927, Paris, éd. Hachette [1964], coll. Notes et maximes, p. 45). quand les défauts sautent aux yeux99« Quand toutes les illusions de l’amour sont évanouies, et qu’on se voit tous les jours, on se trouve des défauts d’autant plus insupportables, qu’on les avait pris pour des agréments et pour des grâces. » (Mme DE GENLIS, Dictionnaire critique et raisonné des étiquettes de la cour, Tome 1, 1818, Paris, éd. Mongie, V° Mariage, p. 365)., que les chagrins100« L’amour, selon l’un de nos poètes, est un privilège que deux êtres se donnent, de se faire réciproquement beaucoup de chagrin à propos de rien. » (BALZAC, Les Petits Bourgeois, Tome 2, 1855 [posthume], Bruxelles, éd. Kiessling, p. 112). et misères101« Les petites misères de la vie conjugale sont comme les gouttes d’eau qui usent le granit ; ce sont mille et mille coups d’épingle qui transpercent l’airain [un métal]. » (ANONYME, « Prospectus », dans BALZAC, Petites misères de la vie conjugale, 1846, Paris, éd. Chlendowski, p. ii). que l’on s’est faits pour un oui ou pour un non se sont accumulés tant et tant que l’on ne parvient plus à les solder ni à les oublier. Le quotidien — l’égoïsme, la médiocrité et la paresse — ont eu raison de l’enthousiasme des commencements.

Adolphe est tenté d’abdiquer, et de prendre le rôle de Caroline.

— Quotidien

35. Envisagé ailleurs sous l’angle de l’alternance du jour et de la nuit, le quotidien se présente ici comme le contenant (le cadre de vie) et le contenu (la chair du temps) du couple comme « organisation domestique »102Marcel MAUSS, Manuel d’ethnographie, 1926, Paris, éd. Payot [1967], coll. Petite bibliothèque Payot, p. 141.. Plus que de l’espace (encore que la promiscuité ne facilite rien), l’amour est tributaire du temps : les cycles et le devenir, c’est-à-dire la lassitude et le vieillissement, façonnent chaque portion de l’intimité, les esprits autant que les corps. Ainsi la princesse charmante devient-elle progressivement une mégère103« Dis-toi, chaque matin, en te levant : « Je vais me rencontrer dans ma maison avec une futile, une contredisante, une entêtée, une chicanière, une boudeuse… » » (Jean ROSTAND, Le mariage, 1927, Paris, éd. Hachette [1964], coll. Notes et maximes, p. 71). et le gentleman un affreux barbon peu porté sur l’hygiène…

36. Au quotidien, la vie conjugale a pourtant ses plaisirs et, peut-être, ses nécessités : dormir à deux est le meilleur moyen de se tenir chaud104« De même, si l’on dort à deux, on se tient chaud. Mais tout seul, comment se réchauffer ? » (La Bible, L’Ecclésiaste, chap. 4, verset 11).. Reste que le monstre de l’habitude, comme dit Balzac105« Le mariage doit incessamment combattre un monstre qui dévore tout : l’habitude. » (BALZAC, Physiologie du Mariage, 1829, Tome 1, Paris, éd. Levavasseur & Canel [1830], p. 105)., sape insensiblement mais irréversiblement les fondements de l’entente et de l’affection. C’est que le lien amoureux est travaillé par chaque instant, de minuscules petits riens (les silences, les reproches, les querelles106« […] les amants qui s’accusent l’un l’autre, ou bien se déclarent passifs et s’en prennent au destin, ont également tort, et […] tous leurs efforts alors sont vains. Ils ne voient pas que le configurationnel qu’ils forment entre eux opère à travers chacun d’eux, à chaque instant, et s’entend dans leur moindre parole comme aussi à tous leurs silences. » (François JULLIEN, Les transformations silencieuses, 2009, Paris, éd. Livre de poche [2010], p. 79).) qui appelleraient plutôt le secours de vertus douces, telles la discrétion107« L’art d’aimer ? C’est savoir joindre à un tempérament de vampire la discrétion d’une anémone. » (Emil CIORAN, Syllogismes de l’amertume, 1952, Paris, éd. Gallimard [1995], coll. Folio/Essais, p. 111). et la prudence108« […] un long bonheur est fait d’une longue prudence. » (Edmonde CHARLES-ROUX, Guide du savoir-vivre, 1965, Paris, éd. Grasset, V° Conjugalité, p. 45).. L’existence, paraît-il, change les êtres ; plus exactement, elle les révèle109« Je me suis marié à une brave fille d’habitant — Pauline — qui, elle, espérait en m’épousant devenir une femme de la ville. Bien malin qui l’aurait su ! On croit parfois que la vie change les êtres. Non, elle ne fait que les révéler. Le choix d’un conjoint, malheureusement, ne se fait pas toujours sous l’inspiration du Saint-Esprit. Se marier, dans ces conditions, devient un jeu de devinettes… » (Hélène OUVRARD, La noyante, 1980, Montréal, éd. Québec/Amérique, p. 90). quand la promesse des débuts s’éloigne. Un accord sur le mode de vie : tout est là dans la longévité conjugale110« Pensez à la « Vie en rose » des premiers jours… Évoquez-la sans cesse après un an, après dix ans de vie commune, gardez-la en mémoire. Et ne vous limitez pas à l’évoquer. Soyez exigeant envers vous-même. Il ne s’agit pas de rêvasser en se disant « Que c’était beau ». (Ne jamais mettre le bonheur au passé ; c’est l’enterrer à coup sûr). Dîtes-vous plutôt « De quoi est fait, à quoi tient-il ce bonheur »… « Le premier jour qu’ai-je dit pour lui plaire ? « … « Qu’a-t-elle… Qu’a-t-il préféré en moi ? »… Cela vous paraît un peu sommaire ? Détrompez-vous. L’attitude contraire est infiniment plus sommaire et plus habituelle. C’est le bonheur fou qui soudain chausse ses pantoufles, ouvre son journal au petit déjeuner et se prélasse, cheveux en désordre et col défait. C’est le bonheur endormi, sans inquiétude ; ce sont les rails, les jours sans surprises. C’est aussi le bonheur qui change de visage, la sauvageonne bien mariée, la jeune fille toute simple qui aimait le pique-nique, le camping, la vie libre, les longues promenades et qui soudain dans le confort de la vie conjugale change de goûts, s’achète un manteau en renard blanc et veut aller au théâtre tous les soirs. » (Edmonde CHARLES-ROUX, Guide du savoir-vivre, 1965, Paris, éd. Grasset, V° Conjugalité, pp. 43-44)..

Un matin, Adolphe est définitivement saisi par la triomphante idée de laisser Caroline maîtresse de trouver elle-même ce qui lui plaît.

— Respect

37. Étonnamment, le respect entre époux est une notion récente puisqu’elle s’appuie sur un postulat d’égalité entre les conjoints, qui suppose à son tour une égalité entre les sexes. Or, en une ère de domination masculine, il n’était pas question que la femme réclame et obtienne le respect de son mari : l’homme, être supérieur par hypothèse, ne devait ni estime ni déférence à l’égard de son épouse — tout au plus la bienveillance que l’on témoigne aux inférieurs lorsqu’on a un peu d’éducation…

38. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le respect n’est venu grossir la liste des devoirs du mariage qu’en 2006111 » Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. » (Code civil, article 212, en vigueur depuis le 5 avril 2006). ; avant cette date, seules la fidélité, le secours et l’assistance étaient mentionnées. Il faut dire que la vie conjugale n’est le lieu de l’amour que depuis l’abandon des mariages arrangés. Mais choisit-on véritablement son conjoint par amour plutôt que par calcul ? Le partage d’un mode de vie commun demeure un critère prépondérant, précaution de sage prudence…

39. Cela étant, la meilleure recette de l’amour consiste en un mélange de bonté et de volupté112« Pour bien aimer, pour aimer d’amour, il faut avoir à la fois de la nature d’Épicure, et de celle de Jésus-Christ. » (Natalie CLIFFORD BARNEY, Pensées d’une amazone, 1921, Paris, éd. Émile-Paul, p. 61)., saupoudré d’estime113« L’amour n’est un sentiment durable que lorsqu’il est fondé sur l’estime […] » (Mme DE GENLIS, Dictionnaire critique et raisonné des étiquettes de la cour, Tome 1, 1818, Paris, éd. Mongie, V° Goûts, penchants, p. 247). et de respect114« Moi, je veux des amants que le respect inspire, / Et leur soumission marque mieux notre empire. » (MOLIÈRE, Les Fâcheux, 1661, Comédie-ballet en trois actes, Acte II, scène 4, Orante à Clymène)., de compréhension115« Comprendre n’appauvrit jamais, comprendre vous donne au contraire de nouvelles raisons d’aimer d’abord, et puis de découvrir des choses qu’on n’avait pas aperçues et qui viennent enrichir par derrière ce qu’on affirme qu’on a appauvri par devant. » (Claude LÉVI-STRAUSS, dans Une approche de Claude Lévi-Strauss, film documentaire, 1974, France, réal. Jean-Claude Bringuier, prod. INA). et d’indulgence116« — Je crois d’ailleurs que l’amitié, comme l’amour dont elle participe, demande presque autant d’art qu’une figure de danse réussie. Il y faut beaucoup d’élan et beaucoup de retenue, beaucoup d’échanges de paroles et beaucoup de silences. Et surtout beaucoup de respect. / — Qu’entendez-vous par respect ? / — Le sentiment de la liberté d’autrui, de la dignité d’autrui, l’acceptation sans illusions, mais aussi sans la moindre hostilité ou le moindre dédain d’un être tel qu’il est. Il y faut aussi (ce qui n’est peut-être pas absolument nécessaire à l’amour, et encore, qu’en sais-je ?) une certaine réciprocité. » (Marguerite YOURCENAR, Les Yeux ouverts. Entretiens avec Matthieu Galey, 1980, Paris, éd. Livre de poche [1981], p. 302). — vouloir le bien de l’autre117« Aimer, c’est aussi vouloir du bien, ce que les italiens disent par leur ti voglio bene. » (Claude HAGÈGE, Petit dictionnaire amoureux des langues, 2014, Paris, éd. Pocket, V° Aime (je t’), p. 36). : voilà ce qui distingue l’amour de la passion. À cet égard, il n’est de respect sans fidélité — l’inverse n’est pas toujours vrai —, d’autant que la fidélité au conjoint est d’abord une fidélité à soi-même, à la parole donnée. Par conséquent, l’infidélité est un crime commis contre soi118« Adultère est l’infidélité d’une personne mariée qui au mépris de la foi conjugale qu’elle a jurée, a un commerce charnel avec quelqu’autre que son épouse ou son époux ; ou le crime d’une personne libre avec une autre qui est mariée. » (François-Vincent TOUSSAINT, « Adultère », DIDEROT & D’ALEMBERT, L’Encyclopédie, op. cit., Tome 1, p. 150). : par l’adultère, on bafoue l’engagement que l’on avait pris vis-à-vis de l’être aimé119« Être infidèle, c’est changer d’identité ; être fécond, c’est multiplier son identité. » (Jean CHEVALIER & Alain GHEERBRANT, Dictionnaire des symboles, 1969, Paris, éd. Robert Laffont [1996], V° Ceinture, pp. 185-186, spéc. p. 186)..

L’art d’être victime. À compter du Dix-Huit Brumaire, Caroline vaincue adopte un système infernal, et qui a pour effet de vous faire regretter à toute heure la victoire. Elle devient l’Opposition !

— Rupture

40. Mais si l’autrice chante ainsi les louanges de la fidélité et continue de blâmer l’adultère (l’œuvre digne de ce nom est toujours morale), il n’en demeure pas moins qu’une histoire d’amour, même entre gens de bonne composition, est rarement semblable à un ciel bleu, baigné de soleil et sans nuage à l’horizon. On se trompe si souvent sur la nature de l’être aimé120« Souvent deux amants s’éprennent l’un de l’autre pour des qualités qu’ils n’ont pas, et se quittent pour des défauts qu’ils n’ont pas davantage. » (Marie D’AGOULT, Esquisses morales et politiques, 1849, Paris, éd. Pagnerre, pp. 70-71)., raison pour laquelle toutes les amours ne sont pas vouées à l’éternité121« Mais à peine sont-elles nées / Qu’elles sont déjà condamnées / Les amours de la désespérance. » (BARBARA, « Amours incestueuses » (chanson), Amours incestueuses (album), 1972, France, label Philips)..

41. Quand l’entente est irrémédiablement compromise et qu’il n’est plus possible de réparer quoi que ce soit, il convient de rompre, purement et simplement122« Enfin il convient de ne pas perdre de vue, qu’arrivé à un certain degré de mésentente, ou bien lorsqu’il s’agit d’associations si pesantes, qu’elles deviennent des entraves pour les deux associés, la rupture est un acte pénible mais sain. » (Edmonde CHARLES-ROUX, Guide du savoir-vivre, 1965, Paris, éd. Grasset, V° Rupture, p. 175).. Car contrairement à l’amitié, l’amour suppose une rupture nette : il faut cesser de se voir, de se fréquenter et, bien sûr, de coucher ensemble123« […] car chez les hommes, la coquetterie sert à l’amour ; ils ne veulent perdre ni leurs conquêtes, ni leurs victimes, et par mille coquetteries ils savent rallumer un feu mal éteint, et vous tenir dans un état d’incertitude aussi ridicule qu’insupportable. Il faut couper dans le vif ; il faut rompre sans retour ; il faut, dit M. de Richelieu, découdre l’amitié et déchirer l’amour […] » (Mme DU CHÂTELET, « Réflexions sur le bonheur », 1779, dans Opuscules philosophiques et littéraires, 1796, Paris, imprimerie nationale, pp. 1-40, spéc. pp. 38-39). — faire l’amour une dernière fois pour se dire au revoir n’a, cela va sans dire, aucun sens.

42. Souvent, la rupture est douloureuse124« Puis un jour elle a pris la clef des champs / En me laissant à l’âme un mal funeste / Et toutes les herbes de la Saint-Jean / N’ont pas pu me guérir de cette peste. » (Georges BRASSENS, « Une jolie fleur » (chanson), Les sabots d’Hélène (album), 1954, France, label Polydor). et, sans doute, assez triste125« Rien n’est triste comme la séparation ou le divorce ; cet homme et cette femme qui devaient parcourir les chemins de la vie l’un sur l’autre appuyés, et qui désunissent leurs mains pour s’en aller chacun de leur côté, seuls, dans des sentiers âpres et différents, se font une situation navrante. » (Baronne STAFFE, Usages du monde. Règles du savoir-vivre dans la société moderne, nouvelle éd., 1899, Paris, éd. Flammarion, p. 120). — bien qu’elle porte au recueillement et à la méditation126« Un amour qui s’en va est une si riche épreuve philosophique que, d’un coiffeur, elle fait un émule de Socrate. » (Emil CIORAN, Syllogismes de l’amertume, 1952, Paris, éd. Gallimard [1995], coll. Folio/Essais, p. 111).. Parfois, elle n’est pas définitive127« On a vu souvent / Rejaillir le feu / De l’ancien volcan / Qu’on croyait trop vieux. / Il est paraît-il / Des terres brûlées / Donnant plus de blé / Qu’un meilleur avril. » (Jacques BREL, « Ne me quitte pas » (chanson), La Valse à mille temps (album), 1959, France, label Philips). ; elle aura permis de reprendre son souffle, d’apprendre à mieux s’aimer, de connaître la valeur de cette relation. Reste que toutes les ruptures ne résultent pas d’un commun accord. Il faut savoir s’incliner et laisser à l’autre le loisir de reprendre sa liberté128« Et si je m’interdis / De quelque jalousie / L’inutile tourment […]. » (JULIETTE, « Tu ronfles ! » (chanson), Bijoux et babioles (album), 2008, France, label Polydor).. D’ailleurs, rien n’est plus pénible que de voir un conjoint remercié continuer de s’accrocher129« Il est évidemment bien dur de ne plus être aimé quand on aime, mais cela n’est pas comparable à l’être encore quand on n’aime plus. » (Georges COURTELINE, La philosophie de Georges Courteline, 1917, Paris, éd. Flammarion [1922], p. 105).. C’est un manque de dignité — mais la passion s’embarrasse-t-elle de décence ? — et, dans les cas les plus graves, c’est même un délit130« Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté. / Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. / Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. » (Code pénal, article 222-33-2-1, en vigueur depuis le 1er août 2020)..

À chaque étage d’une maison, un ménage trouve dans la maison située en face un autre ménage. Chacun plonge à volonté ses regards chez le voisin.

— Séduction

43. À l’occasion de l’étude du pays de Tendre, l’autrice a présenté la séduction comme un ensemble de procédés destinés à attirer à soi la cible de sa convoitise. La séduction dont il s’agit à présent est celle sur laquelle il convient de veiller au quotidien131« Une femme doit faire autant de frais pour plaire à son mari, qu’elle en faisait pour cela avant son mariage. / Il en est de même du mari à l’égard de sa femme. » (Louis VERARDI (pseudo. de Pierre Boitard), Manuel du bon ton et de la politesse française. Nouveau guide pour se conduire dans le monde, 1883, Paris, éd. Passard, pp. 10-11). pour, comme on dit, entretenir la flamme132« Entre deux individus, l’harmonie n’est jamais donnée, elle doit indéfiniment se conquérir. » (Simone DE BEAUVOIR, La Force de l’âge, 1960, Paris, éd. Gallimard, coll. Soleil, p. 268). ou, quand la rouille a déjà fait son œuvre133« L’habitude nous joue des tours / Nous qui pensions que notre amour / Avait une santé de fer. / Dès que séchera la rosée, / Regarde la rouille posée / Sur la médaille et son revers. » (Maxime LE FORESTIER, « La rouille » (chanson), Maxime Le Forestier (album), 1972, France, label Polydor)., provoquer « Un retour de flamme, un brusque réveil du sentiment amoureux. »134Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° I. Flamme, 3, Figuré, Littéraire ou ironique.

44. Lorsque s’est dissipée la fameuse magie des débuts (la phase de cristallisation135« Ce que j’appelle cristallisation, c’est l’opération de l’esprit, qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l’objet aimé a de nouvelles perfections. […] Ce phénomène, que je me permets d’appeler la cristallisation, vient de la nature qui nous commande d’avoir du plaisir et qui nous envoie le sang au cerveau, du sentiment que les plaisirs augmentent avec les perfections de l’objet aimé, et de l’idée elle est à moi. » (STENDHAL, De l’amour, Tome 1, 1822, Paris, éd. Mongie, chap. 2, pp. 8-9)., c’est-à-dire l’idéalisation de l’être aimé), il appartient aux conjoints de multiplier les attentions afin de maintenir et surtout d’approfondir la relation : pour la grande âme, noble et généreuse, il n’est de plus grand plaisir que celui de dompter, avec douceur et volupté, un être impétueux, farouche, ombrageux même, qui a simplement besoin d’être aimé, c’est-à-dire cajolé, compris et rassuré.

45. En pratique, les buts et fins de la séduction sont plus divers… S’agit-il de s’attacher les faveurs de l’amoureux, de lui plaire pour jouir d’un amour partagé, ou bien — comme le note George Sand — de « le fasciner pour le rendre esclave »136« Attendez, ma pénitente ! Avez-vous soif de charmer ou d’éblouir ? Plaire est un mot vague. Il est beau de vouloir plaire à ce qu’on aime. C’est une jouissance du cœur ; mais vouloir l’étonner, l’étourdir, le dominer, c’est préméditer sa servitude. N’est-ce pas ainsi que vous prétendez être aimée de Gérard ? Telle que je vous vois et tel que je le connais, je crains fort que vous ne soyez pas occupée de le charmer pour le rendre heureux, mais de le fasciner pour le rendre esclave. » (George SAND, Le Diable aux champs, 1857, Paris, éd. Jaccottet & Bourdilliat, p. 191). ? L’autrice répugne à la manipulation, qui est une négation de la liberté d’autrui et ne saurait porter à un amour sincère, plus puissant encore que la passion.

Je venais de coucher mes enfants, ils dormaient. Adolphe, pour la dixième fois, était invité dans un monde où je ne vais pas, où l’on veut Adolphe sans sa femme.

— Sincérité

46. La sincérité, peut-être est-ce l’essentiel dans l’amour, avec la bienveillance — l’amour sincère vise au bien137« Mouvement de l’âme qui pousse à établir une relation intime avec un être, soit pour lui faire du bien, soit pour en recevoir de lui. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Amour, 1)., de soi et de l’autre. Or la séduction et la sincérité font-elles si bon ménage ? Au-delà de l’esthétique qui — quoi qu’en pense l’industrie de la cosmétique et de la mode138« Il mit un soin particulier à sa toilette. Il s’imaginait, comme les jeunes gens, que d’une boucle bien ou mal placée dépendait son succès, ignorant qu’au jeune âge, tout est charme et attrait. » (BALZAC, La Femme abandonnée, 1832, dans Études de mœurs au XIXe siècle, Tome 6, 1834, Paris, éd. Charles-Béchet, pp. 167-251, spéc. p. 189). — compte fort peu dans l’attraction des êtres, ce sont les vibrations et les ondes qui séduisent139« Sa beauté immatérielle comme de la musique, — d’une sensibilité aérienne, frôlait leurs nerfs de façon presque impalpable. Les vibrations qui émanaient d’elle touchaient les êtres qui l’approchaient, et les faisait un instant résonner à l’unisson. — Elle les imprégnait d’ondes sensibles que souvent ils dénommaient de l’amour. » (Natalie CLIFFORD BARNEY, Pensées d’une amazone, 1921, Paris, éd. Émile-Paul, pp. 144-145)., également la voix140« Un beau visage est le plus beau de tous les spectacles, et l’harmonie la plus douce est le son de voix de celle que l’on aime. » (Jean DE LA BRUYÈRE, Les Caractères, 1688, Paris, éd. Flammarion [1880], p. 184). et l’odeur, toutes choses fort mystérieuses141« Tout est mystère dans l’Amour, / Ses Flèches, son Carquois, son Flambeau, son Enfance. / Ce n’est pas l’ouvrage d’un jour / Que d’épuiser cette science. » (LA FONTAINE, « L’amour et la folie », Fables choisies, 1694, Paris, éd. Barbin, pp. 66-68, spéc. p. 66). que la science tente de démêler — les phéromones sont particulièrement mises à l’honneur, ignorant superbement le rôle de l’âme dans l’attraction et l’attachement entre les êtres.