— Introduction

1. L’étymologie rappelle que l’humour est une humeur particulière : une fantaisie enjouée, une frivolité primesautière, une douce extravagance. Réputé venir du humour anglais (prononcez [ˈhjuːmər]), aussi bien par Diderot1« HUMOUR, s. m. (Morale) Les Anglais se servent de ce mot pour désigner une plaisanterie originale, peu commune, & d’un tour singulier. » (Denis DIDEROT, « Humour », dans DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Tome 8, 1751/1772, Paris, éd. Le Breton, Durand, Briasson & David, p. 353). que par Littré2« Mot anglais qui signifie gaieté d’imagination, veine comique. » (LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française, V° Humour). (l’Académie française a, pour sa part, corrigé sa bévue entre 19353« HUMOUR. n. m. Mot emprunté de l’anglais. Forme d’ironie à la fois plaisante et sérieuse, sentimentale et satirique, qui paraît appartenir particulièrement à l’esprit anglais. » (Dictionnaire de l’Académie française, 8e éd., V° Humour). et 20004« Étymologie : XVIIIe siècle, houmour. Emprunté de l’anglais humour, de même sens, lui-même emprunté de l’ancien français humeur, au sens de « penchant à la plaisanterie, originalité facétieuse ». » (Ibid., 9e éd., V° Humour).), le terme est bien d’origine française5« Les considérations étymologiques, apanage obstiné des livres sur l’humour, concluent au caractère trompeur d’un mot que l’anglais a emprunté au français pour le lui rendre complètement faussé. Le terme, revenu de la langue anglaise au cours du XVIIIe siècle, n’est autre, comme Voltaire le fait remarquer à l’abbé d’Olivet, qu’ »un ancien mot de notre langue [« humeur »] employé en ce sens [« humour »] dans plusieurs comédies de Corneille [Lettre du 20 mars 1761] ». » (Jean-Marc MOURA, « Poétique comparée de l’humour », dans Alain VAILLANT, Esthétique du rire, 2012, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, coll. Orbis litterarum, pp. 309-325, §3)., même si l’humour anglais est hors de contestation. Diderot se plaisait à discuter des mérites comparés de l’ironie française et du badinage anglais6« Au reste, les Anglais ne sont point les seuls qui aient eu l’humour en partage. Swift a tiré de très grands secours des œuvres de Rabelais, & de Cyrano de Bergerac. Les mémoires du chevalier de Grammont sont pleins d’humour, & peuvent passer pour un chef-d’œuvre en ce genre ; & même en général cette sorte de plaisanterie paraît plus propre au génie léger & folâtre du Français, qu’à la tournure d’esprit, sérieuse & raisonnée, des Anglais. » (Denis DIDEROT, « Humour », dans DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, Tome 8, op. cit., p. 353). — il est vrai que la France et l’Angleterre demeurent jumelles à bien des égards et que l’humour se donne comme un condensé de l’esprit d’une nation ; l’humour est toujours propre à une culture donnée7« Les thèmes et les contextes du rire varient grandement d’une société à l’autre, reflétant le particularisme des mentalités, des habitudes et des angoisses. » (Françoise BARIAUD, La genèse de l’humour chez l’enfant, 1983, Paris, éd. PUF, p. 17)..

2. C’est bien d’esprit qu’il s’agit8« Montrer de l’esprit. Faire de l’esprit, courir après l’esprit, chercher à briller en multipliant les bons mots. » (Dictionnaire de l’Académie française, V° Esprit, IV, 5)., esprit critique et farceur, mâtiné d’un sens de la dérision à tendance irrévérencieuse. Mais le lecteur attend plus de l’autrice, qui n’ignore pas que tout auteur un peu sérieux se doit de proposer sa propre définition de l’humour. Un rapide coup d’œil jeté au plan indique que le discours se structure autour des notions de badinage (1) et de décalage (2), sans pour autant révéler la manière dont elles s’articulent entre elles. Or c’est précisément le rôle d’une annonce de plan9Voyez le Manifeste de la notice, §6. que de montrer cette articulation, nœud symbolique mis au service du traitement du sujet (par sa disposition même, le plan est déjà une réponse à la problématique).

1. Du badinage

3. L’humour est un jeu symbolique (verbal10« […] un jeu raffiné avec la langue, ses finesses, ses vertus d’allusion, de double sens […] » (José-Luis DIAZ, « Avoir de l’esprit », L’Année balzacienne, vol. 6, n° 1, 2005, pp. 145-174, spéc. p. 146). et/ou gestuel) — voici pour le badinage — qui repose sur un écart : dissonance (disparité) ou discordance11« Probablement sous l’influence des théories anglo-saxonnes qui lui ont donné tout son impact (et d’ailleurs en conformité plus étroite avec son premier sens latin), l’incongruité dans la littérature psychologique désigne le désaccord plus général, la contradiction, la discordance, l’incompatibilité, bref : le non-respect des rapports habituels entre les choses (qu’il s’agisse de mots, d’idées, de représentations d’événements ou d’objets). / Elle signifie la présence simultanée (ou très proche temporellement), dans la situation risible, d’éléments qui sont incompatibles, contradictoires. » (Françoise BARIAUD, La genèse de l’humour chez l’enfant, 1983, Paris, éd. PUF, p. 24). (contradiction) — voilà pour le décalage. S’agissant de badinage et de décalage, l’autrice préfère parler de goût plutôt que d’art (encore que le sens du badinage et du décalage soit bien un art, c’est-à-dire un artifice, une invention12« […] le don de plaisanter appartient beaucoup plus réellement à l’inspiration, que l’enthousiasme même le plus exalté… » (Mme DE STAËL, « Essai sur les fictions », Zulma et trois nouvelles, 1813, Londres, éd. Colburn, pp. 1-56, spéc. p. 15).) : l’humour est une disposition naturelle, pas forcément innée mais instinctive et spontanée13« Le rire seul échappe à notre surveillance. » (Natalie CLIFFORT BARNEY, Pensées d’une amazone, 1921, Paris, éd. Émile-Paul, p. 21). — certaines gens sont désespérants de manque d’humour, quand d’autres enchaînent les traits d’esprit sans se fatiguer (même s’ils fatiguent parfois les autres).

4. C’est que l’humour est une arme, dont le maniement s’apprend : parfois, un bon mot aide à se sortir d’une situation délicate14« L’humour est une façon de se tirer d’embarras sans se tirer d’affaire.» (Louis SCUTENAIRE, Mes inscriptions, 1945, Paris, éd. Gallimard, coll. nrf, p. 167). (non sans désinvolture15« Manière désinvolte de se tirer d’affaire, par un mot d’esprit, une plaisanterie, etc. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Pirouette, Figuré).) puisque le rire se veut le meilleur des arguments16« Comme on le sait, le rire est le plus fort des arguments, en France tout au moins. » (Françoise SAGAN, Derrière l’épaule, 1998, Paris, éd. Plon, p. 104). — ce que réprouve Saint Augustin, à juste titre17« Rire n’est pas répondre. » (SAINT AUGUSTIN, Les Confessions, 397-401 ap. J.-C., dans Œuvres complètes, Tome 1, 1864, Bar-le-Duc, éd. Guérin, trad. Poujoulat & Raulx, Livre XI, chap. 12, p. 478).. Évidemment, on pense à la moquerie — dont l’autrice a beaucoup abusé dans sa jeunesse (il est si difficile de savoir s’arrêter quand on fait rire son monde18« Son humeur satirique est sans cesse nourrie / Par le coupable encens de votre flatterie ; / Et son cœur à railler trouverait moins d’appas, / S’il avait observé qu’on ne l’applaudît pas. » (MOLIÈRE, Le Misanthrope, 1666, Paris, Acte II, scène 4, vers 661-664).), outrance dont elle se repent avec sincérité et même avec componction : elle nageait en pleine illusion de séparation croyant pouvoir se grandir en abaissant les autres…

5. La moquerie, sait-elle aujourd’hui, est une forme de méchanceté19« Bah ! il n’y a pas moyen d’avoir de l’esprit sans être un peu méchant ; la malice d’un bon mot est la pointe qui le fait piquer… » (Richard Brinsley SHERIDAN, L’École de la Médisance, 1777, Paris, éd. Dreyfous [1879], trad. Hégésippe Cler, Acte I, scène 2, Lady Sneerwell à Joseph Surface, p. 29). qui prend le prétexte de l’humour pour se manifester ; dit autrement, la moquerie n’est qu’une médisance à forme humoristique. Sorte de lutte ou de compétition par le rire20« […] l’esprit, tout comme la moquerie ou l’ironie, suppose une dimension agonistique [la compétition], une agression par le rire, moins raide et cinglante que l’ironie, plus biaisée que le bon gros comique, moins faussement flegmatique que l’humour. » (José-Luis DIAZ, « Avoir de l’esprit », L’Année balzacienne, vol. 6, n° 1, 2005, pp. 145-174, spéc. p. 146). (qui vaut approbation de l’assistance21« C’est se rendre le complice d’une impertinence, que d’en rire. » (Charles CAHIER, Quelque six mille proverbes et aphorismes usuels, 1856, Paris, éd. Julien & Lanier, proverbe chinois, p. 124, n° 2156).), la raillerie ne vise pas au badinage mais à l’affirmation de soi par la domination de l’autre22« Le moqueur est toujours un être superficiel et conséquemment cruel, le drôle ne tient aucun compte de la part qui revient à la Société dans le ridicule dont il rit, car la Nature n’a fait que des bêtes, nous devons les sots à l’État social. » (Honoré DE BALZAC, La Maison Nucingen, 1838, dans Œuvres complètes de H. de Balzac, Tome 11, 1855, Paris, éd. Houssiaux, p. 25). — ce pourquoi elle vexe nécessairement, provoquant le fameux rire jaune23« Fig. Avoir un rire jaune et, adverbialement, rire jaune, dissimuler sous un rire contraint sa gêne, son dépit, son mécontentement. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Jaune, I, 1, expr.). quand ce n’est pas la colère noire. En somme, la plaisanterie n’est inoffensive que lorsqu’elle respecte certaines prescriptions, notamment la délicatesse du ton24« La plaisanterie, pour être inoffensive, exige chez celui qui la fait de l’esprit et surtout du tact, et elle ne doit aussi s’adresser qu’à des gens d’esprit, capables de la comprendre et de ne pas s’en fâcher. » (M. SALVA, Le savoir-vivre pour les jeunes gens, 1898, Paris, éd. Bloud & Barral, p. 159). et l’égalité des protagonistes25« La plaisanterie est amusante quand elle se pratique entre gens d’esprit ; mais elle n’est permise qu’entre amis ou tout au moins entre égaux, sans insistance. » (Mme DE NOGENT, Catéchisme du bon ton et des usages du monde, 1886, Paris, éd. Fetscherin & Chuit, p. 152)..

6. À revenir à la définition proposée, il apparaît que le badinage renvoie aux fonctions de l’humour (son but), tandis que le décalage décrit ses procédés (son mode), procédés que sont l’ironie, le cynisme, la dérision, etc. Le but, donc, c’est-à-dire le rire — essentiel à la nature humaine, dit Michelet26« Car le rire est une fonction essentielle de notre nature. Comment porter la vie, si nous ne pouvons rire, tout au moins parmi nos douleurs ? » (Jules MICHELET, La Sorcière, 1862, Paris, éd. Dentu, coll. Hetzel, Introduction, p. xix). — obéit à plusieurs fonctions : tourner en dérision, signifier la raillerie, rechercher la légèreté27« Mode de pensée et d’expression caractérisé par la dérision, la raillerie, la légèreté gouailleuse. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Blague, II, 1, Par extension)., autrement dit amuser ou abuser28« Histoire plaisante, inventée pour amuser ou abuser autrui. » (Ibid., II, 2)., c’est-à-dire s’amuser aux dépends d’autrui29« Farce, tour plaisant ou cruel que l’on joue à quelqu’un pour se divertir à ses dépens. » (Ibid., II, 3)., ou encore dédramatiser — selon une formule consacrée, « L’humour est la politesse du désespoir. »30Citation attribuée au cinéaste français Chris Marker, pseudonyme de Christian Bouche-Villeneuve.

7. Mais le badinage permet aussi d’exprimer la modestie, par exemple par le recours à l’autodérision (se moquer de soi-même, ici sur un mode faussement grandiloquent31« […] pardon si mon style est un peu diffus et un peu obscur, c’est à force d’érudition et de savoir […] » (George SAND, Lettre à Mme Gondoüin Saint-Agnan, le 3 avr. 1830, à Nohant, dans Correspondance [textes réunis, classés et annotés par Georges Lubin], Tome 1, 1964, Paris, éd. Garnier, coll. Classiques Garnier, pp. 622-623).). Alors que le rire est recommandé par le corps médical32« Le rire est un grand médecin. » (George SAND, Lettre à Gustave Flaubert, le 15 mars 1873, à Nohant, dans Correspondance entre George Sand et Gustave Flaubert, 1904, Paris, éd. Calmann-Lévy, p. 362). — si le sourire se donne comme une « invitation à l’échange »33« Par-delà ce chevauchement, le rire et le sourire se voient chacun reconnaître des spécificités qui se retrouvent dans les deux types de mimiques où Van Hoof (1972) situe leurs origines phylogénétiques la signification d’affiliation, dans le sourire (d’ailleurs on ne dit pas « rire à quelqu’un », comme « sourire à quelqu’un » qui est invitation à l’échange), et l’aspect décharge, beaucoup plus net dans le rire qui, comme la mimique parente chez les primates, va souvent chez l’homme de pair avec des accomplissements moteurs (jeux de poursuite ou chahuts, par exemple). » (Françoise BARIAUD, La genèse de l’humour chez l’enfant, 1983, Paris, éd. PUF, pp. 14-15)., le rire opère décharge d’émotions négatives (la peur ou l’angoisse), c’est-à-dire qu’il évacue les tensions —, la modernité ne prise guère le rire34« Nous vivons dans une société d’où le rire disparaît, ou est relégué dans des zones plus ou moins honteuses. Il n’en allait pas de même à la Renaissance. » (Alain PONS, « Présentation », dans Baldassare CASTIGLIONE, Le Livre du courtisan, 1528, Paris, éd. Garnier-Flammarion [2015], pp. xv-xvi, spéc. p. xxvii)., ou avec modération.

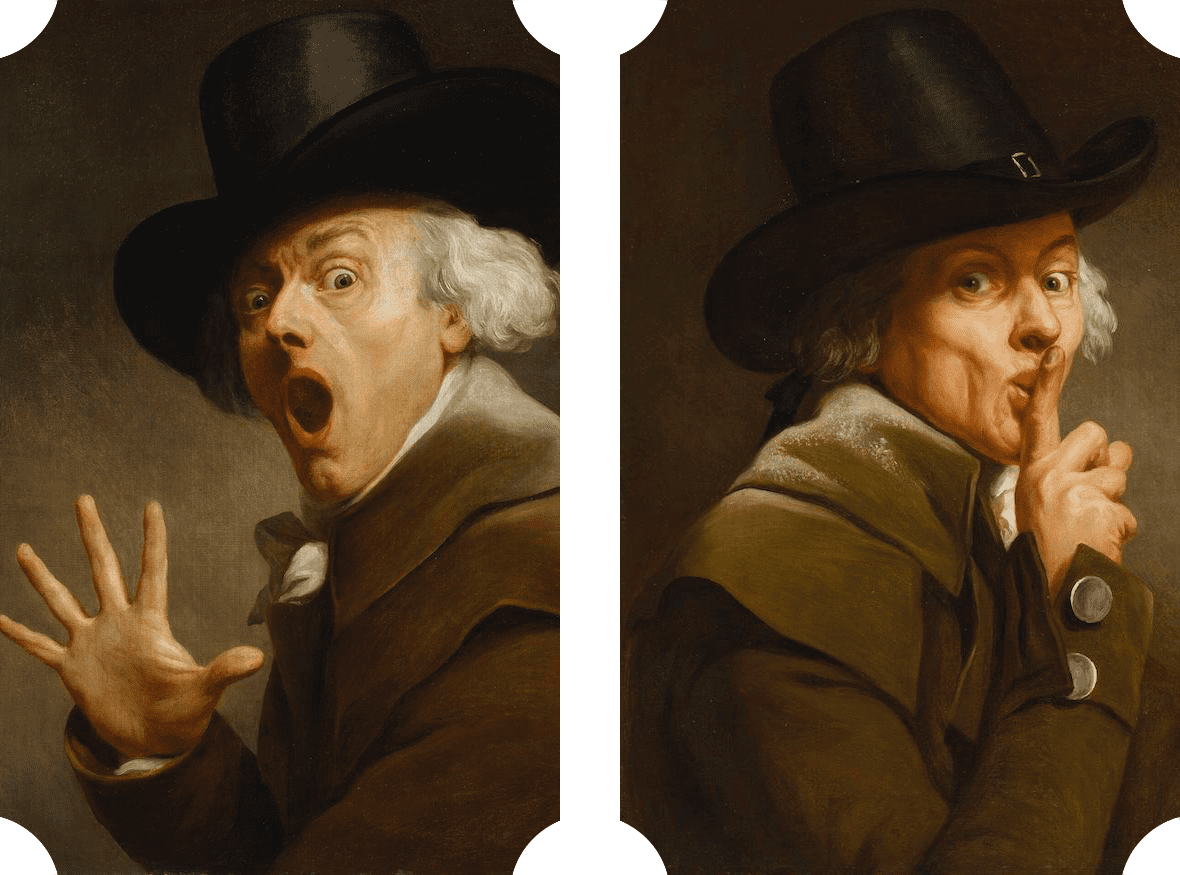

8. Ainsi convient-il de savoir rire à bon escient (un peu mais pas trop35« Rire de tout ce qui se fait ou se dit est d’un sot ; ne rire de rien est d’un stupide. Rire d’un mot ou d’un acte obscène marque un naturel vicieux. L’éclat de rire, ce rire immodéré qui secoue tout le corps et que les Grecs appelaient pour cela le secoueur, n’est bienséant à aucun âge, encore moins à l’enfance. Il y en a qui en riant semblent hennir, c’est indécent. Nous en dirons autant de ceux qui rient en ouvrant horriblement la bouche, en se plissant les joues et en découvrant toute la mâchoire : c’est le rire d’un chien ou le rire sardonique. Le visage doit exprimer l’hilarité sans subir de déformation ni marquer un naturel corrompu. » (ÉRASME, La Civilité puérile, 1530, Paris, éd. Liseux [1877], p. 23).) et jamais à ses propres blagues36« Il est des personnes qui, ayant lâché un bon mot, semblent mendier l’approbation de ceux qui les entendent, par un ris [un rire] affecté : c’est le vice d’un sot et d’un demi-savant. » (ANONYME, Petite civilité chrétienne ou Règles de la bienséance, 1834, Paris, éd. Hachette, Didot & Dupont, p. 44). : on doit laisser les autres rire de bon cœur (ou son trait d’esprit tomber à plat). Le fou rire, particulièrement, est peu apprécié dans un cadre professionnel (à l’école, au bureau) — peut-être parce qu’il ouvre une fenêtre sur l’âme et montre le fond de l’être mieux que ne le ferait un interrogatoire serré37« J’ai, Messieurs, grande crainte des personnes qui ne savent pas rire. J’ai toujours aimé ces fou-rires qui montrent l’âme grande ouverte. Je ferme les yeux. J’entends des fou-rires. Un arbre secoué par le rire lâche ses fruits et ses oiseaux. » (Jean COCTEAU, Discours de réception à l’Académie Française, à Paris, le 20 octobre 1955). (rien ne trahit, psychologiquement et socialement, comme le rire). Aussi, évitez de rire à gorge déployée38« Rire avec des éclats immodérés est la marque la plus intime d’une mauvaise éducation. Ce rire extravagant, qui n’appartient qu’à la dernière classe de la société, est un assortiment de grimaces, de sons inarticulés, une convulsion générale et ridicule qui réprouve le bon goût. Un homme bien né sourit plus qu’il ne rit ; et quand l’empire du rire le domine, il s’y soumet avec modération, et dans les circonstances où la gaité de la conversation ou d’un bon mot le force et l’entraîne. » (Abel GOUJON, Manuel de l’homme du bon ton ou Cérémonial de la bonne société, 1821, Paris, éd. Audin & Parmantier, p. 67). si vous ne voulez pas attirer l’attention (l’éclat de rire classe plutôt négativement39« Sage qui éclate de rire sera pris pour un sot. » (Charles CAHIER, Quelque six mille proverbes et aphorismes usuels, 1856, Paris, éd. Julien & Lanier, proverbe arabe, p. 148, n° 2443).) et, si vous vous prenez à rire seul (en repensant à quelque motif d’hilarité), mieux vaut exposer la cause de cette gaité soudaine aux gens qui vous entourent que de prendre le risque de vexer l’un d’eux40« Rire seul et sans cause apparente est attribué par ceux qui vous voient à la sottise ou à la folie. Cela peut arriver pourtant ; la politesse ordonne alors qu’on déclare le sujet de son hilarité ; dans le cas où l’on ne pourrait le faire, il faut imaginer quelque prétexte, de peur que quelqu’un des assistants ne croie qu’on riait de lui. » (ÉRASME, La Civilité puérile, 1530, Paris, éd. Liseux [1877], p. 25)..

9. La lectrice découvre qu’il y a beaucoup de sérieux dans le rire, beaucoup de significations en tout cas : parce que l’humour est immédiatement reconnu par le groupe (il s’assimile à une situation connue et sans danger41« Dans la vie quotidienne, et même lorsqu’il n’est pas partagé, l’humour (la création d’humour, le produit d’humour, la réaction d’humour) est socialement reconnu comme tel, dans un consensus facilement réalisé. Il détient des caractéristiques qui, même si elles ne sont pas parfaitement explicitables, font de sa rencontre une expérience distincte de toute autre. » (Françoise BARIAUD, La genèse de l’humour chez l’enfant, 1983, Paris, éd. PUF, p. 19).), il instaure une complicité42« Car l’humour rapproche. Il ne divise pas, il réunit. Le rire est une complicité, une communion. Il se partage comme un coup de foudre, sans qu’une analyse rationnelle soit nécessaire, par le miracle inexplicable des « atomes crochus ». » (Laure HILLERIN, Proust pour rire. Bréviaire jubilatoire de À la recherche du temps perdu, 2016, Paris, éd. Flammarion, p. 15). (ce pourquoi il se pose comme un mode de séduction commode43« Freud, on le sait, distingue trois actants dans le mot d’esprit : l’auteur du trait d’esprit ; sa cible, absente ou présente ; et le récepteur du mot d’esprit, le bon entendeur complice, requis d’acquiescer à la prouesse spirituelle par un sourire, et avec lequel l’auteur du mot d’esprit signe un pacte de complicité et de séduction […] » (José-Luis DIAZ, « Avoir de l’esprit », L’Année balzacienne, vol. 6, n° 1, 2005, pp. 145-174, spéc. p. 157).), parfois au détriment d’une troisième personne44« Le texte d’humour présente une posture d’énonciation caractéristique instituant un risible — l’élément dont on rit — en même temps qu’un certain rapport à celui-ci, posture supposant partenaire, médiation, intentionnalité. » (Jean-Marc MOURA, « Poétique comparée de l’humour », dans Alain VAILLANT, Esthétique du rire, 2012, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, coll. Orbis litterarum, pp. 309-325, §35).. Qu’on le provoque ou qu’on y succombe, l’humour dévoile des pans entiers de la personnalité et de la moralité, à commencer par l’intelligence : il faut avoir un certain recul sur le monde pour en rire45« La vis comica, la force comique, opère un effet de décentrement, de distanciation qui fait surgir la conscience réflexive. La puissance de l’humour nous permet d’attraper l’absurdité du réel, ainsi que notre propre insuffisance et manque. » (Cynthia FLEURY, « Être courageux, c’est parfois endurer, parfois rompre », entretien avec Juliette Cerf, Télérama [en ligne], 30 août 2015)., être capable de saisir les liens invisibles qui relient les faits (une juxtaposition inattendue46« L’humour souvent combine deux idées qui ordinairement ne sont pas reliées entre elles, joue sur deux sens d’un terme qui s’utilisent habituellement en des contextes différents, remplace un mot par un autre aux sonorités identiques, assemble des spectacles ou des sons en juxtaposition inattendue : il illustre l’impossible, le non-conventionnel, l’illogique, l’absurde. De prime abord, il surprend. » (Françoise BARIAUD, La genèse de l’humour chez l’enfant, 1983, Paris, éd. PUF, p. 25).) ou bien les contradictions qui les opposent47« La critique est un exercice méthodique du discernement. » (Joseph JOUBERT, Pensées, essais, maximes et correspondance, Tome 2, 1850, Paris, éd. Le Normant, p. 128). (la bizarrerie du siècle48« Au reste sa drôlerie, qui lui est restée toute sa vie, n’était pas de la gaieté, mais une forme d’intelligence. Jeanne voyait les choses bien en face, sans idées toutes faites ; elle les remarquait ; et, avec une sorte de recul, elle en enregistrait les contradictions ou les bizarreries. » (Jacqueline DE ROMILLY, Jeanne, 2011, Paris, éd. de Fallois, pp. 55–56).).

2. Du décalage

10. Le badinage n’est pas simplement le goût des choses légères, mais son maniement délicat, avec esprit et grâce49« Badin, quand on laisse de côté le sens ancien, qui le rapproche de badaud, signifie celui qui, se plaisant aux choses légères, y met ou de l’esprit ou de la grâce. L’enjoué met de la gaieté aux choses qu’il dit. Le folâtre se livre à de petites folies qui ont leur charme, si la circonstance s’y prête, mais qui dépassent et le badinage et l’enjouement. » (LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française, V° Badin, Synonyme).. Aussi l’humour suppose-t-il de savoir manipuler des abstractions (y compris chez le petit enfant50« Anne, que je connais mieux que tout autre enfant, disait à 2 ans 6 mois : « Tu me fais rire ! « , pour signifier qu’elle percevait le non-sérieux de certaines situations. Réaction d’humour ? Oui, si les stimulus en question avaient avec « l’humoristique » davantage en commun que leur seul côté ludique. Comme cette plaisanterie de Noël, sur mimique grave : « Tu as mis tes chaussures sous le sapin ?… Et maman ?… Et papa ?… Et Jaffa (la chienne) ?… » Réponse immédiate : oui aux premières questions, non à la dernière, suivi de rire et de l’exclamation « Tu me fais rire ! ». Il semble bien qu’il y ait là quelque chose d’assimilable à une réaction d’humour. » (Françoise BARIAUD, La genèse de l’humour chez l’enfant, 1983, Paris, éd. PUF, p. 20).) et de les combiner entre elles, plus exactement de rapprocher avec bonheur (c’est-à-dire de manière heureuse51« […] la plaisanterie est un bonheur d’expression ou d’aperçus, dont il est impossible de calculer le retour… » (Mme DE STAËL, « Essai sur les fictions », Zulma et trois nouvelles, 1813, Londres, éd. Colburn, pp. 1-56, spéc. p. 14).) deux choses (idées, situations ou expressions) fort différentes et ce, afin de provoquer la surprise. Ainsi doit-il exister entre ces deux choses un décalage52« Il est bien de raconter une chose plaisante et folâtre d’un air grave et sérieux. L’opposition qui règne entre la chose et l’air du visage la rend plus piquante encore. » (Abel GOUJON, Manuel de l’homme du bon ton ou Cérémonial de la bonne société, 1821, Paris, éd. Audin & Parmantier, p. 80)., c’est-à-dire un écart53« Écart dans l’espace ou dans le temps. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Décalage, 2)., éventuellement une anomalie ou singularité54« Il n’y a rien de commun qui, exprimé d’une manière bizarre, ne paraisse humoristique. » (GŒTHE, Maximes et Réflexions, 1833, Paris, éd. Brockhaus & Avenarius [1842], p. 37)..

11. « Du mécanique plaqué sur du vivant »55Henri BERGSON, Le rire. Essai sur la signification du comique, 1900, Paris, éd. Félix Alcan, p. 39., voilà comment Bergson démonte la vis comica, la force comique. Il aurait dû ajouter — mais peut-être l’a-t-il fait (l’autrice n’a pas lu son livre en entier) — que le badinage est inutile et superflu, au sens où il ne remplit aucune fonction productive, aucune fonction autre que l’amusement, faut-il comprendre. Par où la moquerie — méchante par hypothèse et destinée à rabaisser la victime de la saillie56« S’agissant des faits reprochés à la prévenue [la directrice] à l’égard de l’une de ses secrétaires […], les juges retiennent que [la directrice] ne conteste pas avoir pu dire, selon elle sur le ton de la plaisanterie, en raison de fautes d’orthographe faites par la plaignante [la secrétaire] qu’elle devrait s’acheter un « Bescherelle » et « faire de la grammaire avec ses enfants » ; qu’ils en déduisent que de tels propos, tenus dans le cadre d’une relation de travail, sont de nature à rabaisser la personne adulte […] » (Cour de cassation, Chambre criminelle, arrêt du 25 juin 2024, pourvoi n° 23-83.613). — se dévoile comme un jeu social et non un simple divertissement57« […] et comment néanmoins peut il y avoir de la grâce et du charme en société, si l’on n’y permet pas cette douce moquerie qui délasse l’esprit et donne à la bienveillance elle-même une façon piquante de s’exprimer ? » (Mme DE STAËL, De l’Allemagne, Tome 1, 1810, Paris, éd. Nicolle, p. 97)..

12. Au reste, toute plaisanterie ressortit à la comédie sociale58« Pour comprendre le rire, il faut le replacer dans son milieu naturel, qui est la société. Il faut surtout en déterminer la fonction utile, qui est une fonction sociale. Telle sera, disons-le dès maintenant, l’idée directrice de toutes nos recherches. Le rire doit répondre à certaines exigences de la vie en commun. Le rire doit avoir une signification sociale. » (BERGSON, Le rire. Essai sur la signification du comique, 1900, Paris, éd. Félix Alcan, p. 8). : toujours elle vise à créer un lien de complicité entre deux ou plusieurs personnes — puisque le mot plusieurs désigne au moins trois éléments, comme l’adjectif second signifie (contrairement à deuxième) qu’il n’y a pas de troisième, probablement parce que le couple doit renvoyer à une altérité particulière (plus de un mais moins que plusieurs). Propos qui peut sembler superflu mais décrit tout à fait la situation humoristique : un émetteur59« Un texte comique suppose en effet l’interaction de trois instances, selon une structure triangulaire (revenant fréquemment dans l’analyse du mot d’esprit, de l’ironie et de l’humour) : le rieur — « l’ethos » —, le lecteur ou public qu’il vise (lecteur, public impliqué) et le risible, l’élément provoquant le rire. » (Jean-Marc MOURA, « Poétique comparée de l’humour », dans Alain VAILLANT, Esthétique du rire, 2012, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, coll. Orbis litterarum, pp. 309-325, §35). (le locuteur, par exemple un acteur), un récepteur (l’auditeur, par exemple le public) et un objet de dérision60« Je commence par te dire que, puisque tu n’es pas enrhumé, tout va bien pour moi. Aie soin de ta petite personne comme j’ai soin de la mienne, puisqu’il ne s’agit pas de nous regarder comme de simples mortels, mais comme de très précieux voyageurs allant à la découverte de la Méditerranée. » (George SAND, Lettre à Maurice Sand, le 24 fév. 1855, à Nohant, dans Correspondance. 1812-1876, Tome 4, 1883/1884, Paris, éd. Calmann Lévy, p. 42). (la personne moquée, qu’elle soit présente ou non).

13. Car si l’on ne rit pas toujours de quelque chose (ou de quelqu’un), c’est-à-dire à son détriment, on rit toujours à propos de quelque chose (ou de quelqu’un). Ainsi la lectrice comprend-elle que le choix de l’objet n’est pas innocent. Mais le traitement qu’on lui applique ne l’est guère plus : le décalage peut révéler une déviation61« Le risible consiste en toute déviation par rapport à une norme (implicite ou non) […] » (Jean-Marc MOURA, « Poétique comparée de l’humour », dans Alain VAILLANT, Esthétique du rire, 2012, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, coll. Orbis litterarum, pp. 309-325, §37)., une difformité62« Le lieu donc et pour ainsi dire la source d’où naissent les ridicules, consiste en une certaine difformité ; car on rit seulement des choses qui ont en elles-mêmes quelque incongruité et qui semblent être mauvaises, sans pourtant l’être. Je ne sais pas l’exprimer autrement ; mais si vous y réfléchissez, vous verrez que presque toujours ce dont on rit est une chose qui ne convient pas, et qui pourtant n’est pas mauvaise en soi. » (Baldassare CASTIGLIONE, Le Livre du courtisan, 1528, Paris, éd. Garnier-Flammarion [2015], trad. Alain Pons, Livre II, chap. 66, p. 167)., une incongruité63« L’incongru semble se placer quelque part à l’extrême de cette propriété plus générale : tout incongru est inattendu. Mais tout inattendu n’est pas forcément incongru, car l’inattendu contient le « non attendu », en plus de « l’autrement attendu » […] » (Françoise BARIAUD, La genèse de l’humour chez l’enfant, 1983, Paris, éd. PUF, p. 25)., lesquelles signifient le cynisme (qu’on analyse en un rejet des règles du jeu social64« Affectation d’impudence, de mépris des règles morales et sociales. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Cynisme, 2).) ou bien l’ironie (initialement une « Figure de rhétorique par laquelle on dit le contraire de ce qu’on veut faire entendre »65Ibid., 8e éd., V° Ironie.). L’autrice se souvient qu’une professeure de droit qui la connaissait bien lui avait recommandé de s’abstenir de toute ironie ou désinvolture durant sa soutenance de thèse ; elle avait alors pris conscience de ce qu’elle affichait constamment un masque ironique et désinvolte, ce qu’elle ignorait parfaitement…

14. « Procédé consistant à dire le contraire de ce qu’on pense ou veut faire entendre, mais de manière à laisser percevoir son opinion véritable »66Ibid., 9e éd., V° Ironie, 1., l’ironie joue de la simulation67« Proprement, ignorance simulée, afin de faire ressortir l’ignorance réelle de celui contre qui on discute […] » (LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française, V° Ironie, 1). pour énoncer une opinion (dédain) ou signifier la désapprobation (raillerie68« […] raillerie particulière par laquelle on dit le contraire de ce que l’on veut faire entendre. » (Ibid., 2).), ici comme sanction du ridicule ou de l’immoralité69« Un journaliste ne doit employer l’ironie que lorsqu’il rend compte d’un ouvrage, ou ridicule, ou répréhensible sous le rapport de la morale. Tout ouvrage estimable par les principes et le style, mérite au moins l’honneur d’une critique sérieuse. » (Mme DE GENLIS, Dictionnaire critique et raisonné des étiquettes de la cour, Tome 1, 1818, Paris, éd. Mongie, V° Ironie, p. 292).. Voyez l’ironie moralisante de George Sand : « La cathédrale de Reims est une belle chose ; mais c’est pourri d’obscénités, et parfaitement catholique. La luxure est représentée sur le porche dans la posture d’un monsieur qui s’amuse tout seul ; charmant spectacle pour les jeunes communiantes. »70George Sand, Lettre à Maurice Sand, le 22 sept. 1869, à Paris, dans Correspondance. 1812-1876, Tome 5, 1883/1884, Paris, éd. Calmann Lévy, p. 322.

15. Derrière ce mépris apparent des règles présidant à la logique et au raisonnement, autrement dit au bon sens, l’humour est pourtant un jeu qui comporte des règles71« Et le rire est la marque du jeu. On rit beaucoup dans le Courtisan, et le dialogue est ponctué de façon presque mécanique par les rires. Si parfois on ne rit pas, c’est que quelqu’un a enfreint la règle. » (Alain PONS, « Présentation », dans Baldassare CASTIGLIONE, Le Livre du courtisan, 1528, Paris, éd. Garnier-Flammarion [2015], pp. xv-xvi, spéc. pp. xv-xvi). — notamment, il s’appuie sur la compréhension de la situation, c’est-à-dire sur un précipité d’enjeux72« Risible se définit comme « ce qui prête à rire ». Mais on ne dit pas du chatouillement qu’il est risible ; pas plus qu’on ne le dit des petits riens qui, en certaines conditions de tension de l’organisme, suscitent ce rire à la limite sans objet véritable qu’est le fou-rire, ou rire nerveux. La qualité de risible réfère à des caractéristiques intrinsèques de la situation […] » (Françoise BARIAUD, La genèse de l’humour chez l’enfant, 1983, Paris, éd. PUF, p. 15). —, jeu dont la sanction est le silence (poli), voire la moquerie (vindicative ou vengeresse). Naturellement, le jeu de mots joue sur la polysémie des termes73« D’un côté, comme le remarquait [le linguiste Joseph] Vendryès, un mot ne saurait se présenter toujours avec tous ses sens à la fois sans faire du discours un jeu de mots continué ; de l’autre, si tous les sens qu’un mot peut revêtir étaient parfaitement indépendants du sens fondamental, tous les jeux de mots deviendraient impossibles. » (Pierre BOURDIEU, « Le sens pratique », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 2, n° 1, fév. 1976, pp. 43-86, spéc. p. 59). : si les mots n’avaient qu’un seul sens, on ne pourrait guère jouer avec eux (ou sur leur compte) — le jeu de mots, dit le merveilleux Jaucourt, est l’« espèce d’équivoque, dont la finesse fait le prix, & dont l’usage doit être fort modéré. On peut la définir, une pointe d’esprit fondée sur l’emploi de deux mots qui s’accordent pour le son, mais qui diffèrent à l’égard du sens. »74JAUCOURT, « Jeu de mots (Grammaire) », dans DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, Tome 8, op. cit., p. 535.

16. Ainsi l’humour a-t-il pour caractéristique de déjouer les attentes75« Le rire ou le sourire, comportement émotionnel, répond à ce conflit de cognitions ; un conflit entre ce qu’on attendait et ce qu’on rencontre effectivement, autrement dit entre les référents dont on dispose et le percept actuel qui ne leur correspond pas. Une « violation des expectatives ». » (Françoise BARIAUD, La genèse de l’humour chez l’enfant, 1983, Paris, éd. PUF, p. 25). — raison pour laquelle il est parfois déplacé, dans les oraisons funèbres76« Mais on ne permet jamais les jeux de mots dans le sublime, dans les ouvrages graves & sérieux, dans les oraisons funèbres, & dans les discours oratoires. » (JAUCOURT, « Jeu de mots (Grammaire) », dans DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, Tome 8, op. cit., p. 535). par exemple. À cet égard, rappelons que la blague est populaire77« La blague, c’est comme la caricature, elle déforme les proportions et fait perdre les notions du juste et du beau. C’est assez je pense, pour la proscrire au moins comme habitude. » (M. SALVA, Le savoir-vivre pour les jeunes gens, 1898, Paris, éd. Bloud & Barral, p. 61). et que le jeu de mots lui-même doit être pesé78« Les jeux de mots, quand ils sont spirituels, se placent à merveille dans les cris de guerre, les devises & les symboles. Ils peuvent encore avoir lieu, lorsqu’ils sont délicats, dans la conversation, les lettres, les épigrammes, les madrigaux, les impromptus, & autres petites pièces de ce genre. » (JAUCOURT, « Jeu de mots (Grammaire) », dans DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, Tome 8, op. cit., p. 535). — d’ailleurs le bon ton recommande de ne pas dire toutes les plaisanteries qui viennent à l’esprit79« Je parlais, je parlais, profitant de ma félicité physique et de ma dualité passagère pour jeter hors de moi toutes les faciles drôleries qu’à jeun je retiens par paresse et par pudeur… » (COLETTE, La Retraite sentimentale, 1907, Paris, éd. Mercure de France, p. 195).. C’est que l’humour s’attaque directement à l’esprit de sérieux lequel gouverne le monde, disons les affaires et la politique. Le sérieux — une gravité80« L’homme adulte se souvient du grand sérieux avec lequel il s’adonnait à ses jeux d’enfant, et il en vient à comparer ses occupations soi-disant graves à ces jeux infantiles : il s’affranchit alors de l’oppression par trop lourde de la vie et il conquiert la jouissance supérieure de l’humour. » (Sigmund FREUD, « La création littéraire et le rêve éveillé », 1908, dans Essais de psychanalyse appliquée, 1933, Paris, éd. Gallimard, coll. Nrf, trad. Mmes Marty & Bonaparte, pp. 69-81, spéc. p. 71). qui prétend inspirer le respect — est l’air qu’il convient d’afficher dans la société, attitude que l’autrice goûte peu — les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux, aurait dit Alphonse Allais. Savoir rire de soi81« Comment vivre sans humour ? Il arrondit les angles, met de l’huile dans les rouages, abolit les barrières entre les gens, désamorce les conflits, fait sauter les verrous de nos prisons intérieures. Rire est une question de survie. Rire de tout, et avant tout rire de soi-même, c’est encore la meilleure façon de ne pas se laisser gouverner par son ego, de vivre pleinement au présent sans se laisser envahir par le regret du passé et l’angoisse du futur. Le contraire de la peur, c’est l’amour. Et l’humour est une forme d’amour. » (Laure HILLERIN, Proust pour rire. Bréviaire jubilatoire de À la recherche du temps perdu, 2016, Paris, éd. Flammarion, p. 15). est une hygiène indispensable82« Humour : pudeur, jeu d’esprit. C’est la propreté morale et quotidienne de l’esprit. Je me fais une haute idée morale et littéraire de l’humour. / L’imagination égare. La sensibilité affadit. / L’humour, c’est, en somme, la raison. L’homme régularisé. » (Jules RENARD, Journal (1887-1910), 1925, Paris, éd. Gallimard [1960], coll. Bibliothèque de la Pléiade, 23 février 1910, p. 1266)., ne serait-ce que pour se préserver de l’affectation83« Le rire a en particulier une fonction, il signifie l’accueil ou l’exclusion par un groupe donné, ici par le groupe des courtisans. Il est lié à la notion de jeu, et comme les jeux, il a ses codes à ne pas enfreindre. Il manifeste que l’on ne se prend pas trop au sérieux, que l’on n’est pas affecté ou ennuyeux. » (Alain PONS, « Présentation », dans Baldassare CASTIGLIONE, Le Livre du courtisan, 1528, Paris, éd. Garnier-Flammarion [2015], pp. xv-xvi, spéc. pp. xxvii-xxviii). et de l’intolérance84« Il y a un signe certain qui permet de distinguer un fanatique : son imperméabilité rébarbative à l’humour. » (Albert BRIE, Le mot du silencieux, 1978, Paris, éd. Fides, p. 64)..

17. D’où l’autrice a tiré une règle de vie qu’elle recommande à son lecteur : faire sérieusement les choses légères85« On peut faire très sérieusement ce qui vous amuse, les enfants nous le prouvent tous les jours… Exactement comme on peut faire avec bonne humeur ce qui vous ennuie… » (Georges BERNANOS, Dialogues des Carmélites, 1949, Paris, éd. du Seuil [non daté], coll. Les Cahiers du Rhône, p. 50). et légèrement les choses sérieuses86« Il faut traiter légèrement les grandes affaires et les choses d’importance, et sérieusement les plus frivoles et les plus inutiles. Cette méthode a l’avantage que les esprits ordinaires ne peuvent s’en servir. » (TALLEYRAND, La confession de Talleyrand. 1754-1838, 1891, Paris, éd. Sauvaitre, p. 14).. C’est la garantie de conserver à la fois bonne mesure et bonne vue… L’humour, en somme, a des vertus inattendues et des douceurs à nulle autre pareilles87« Qu’est-ce que l’humour ? / C’est une conception ironique de la vie, c’est ne pas se prendre au sérieux, c’est ce que l’on appelait autrefois « être pince sans rire », c’est la réflexion amusante et inopinée qui jaillit dans la conversation, c’est l’antiphrase, c’est sourire gentiment des autres, mais c’est surtout se moquer de soi-même (peut-être pour éviter que des voisins ne le fassent), c’est être malicieux sans être méchant, faire semblant d’être sot pour tromper l’adversaire, cacher sa finesse sous une apparente lenteur, se dénigrer soi-même pour que d’autres vous complimentent. » (Robert COLLE, L’humour en Aunis et Saintonge, 1978, La Rochelle, éd. La Rupella, p. 11). — certaines « agréables sornettes »88« Il est des gens de qui l’esprit guindé, / Sous un front jamais déridé, / Ne souffre, n’approuve et n’estime / Que le pompeux et le sublime ; / Pour moi, j’ose poser en fait / Qu’en de certains moments l’esprit le plus parfait / Peut aimer sans rougir jusqu’aux Marionnettes ; / Et qu’il est des temps et des lieux / Où le grave et le sérieux / Ne valent pas d’agréables sornettes. » (Charles PERRAULT, Peau d’âne, 2de éd., 1694, Paris, éd. Coignard, Prologue, p. 3). consolent mieux que d’autres réconforts plus choisis. D’ailleurs la providence elle-même s’autorise parfois quelques écarts de conduite — c’est l’ironie du sort, cette « intention railleuse qui semble présider à certains évènements, à certaines rencontres de faits, qui s’opposent de façon étrange ou cruelle à ce qu’on pouvait attendre ou espérer. »89Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Ironie, 2, Figuré.

Références

- Dictionnaire de l’Académie française, V° Badin, Blague, Cynisme, Décalage, Esprit, Humour, Ironie, Jaune, Pirouette.

- LITTRÉ, Dictionnaire en ligne, V° Badin, Humour, Ironie.

— Ouvrages

- ANONYME, Petite civilité chrétienne ou Règles de la bienséance, 1834, Paris, éd. Hachette, Didot & Dupont.

- Honoré DE BALZAC, La Maison Nucingen, 1838, dans Œuvres complètes de H. de Balzac, Tome 11, 1855, Paris, éd. Houssiaux.

- Françoise BARIAUD, La genèse de l’humour chez l’enfant, 1983, Paris, éd. PUF.

- Henri BERGSON, Le rire. Essai sur la signification du comique, 1900, Paris, éd. Félix Alcan.

- Georges BERNANOS, Dialogues des Carmélites, 1949, Paris, éd. du Seuil [non daté], coll. Les Cahiers du Rhône.

- Albert BRIE, Le mot du silencieux, 1978, Paris, éd. Fides.

- Baldassare CASTIGLIONE, Le Livre du courtisan, 1528, Paris, éd. Garnier-Flammarion [2015], trad. Alain Pons.

- Natalie CLIFFORT BARNEY, Pensées d’une amazone, 1921, Paris, éd. Émile-Paul.

- COLETTE, La Retraite sentimentale, 1907, Paris, éd. Mercure de France.

- Robert COLLE, L’humour en Aunis et Saintonge, 1978, La Rochelle, éd. La Rupella.

- ÉRASME, La Civilité puérile, 1530, Paris, éd. Liseux [1877].

- Mme DE GENLIS, Dictionnaire critique et raisonné des étiquettes de la cour, Tome 1, 1818, Paris, éd. Mongie.

- GŒTHE, Maximes et Réflexions, 1833, Paris, éd. Brockhaus & Avenarius [1842].

- Abel GOUJON, Manuel de l’homme du bon ton ou Cérémonial de la bonne société, 1821, Paris, éd. Audin & Parmantier.

- Laure HILLERIN, Proust pour rire. Bréviaire jubilatoire de À la recherche du temps perdu, 2016, Paris, éd. Flammarion.

- Joseph JOUBERT, Pensées, essais, maximes et correspondance, Tome 2, 1850, Paris, éd. Le Normant.

- Jules MICHELET, La Sorcière, 1862, Paris, éd. Dentu, coll. Hetzel.

- Charles PERRAULT, Peau d’âne, 2de éd., 1694, Paris, éd. Coignard.

- Mme DE NOGENT, Catéchisme du bon ton et des usages du monde, 1886, Paris, éd. Fetscherin & Chuit.

- Jules RENARD, Journal (1887-1910), 1925, Paris, éd. Gallimard [1960], coll. Bibliothèque de la Pléiade.

- Jacqueline DE ROMILLY, Jeanne, 2011, Paris, éd. de Fallois.

- Françoise SAGAN, Derrière l’épaule, 1998, Paris, éd. Plon.

- SAINT AUGUSTIN, Les Confessions, 397-401 ap. J.-C., dans Œuvres complètes, Tome 1, 1864, Bar-le-Duc, éd. Guérin, trad. Poujoulat & Raulx, Livre XI, chap. 12.

- M. SALVA, Le savoir-vivre pour les jeunes gens, 1898, Paris, éd. Bloud & Barral.

- Louis SCUTENAIRE, Mes inscriptions, 1945, Paris, éd. Gallimard, coll. nrf.

- Mme DE STAËL, De l’Allemagne, Tome 1, 1810, Paris, éd. Nicolle.

- TALLEYRAND, La confession de Talleyrand. 1754-1838, 1891, Paris, éd. Sauvaitre.

— Articles

- Pierre BOURDIEU, « Le sens pratique », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 2, n° 1, fév. 1976, pp. 43-86.

- José-Luis DIAZ, « Avoir de l’esprit », L’Année balzacienne, vol. 6, n° 1, 2005, pp. 145-174.

- Denis DIDEROT, « Humour », dans DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Tome 8, 1751/1772, Paris, éd. Le Breton, Durand, Briasson & David.

- Cynthia FLEURY, « Être courageux, c’est parfois endurer, parfois rompre », entretien avec Juliette Cerf, Télérama [en ligne], 30 août 2015.

- Sigmund FREUD, « La création littéraire et le rêve éveillé », 1908, dans Essais de psychanalyse appliquée, 1933, Paris, éd. Gallimard, coll. Nrf, trad. Mmes Marty & Bonaparte, pp. 69-81.

- JAUCOURT, « Jeu de mots (Grammaire) », DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Tome 8, 1751/1772, Paris, éd. Le Breton, Durand, Briasson & David.

- Jean-Marc MOURA, « Poétique comparée de l’humour », dans Alain VAILLANT, Esthétique du rire, 2012, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, coll. Orbis litterarum, pp. 309-325.

- Alain PONS, « Présentation », dans Baldassare CASTIGLIONE, Le Livre du courtisan, 1528, Paris, éd. Garnier-Flammarion [2015], pp. xv-xvi.

- Mme DE STAËL, « Essai sur les fictions », Zulma et trois nouvelles, 1813, Londres, éd. Colburn, pp. 1-56.

— Divers

- Charles CAHIER, Quelque six mille proverbes et aphorismes usuels, 1856, Paris, éd. Julien & Lanier.

- Jean COCTEAU, Discours de réception à l’Académie Française, à Paris, le 20 octobre 1955.

- Cour de cassation, Chambre criminelle, arrêt du 25 juin 2024, pourvoi n° 23-83.613.

- MOLIÈRE, Le Misanthrope, 1666, Paris.

- George SAND, Lettre à Gustave Flaubert, le 15 mars 1873, à Nohant, dans Correspondance entre George Sand et Gustave Flaubert, 1904, Paris, éd. Calmann-Lévy.

- George SAND, Correspondance. 1812-1876, Tome 4 & Tome 5, 1883/1884, Paris, éd. Calmann Lévy.

- George SAND, Correspondance [textes réunis, classés et annotés par Georges Lubin], Tome 1, 1964, Paris, éd. Garnier, coll. Classiques Garnier.

- Richard Brinsley SHERIDAN, L’École de la Médisance, 1777, Paris, éd. Dreyfous [1879], trad. Hégésippe Cler.

Illustrations

- Frans HALS, Le bouffon au luth, 1623/1624, Musée du Louvre, Paris.

- Joseph DUCREUX, Autoportrait. Le silence et Autoportrait. La surprise en terreur, vers 1790, Musée national de Stockholm.

- Maurice Quentin DE LA TOUR, L’Abbé Jean-Jacques Huber, avant 1742, Musée Antoine-Lécuyer, Saint-Quentin.

- Rémy Cogghe, Madame reçoit (détail), avant 1935, Musée La Piscine, Roubaix (Google Arts & Culture).

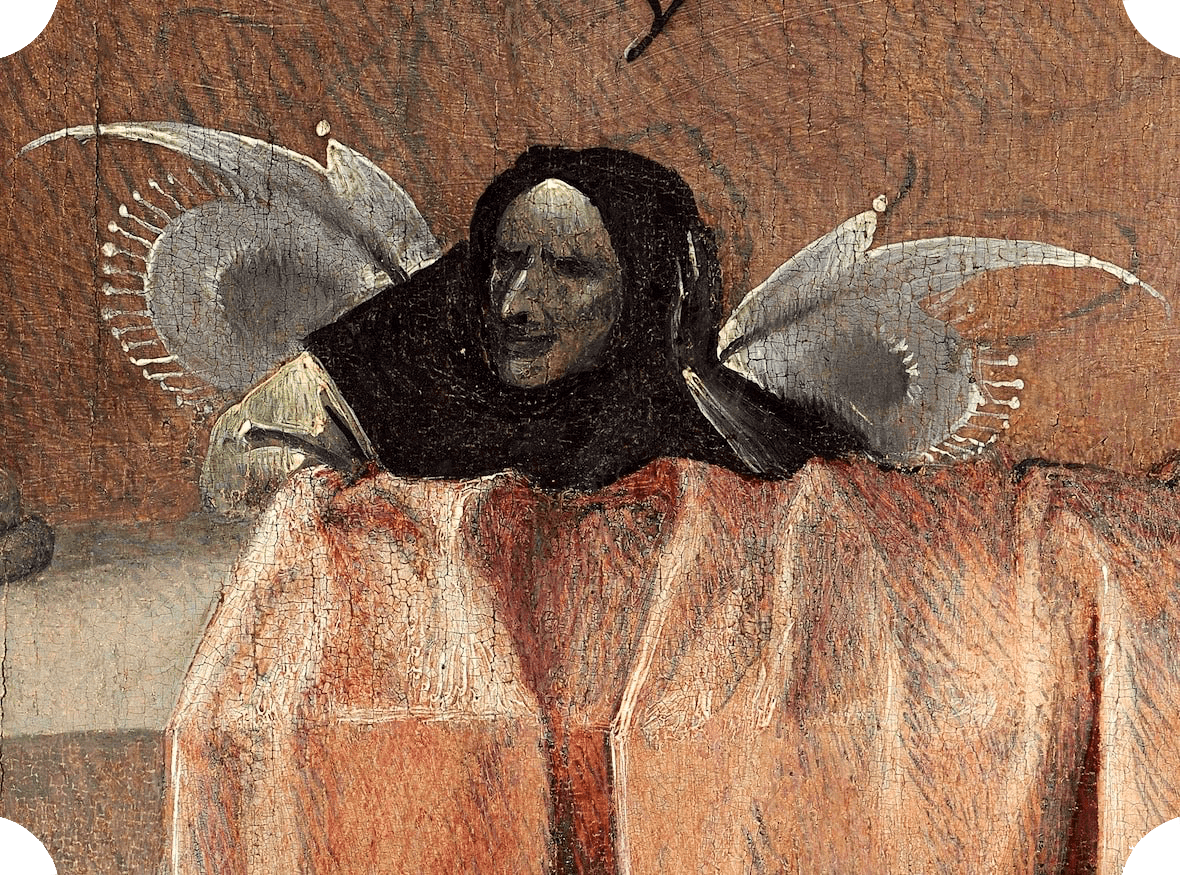

- Jérôme BOSCH, La mort de l’avare (détail), vers 1485/1490, National Gallery of Art, Washington (Google Arts & Culture).

- Nicolas REGNIER, La farce, vers 1620, Nationalmuseum, Stockholm (Suède).

- Charles BARGUE, Un valet dormant, 1871, Metropolitan Museum of Art (MET), New York (Google Arts & Culture).

- Jan MATEJKO, Stańczyk, 1862, Musée national de Varsovie (Google Arts & Culture).

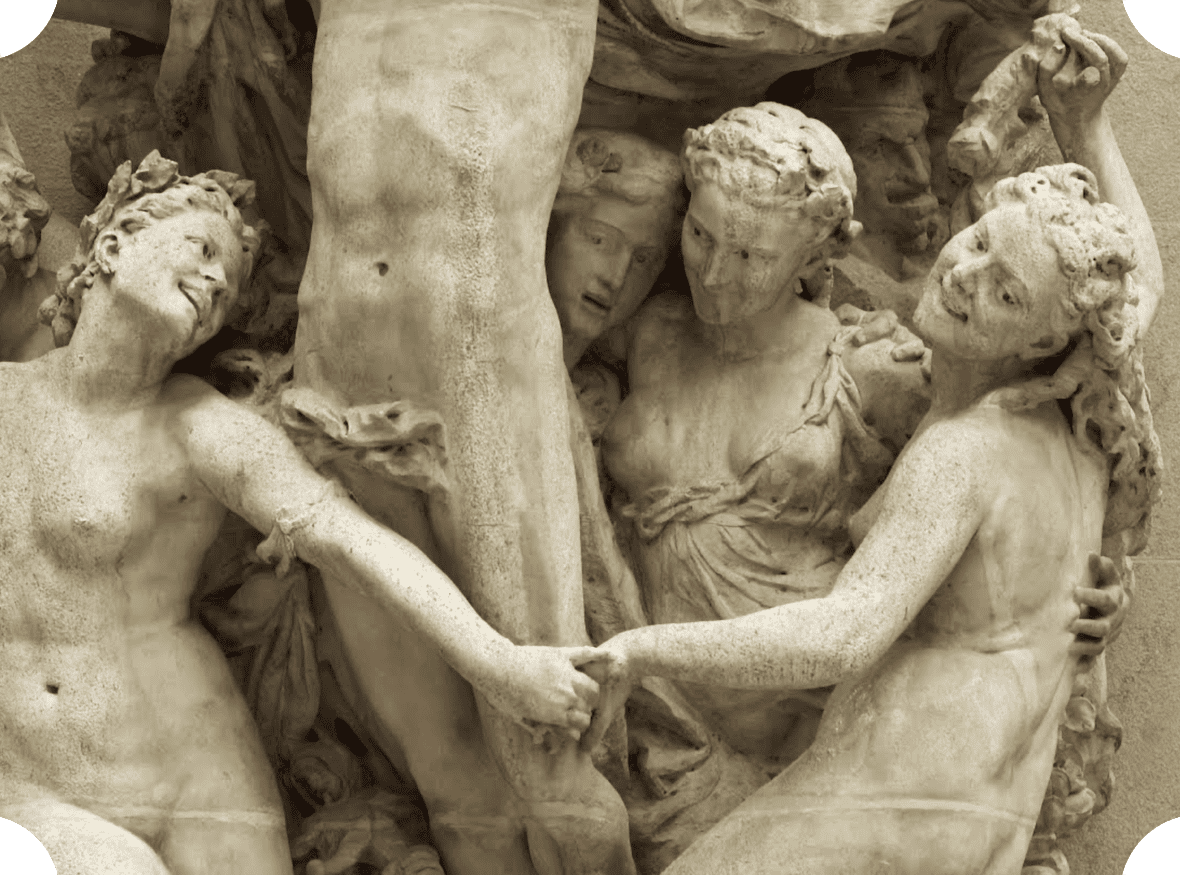

- Jean-Baptiste CARPEAUX, La Danse, 1869, Musée d’Orsay, Paris (Google Arts & Culture).

- Jean-Léon GÉRÔME, Markos Botsaris, 1874, collection particulière.

- 1« HUMOUR, s. m. (Morale) Les Anglais se servent de ce mot pour désigner une plaisanterie originale, peu commune, & d’un tour singulier. » (Denis DIDEROT, « Humour », dans DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Tome 8, 1751/1772, Paris, éd. Le Breton, Durand, Briasson & David, p. 353).

- 2« Mot anglais qui signifie gaieté d’imagination, veine comique. » (LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française, V° Humour).

- 3« HUMOUR. n. m. Mot emprunté de l’anglais. Forme d’ironie à la fois plaisante et sérieuse, sentimentale et satirique, qui paraît appartenir particulièrement à l’esprit anglais. » (Dictionnaire de l’Académie française, 8e éd., V° Humour).

- 4« Étymologie : XVIIIe siècle, houmour. Emprunté de l’anglais humour, de même sens, lui-même emprunté de l’ancien français humeur, au sens de « penchant à la plaisanterie, originalité facétieuse ». » (Ibid., 9e éd., V° Humour).

- 5« Les considérations étymologiques, apanage obstiné des livres sur l’humour, concluent au caractère trompeur d’un mot que l’anglais a emprunté au français pour le lui rendre complètement faussé. Le terme, revenu de la langue anglaise au cours du XVIIIe siècle, n’est autre, comme Voltaire le fait remarquer à l’abbé d’Olivet, qu’ »un ancien mot de notre langue [« humeur »] employé en ce sens [« humour »] dans plusieurs comédies de Corneille [Lettre du 20 mars 1761] ». » (Jean-Marc MOURA, « Poétique comparée de l’humour », dans Alain VAILLANT, Esthétique du rire, 2012, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, coll. Orbis litterarum, pp. 309-325, §3).

- 6« Au reste, les Anglais ne sont point les seuls qui aient eu l’humour en partage. Swift a tiré de très grands secours des œuvres de Rabelais, & de Cyrano de Bergerac. Les mémoires du chevalier de Grammont sont pleins d’humour, & peuvent passer pour un chef-d’œuvre en ce genre ; & même en général cette sorte de plaisanterie paraît plus propre au génie léger & folâtre du Français, qu’à la tournure d’esprit, sérieuse & raisonnée, des Anglais. » (Denis DIDEROT, « Humour », dans DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, Tome 8, op. cit., p. 353).

- 7« Les thèmes et les contextes du rire varient grandement d’une société à l’autre, reflétant le particularisme des mentalités, des habitudes et des angoisses. » (Françoise BARIAUD, La genèse de l’humour chez l’enfant, 1983, Paris, éd. PUF, p. 17).

- 8« Montrer de l’esprit. Faire de l’esprit, courir après l’esprit, chercher à briller en multipliant les bons mots. » (Dictionnaire de l’Académie française, V° Esprit, IV, 5).

- 9Voyez le Manifeste de la notice, §6.

- 10« […] un jeu raffiné avec la langue, ses finesses, ses vertus d’allusion, de double sens […] » (José-Luis DIAZ, « Avoir de l’esprit », L’Année balzacienne, vol. 6, n° 1, 2005, pp. 145-174, spéc. p. 146).

- 11« Probablement sous l’influence des théories anglo-saxonnes qui lui ont donné tout son impact (et d’ailleurs en conformité plus étroite avec son premier sens latin), l’incongruité dans la littérature psychologique désigne le désaccord plus général, la contradiction, la discordance, l’incompatibilité, bref : le non-respect des rapports habituels entre les choses (qu’il s’agisse de mots, d’idées, de représentations d’événements ou d’objets). / Elle signifie la présence simultanée (ou très proche temporellement), dans la situation risible, d’éléments qui sont incompatibles, contradictoires. » (Françoise BARIAUD, La genèse de l’humour chez l’enfant, 1983, Paris, éd. PUF, p. 24).

- 12« […] le don de plaisanter appartient beaucoup plus réellement à l’inspiration, que l’enthousiasme même le plus exalté… » (Mme DE STAËL, « Essai sur les fictions », Zulma et trois nouvelles, 1813, Londres, éd. Colburn, pp. 1-56, spéc. p. 15).

- 13« Le rire seul échappe à notre surveillance. » (Natalie CLIFFORT BARNEY, Pensées d’une amazone, 1921, Paris, éd. Émile-Paul, p. 21).

- 14« L’humour est une façon de se tirer d’embarras sans se tirer d’affaire.» (Louis SCUTENAIRE, Mes inscriptions, 1945, Paris, éd. Gallimard, coll. nrf, p. 167).

- 15« Manière désinvolte de se tirer d’affaire, par un mot d’esprit, une plaisanterie, etc. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Pirouette, Figuré).

- 16« Comme on le sait, le rire est le plus fort des arguments, en France tout au moins. » (Françoise SAGAN, Derrière l’épaule, 1998, Paris, éd. Plon, p. 104).

- 17« Rire n’est pas répondre. » (SAINT AUGUSTIN, Les Confessions, 397-401 ap. J.-C., dans Œuvres complètes, Tome 1, 1864, Bar-le-Duc, éd. Guérin, trad. Poujoulat & Raulx, Livre XI, chap. 12, p. 478).

- 18« Son humeur satirique est sans cesse nourrie / Par le coupable encens de votre flatterie ; / Et son cœur à railler trouverait moins d’appas, / S’il avait observé qu’on ne l’applaudît pas. » (MOLIÈRE, Le Misanthrope, 1666, Paris, Acte II, scène 4, vers 661-664).

- 19« Bah ! il n’y a pas moyen d’avoir de l’esprit sans être un peu méchant ; la malice d’un bon mot est la pointe qui le fait piquer… » (Richard Brinsley SHERIDAN, L’École de la Médisance, 1777, Paris, éd. Dreyfous [1879], trad. Hégésippe Cler, Acte I, scène 2, Lady Sneerwell à Joseph Surface, p. 29).

- 20« […] l’esprit, tout comme la moquerie ou l’ironie, suppose une dimension agonistique [la compétition], une agression par le rire, moins raide et cinglante que l’ironie, plus biaisée que le bon gros comique, moins faussement flegmatique que l’humour. » (José-Luis DIAZ, « Avoir de l’esprit », L’Année balzacienne, vol. 6, n° 1, 2005, pp. 145-174, spéc. p. 146).

- 21« C’est se rendre le complice d’une impertinence, que d’en rire. » (Charles CAHIER, Quelque six mille proverbes et aphorismes usuels, 1856, Paris, éd. Julien & Lanier, proverbe chinois, p. 124, n° 2156).

- 22« Le moqueur est toujours un être superficiel et conséquemment cruel, le drôle ne tient aucun compte de la part qui revient à la Société dans le ridicule dont il rit, car la Nature n’a fait que des bêtes, nous devons les sots à l’État social. » (Honoré DE BALZAC, La Maison Nucingen, 1838, dans Œuvres complètes de H. de Balzac, Tome 11, 1855, Paris, éd. Houssiaux, p. 25).

- 23« Fig. Avoir un rire jaune et, adverbialement, rire jaune, dissimuler sous un rire contraint sa gêne, son dépit, son mécontentement. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Jaune, I, 1, expr.).

- 24« La plaisanterie, pour être inoffensive, exige chez celui qui la fait de l’esprit et surtout du tact, et elle ne doit aussi s’adresser qu’à des gens d’esprit, capables de la comprendre et de ne pas s’en fâcher. » (M. SALVA, Le savoir-vivre pour les jeunes gens, 1898, Paris, éd. Bloud & Barral, p. 159).

- 25« La plaisanterie est amusante quand elle se pratique entre gens d’esprit ; mais elle n’est permise qu’entre amis ou tout au moins entre égaux, sans insistance. » (Mme DE NOGENT, Catéchisme du bon ton et des usages du monde, 1886, Paris, éd. Fetscherin & Chuit, p. 152).

- 26« Car le rire est une fonction essentielle de notre nature. Comment porter la vie, si nous ne pouvons rire, tout au moins parmi nos douleurs ? » (Jules MICHELET, La Sorcière, 1862, Paris, éd. Dentu, coll. Hetzel, Introduction, p. xix).

- 27« Mode de pensée et d’expression caractérisé par la dérision, la raillerie, la légèreté gouailleuse. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Blague, II, 1, Par extension).

- 28« Histoire plaisante, inventée pour amuser ou abuser autrui. » (Ibid., II, 2).

- 29« Farce, tour plaisant ou cruel que l’on joue à quelqu’un pour se divertir à ses dépens. » (Ibid., II, 3).

- 30Citation attribuée au cinéaste français Chris Marker, pseudonyme de Christian Bouche-Villeneuve.

- 31« […] pardon si mon style est un peu diffus et un peu obscur, c’est à force d’érudition et de savoir […] » (George SAND, Lettre à Mme Gondoüin Saint-Agnan, le 3 avr. 1830, à Nohant, dans Correspondance [textes réunis, classés et annotés par Georges Lubin], Tome 1, 1964, Paris, éd. Garnier, coll. Classiques Garnier, pp. 622-623).

- 32« Le rire est un grand médecin. » (George SAND, Lettre à Gustave Flaubert, le 15 mars 1873, à Nohant, dans Correspondance entre George Sand et Gustave Flaubert, 1904, Paris, éd. Calmann-Lévy, p. 362).

- 33« Par-delà ce chevauchement, le rire et le sourire se voient chacun reconnaître des spécificités qui se retrouvent dans les deux types de mimiques où Van Hoof (1972) situe leurs origines phylogénétiques la signification d’affiliation, dans le sourire (d’ailleurs on ne dit pas « rire à quelqu’un », comme « sourire à quelqu’un » qui est invitation à l’échange), et l’aspect décharge, beaucoup plus net dans le rire qui, comme la mimique parente chez les primates, va souvent chez l’homme de pair avec des accomplissements moteurs (jeux de poursuite ou chahuts, par exemple). » (Françoise BARIAUD, La genèse de l’humour chez l’enfant, 1983, Paris, éd. PUF, pp. 14-15).

- 34« Nous vivons dans une société d’où le rire disparaît, ou est relégué dans des zones plus ou moins honteuses. Il n’en allait pas de même à la Renaissance. » (Alain PONS, « Présentation », dans Baldassare CASTIGLIONE, Le Livre du courtisan, 1528, Paris, éd. Garnier-Flammarion [2015], pp. xv-xvi, spéc. p. xxvii).

- 35« Rire de tout ce qui se fait ou se dit est d’un sot ; ne rire de rien est d’un stupide. Rire d’un mot ou d’un acte obscène marque un naturel vicieux. L’éclat de rire, ce rire immodéré qui secoue tout le corps et que les Grecs appelaient pour cela le secoueur, n’est bienséant à aucun âge, encore moins à l’enfance. Il y en a qui en riant semblent hennir, c’est indécent. Nous en dirons autant de ceux qui rient en ouvrant horriblement la bouche, en se plissant les joues et en découvrant toute la mâchoire : c’est le rire d’un chien ou le rire sardonique. Le visage doit exprimer l’hilarité sans subir de déformation ni marquer un naturel corrompu. » (ÉRASME, La Civilité puérile, 1530, Paris, éd. Liseux [1877], p. 23).

- 36« Il est des personnes qui, ayant lâché un bon mot, semblent mendier l’approbation de ceux qui les entendent, par un ris [un rire] affecté : c’est le vice d’un sot et d’un demi-savant. » (ANONYME, Petite civilité chrétienne ou Règles de la bienséance, 1834, Paris, éd. Hachette, Didot & Dupont, p. 44).

- 37« J’ai, Messieurs, grande crainte des personnes qui ne savent pas rire. J’ai toujours aimé ces fou-rires qui montrent l’âme grande ouverte. Je ferme les yeux. J’entends des fou-rires. Un arbre secoué par le rire lâche ses fruits et ses oiseaux. » (Jean COCTEAU, Discours de réception à l’Académie Française, à Paris, le 20 octobre 1955).

- 38« Rire avec des éclats immodérés est la marque la plus intime d’une mauvaise éducation. Ce rire extravagant, qui n’appartient qu’à la dernière classe de la société, est un assortiment de grimaces, de sons inarticulés, une convulsion générale et ridicule qui réprouve le bon goût. Un homme bien né sourit plus qu’il ne rit ; et quand l’empire du rire le domine, il s’y soumet avec modération, et dans les circonstances où la gaité de la conversation ou d’un bon mot le force et l’entraîne. » (Abel GOUJON, Manuel de l’homme du bon ton ou Cérémonial de la bonne société, 1821, Paris, éd. Audin & Parmantier, p. 67).

- 39« Sage qui éclate de rire sera pris pour un sot. » (Charles CAHIER, Quelque six mille proverbes et aphorismes usuels, 1856, Paris, éd. Julien & Lanier, proverbe arabe, p. 148, n° 2443).

- 40« Rire seul et sans cause apparente est attribué par ceux qui vous voient à la sottise ou à la folie. Cela peut arriver pourtant ; la politesse ordonne alors qu’on déclare le sujet de son hilarité ; dans le cas où l’on ne pourrait le faire, il faut imaginer quelque prétexte, de peur que quelqu’un des assistants ne croie qu’on riait de lui. » (ÉRASME, La Civilité puérile, 1530, Paris, éd. Liseux [1877], p. 25).

- 41« Dans la vie quotidienne, et même lorsqu’il n’est pas partagé, l’humour (la création d’humour, le produit d’humour, la réaction d’humour) est socialement reconnu comme tel, dans un consensus facilement réalisé. Il détient des caractéristiques qui, même si elles ne sont pas parfaitement explicitables, font de sa rencontre une expérience distincte de toute autre. » (Françoise BARIAUD, La genèse de l’humour chez l’enfant, 1983, Paris, éd. PUF, p. 19).

- 42« Car l’humour rapproche. Il ne divise pas, il réunit. Le rire est une complicité, une communion. Il se partage comme un coup de foudre, sans qu’une analyse rationnelle soit nécessaire, par le miracle inexplicable des « atomes crochus ». » (Laure HILLERIN, Proust pour rire. Bréviaire jubilatoire de À la recherche du temps perdu, 2016, Paris, éd. Flammarion, p. 15).

- 43« Freud, on le sait, distingue trois actants dans le mot d’esprit : l’auteur du trait d’esprit ; sa cible, absente ou présente ; et le récepteur du mot d’esprit, le bon entendeur complice, requis d’acquiescer à la prouesse spirituelle par un sourire, et avec lequel l’auteur du mot d’esprit signe un pacte de complicité et de séduction […] » (José-Luis DIAZ, « Avoir de l’esprit », L’Année balzacienne, vol. 6, n° 1, 2005, pp. 145-174, spéc. p. 157).

- 44« Le texte d’humour présente une posture d’énonciation caractéristique instituant un risible — l’élément dont on rit — en même temps qu’un certain rapport à celui-ci, posture supposant partenaire, médiation, intentionnalité. » (Jean-Marc MOURA, « Poétique comparée de l’humour », dans Alain VAILLANT, Esthétique du rire, 2012, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, coll. Orbis litterarum, pp. 309-325, §35).

- 45« La vis comica, la force comique, opère un effet de décentrement, de distanciation qui fait surgir la conscience réflexive. La puissance de l’humour nous permet d’attraper l’absurdité du réel, ainsi que notre propre insuffisance et manque. » (Cynthia FLEURY, « Être courageux, c’est parfois endurer, parfois rompre », entretien avec Juliette Cerf, Télérama [en ligne], 30 août 2015).

- 46« L’humour souvent combine deux idées qui ordinairement ne sont pas reliées entre elles, joue sur deux sens d’un terme qui s’utilisent habituellement en des contextes différents, remplace un mot par un autre aux sonorités identiques, assemble des spectacles ou des sons en juxtaposition inattendue : il illustre l’impossible, le non-conventionnel, l’illogique, l’absurde. De prime abord, il surprend. » (Françoise BARIAUD, La genèse de l’humour chez l’enfant, 1983, Paris, éd. PUF, p. 25).

- 47« La critique est un exercice méthodique du discernement. » (Joseph JOUBERT, Pensées, essais, maximes et correspondance, Tome 2, 1850, Paris, éd. Le Normant, p. 128).

- 48« Au reste sa drôlerie, qui lui est restée toute sa vie, n’était pas de la gaieté, mais une forme d’intelligence. Jeanne voyait les choses bien en face, sans idées toutes faites ; elle les remarquait ; et, avec une sorte de recul, elle en enregistrait les contradictions ou les bizarreries. » (Jacqueline DE ROMILLY, Jeanne, 2011, Paris, éd. de Fallois, pp. 55–56).

- 49« Badin, quand on laisse de côté le sens ancien, qui le rapproche de badaud, signifie celui qui, se plaisant aux choses légères, y met ou de l’esprit ou de la grâce. L’enjoué met de la gaieté aux choses qu’il dit. Le folâtre se livre à de petites folies qui ont leur charme, si la circonstance s’y prête, mais qui dépassent et le badinage et l’enjouement. » (LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française, V° Badin, Synonyme).

- 50« Anne, que je connais mieux que tout autre enfant, disait à 2 ans 6 mois : « Tu me fais rire ! « , pour signifier qu’elle percevait le non-sérieux de certaines situations. Réaction d’humour ? Oui, si les stimulus en question avaient avec « l’humoristique » davantage en commun que leur seul côté ludique. Comme cette plaisanterie de Noël, sur mimique grave : « Tu as mis tes chaussures sous le sapin ?… Et maman ?… Et papa ?… Et Jaffa (la chienne) ?… » Réponse immédiate : oui aux premières questions, non à la dernière, suivi de rire et de l’exclamation « Tu me fais rire ! ». Il semble bien qu’il y ait là quelque chose d’assimilable à une réaction d’humour. » (Françoise BARIAUD, La genèse de l’humour chez l’enfant, 1983, Paris, éd. PUF, p. 20).

- 51« […] la plaisanterie est un bonheur d’expression ou d’aperçus, dont il est impossible de calculer le retour… » (Mme DE STAËL, « Essai sur les fictions », Zulma et trois nouvelles, 1813, Londres, éd. Colburn, pp. 1-56, spéc. p. 14).

- 52« Il est bien de raconter une chose plaisante et folâtre d’un air grave et sérieux. L’opposition qui règne entre la chose et l’air du visage la rend plus piquante encore. » (Abel GOUJON, Manuel de l’homme du bon ton ou Cérémonial de la bonne société, 1821, Paris, éd. Audin & Parmantier, p. 80).

- 53« Écart dans l’espace ou dans le temps. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Décalage, 2).

- 54« Il n’y a rien de commun qui, exprimé d’une manière bizarre, ne paraisse humoristique. » (GŒTHE, Maximes et Réflexions, 1833, Paris, éd. Brockhaus & Avenarius [1842], p. 37).

- 55Henri BERGSON, Le rire. Essai sur la signification du comique, 1900, Paris, éd. Félix Alcan, p. 39.

- 56« S’agissant des faits reprochés à la prévenue [la directrice] à l’égard de l’une de ses secrétaires […], les juges retiennent que [la directrice] ne conteste pas avoir pu dire, selon elle sur le ton de la plaisanterie, en raison de fautes d’orthographe faites par la plaignante [la secrétaire] qu’elle devrait s’acheter un « Bescherelle » et « faire de la grammaire avec ses enfants » ; qu’ils en déduisent que de tels propos, tenus dans le cadre d’une relation de travail, sont de nature à rabaisser la personne adulte […] » (Cour de cassation, Chambre criminelle, arrêt du 25 juin 2024, pourvoi n° 23-83.613).

- 57« […] et comment néanmoins peut il y avoir de la grâce et du charme en société, si l’on n’y permet pas cette douce moquerie qui délasse l’esprit et donne à la bienveillance elle-même une façon piquante de s’exprimer ? » (Mme DE STAËL, De l’Allemagne, Tome 1, 1810, Paris, éd. Nicolle, p. 97).

- 58« Pour comprendre le rire, il faut le replacer dans son milieu naturel, qui est la société. Il faut surtout en déterminer la fonction utile, qui est une fonction sociale. Telle sera, disons-le dès maintenant, l’idée directrice de toutes nos recherches. Le rire doit répondre à certaines exigences de la vie en commun. Le rire doit avoir une signification sociale. » (BERGSON, Le rire. Essai sur la signification du comique, 1900, Paris, éd. Félix Alcan, p. 8).

- 59« Un texte comique suppose en effet l’interaction de trois instances, selon une structure triangulaire (revenant fréquemment dans l’analyse du mot d’esprit, de l’ironie et de l’humour) : le rieur — « l’ethos » —, le lecteur ou public qu’il vise (lecteur, public impliqué) et le risible, l’élément provoquant le rire. » (Jean-Marc MOURA, « Poétique comparée de l’humour », dans Alain VAILLANT, Esthétique du rire, 2012, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, coll. Orbis litterarum, pp. 309-325, §35).

- 60« Je commence par te dire que, puisque tu n’es pas enrhumé, tout va bien pour moi. Aie soin de ta petite personne comme j’ai soin de la mienne, puisqu’il ne s’agit pas de nous regarder comme de simples mortels, mais comme de très précieux voyageurs allant à la découverte de la Méditerranée. » (George SAND, Lettre à Maurice Sand, le 24 fév. 1855, à Nohant, dans Correspondance. 1812-1876, Tome 4, 1883/1884, Paris, éd. Calmann Lévy, p. 42).

- 61« Le risible consiste en toute déviation par rapport à une norme (implicite ou non) […] » (Jean-Marc MOURA, « Poétique comparée de l’humour », dans Alain VAILLANT, Esthétique du rire, 2012, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, coll. Orbis litterarum, pp. 309-325, §37).

- 62« Le lieu donc et pour ainsi dire la source d’où naissent les ridicules, consiste en une certaine difformité ; car on rit seulement des choses qui ont en elles-mêmes quelque incongruité et qui semblent être mauvaises, sans pourtant l’être. Je ne sais pas l’exprimer autrement ; mais si vous y réfléchissez, vous verrez que presque toujours ce dont on rit est une chose qui ne convient pas, et qui pourtant n’est pas mauvaise en soi. » (Baldassare CASTIGLIONE, Le Livre du courtisan, 1528, Paris, éd. Garnier-Flammarion [2015], trad. Alain Pons, Livre II, chap. 66, p. 167).

- 63« L’incongru semble se placer quelque part à l’extrême de cette propriété plus générale : tout incongru est inattendu. Mais tout inattendu n’est pas forcément incongru, car l’inattendu contient le « non attendu », en plus de « l’autrement attendu » […] » (Françoise BARIAUD, La genèse de l’humour chez l’enfant, 1983, Paris, éd. PUF, p. 25).

- 64« Affectation d’impudence, de mépris des règles morales et sociales. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Cynisme, 2).

- 65Ibid., 8e éd., V° Ironie.

- 66Ibid., 9e éd., V° Ironie, 1.

- 67« Proprement, ignorance simulée, afin de faire ressortir l’ignorance réelle de celui contre qui on discute […] » (LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française, V° Ironie, 1).

- 68« […] raillerie particulière par laquelle on dit le contraire de ce que l’on veut faire entendre. » (Ibid., 2).

- 69« Un journaliste ne doit employer l’ironie que lorsqu’il rend compte d’un ouvrage, ou ridicule, ou répréhensible sous le rapport de la morale. Tout ouvrage estimable par les principes et le style, mérite au moins l’honneur d’une critique sérieuse. » (Mme DE GENLIS, Dictionnaire critique et raisonné des étiquettes de la cour, Tome 1, 1818, Paris, éd. Mongie, V° Ironie, p. 292).

- 70George Sand, Lettre à Maurice Sand, le 22 sept. 1869, à Paris, dans Correspondance. 1812-1876, Tome 5, 1883/1884, Paris, éd. Calmann Lévy, p. 322.

- 71« Et le rire est la marque du jeu. On rit beaucoup dans le Courtisan, et le dialogue est ponctué de façon presque mécanique par les rires. Si parfois on ne rit pas, c’est que quelqu’un a enfreint la règle. » (Alain PONS, « Présentation », dans Baldassare CASTIGLIONE, Le Livre du courtisan, 1528, Paris, éd. Garnier-Flammarion [2015], pp. xv-xvi, spéc. pp. xv-xvi).

- 72« Risible se définit comme « ce qui prête à rire ». Mais on ne dit pas du chatouillement qu’il est risible ; pas plus qu’on ne le dit des petits riens qui, en certaines conditions de tension de l’organisme, suscitent ce rire à la limite sans objet véritable qu’est le fou-rire, ou rire nerveux. La qualité de risible réfère à des caractéristiques intrinsèques de la situation […] » (Françoise BARIAUD, La genèse de l’humour chez l’enfant, 1983, Paris, éd. PUF, p. 15).

- 73« D’un côté, comme le remarquait [le linguiste Joseph] Vendryès, un mot ne saurait se présenter toujours avec tous ses sens à la fois sans faire du discours un jeu de mots continué ; de l’autre, si tous les sens qu’un mot peut revêtir étaient parfaitement indépendants du sens fondamental, tous les jeux de mots deviendraient impossibles. » (Pierre BOURDIEU, « Le sens pratique », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 2, n° 1, fév. 1976, pp. 43-86, spéc. p. 59).

- 74JAUCOURT, « Jeu de mots (Grammaire) », dans DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, Tome 8, op. cit., p. 535.

- 75« Le rire ou le sourire, comportement émotionnel, répond à ce conflit de cognitions ; un conflit entre ce qu’on attendait et ce qu’on rencontre effectivement, autrement dit entre les référents dont on dispose et le percept actuel qui ne leur correspond pas. Une « violation des expectatives ». » (Françoise BARIAUD, La genèse de l’humour chez l’enfant, 1983, Paris, éd. PUF, p. 25).

- 76« Mais on ne permet jamais les jeux de mots dans le sublime, dans les ouvrages graves & sérieux, dans les oraisons funèbres, & dans les discours oratoires. » (JAUCOURT, « Jeu de mots (Grammaire) », dans DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, Tome 8, op. cit., p. 535).

- 77« La blague, c’est comme la caricature, elle déforme les proportions et fait perdre les notions du juste et du beau. C’est assez je pense, pour la proscrire au moins comme habitude. » (M. SALVA, Le savoir-vivre pour les jeunes gens, 1898, Paris, éd. Bloud & Barral, p. 61).

- 78« Les jeux de mots, quand ils sont spirituels, se placent à merveille dans les cris de guerre, les devises & les symboles. Ils peuvent encore avoir lieu, lorsqu’ils sont délicats, dans la conversation, les lettres, les épigrammes, les madrigaux, les impromptus, & autres petites pièces de ce genre. » (JAUCOURT, « Jeu de mots (Grammaire) », dans DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, Tome 8, op. cit., p. 535).

- 79« Je parlais, je parlais, profitant de ma félicité physique et de ma dualité passagère pour jeter hors de moi toutes les faciles drôleries qu’à jeun je retiens par paresse et par pudeur… » (COLETTE, La Retraite sentimentale, 1907, Paris, éd. Mercure de France, p. 195).

- 80« L’homme adulte se souvient du grand sérieux avec lequel il s’adonnait à ses jeux d’enfant, et il en vient à comparer ses occupations soi-disant graves à ces jeux infantiles : il s’affranchit alors de l’oppression par trop lourde de la vie et il conquiert la jouissance supérieure de l’humour. » (Sigmund FREUD, « La création littéraire et le rêve éveillé », 1908, dans Essais de psychanalyse appliquée, 1933, Paris, éd. Gallimard, coll. Nrf, trad. Mmes Marty & Bonaparte, pp. 69-81, spéc. p. 71).

- 81« Comment vivre sans humour ? Il arrondit les angles, met de l’huile dans les rouages, abolit les barrières entre les gens, désamorce les conflits, fait sauter les verrous de nos prisons intérieures. Rire est une question de survie. Rire de tout, et avant tout rire de soi-même, c’est encore la meilleure façon de ne pas se laisser gouverner par son ego, de vivre pleinement au présent sans se laisser envahir par le regret du passé et l’angoisse du futur. Le contraire de la peur, c’est l’amour. Et l’humour est une forme d’amour. » (Laure HILLERIN, Proust pour rire. Bréviaire jubilatoire de À la recherche du temps perdu, 2016, Paris, éd. Flammarion, p. 15).

- 82« Humour : pudeur, jeu d’esprit. C’est la propreté morale et quotidienne de l’esprit. Je me fais une haute idée morale et littéraire de l’humour. / L’imagination égare. La sensibilité affadit. / L’humour, c’est, en somme, la raison. L’homme régularisé. » (Jules RENARD, Journal (1887-1910), 1925, Paris, éd. Gallimard [1960], coll. Bibliothèque de la Pléiade, 23 février 1910, p. 1266).

- 83« Le rire a en particulier une fonction, il signifie l’accueil ou l’exclusion par un groupe donné, ici par le groupe des courtisans. Il est lié à la notion de jeu, et comme les jeux, il a ses codes à ne pas enfreindre. Il manifeste que l’on ne se prend pas trop au sérieux, que l’on n’est pas affecté ou ennuyeux. » (Alain PONS, « Présentation », dans Baldassare CASTIGLIONE, Le Livre du courtisan, 1528, Paris, éd. Garnier-Flammarion [2015], pp. xv-xvi, spéc. pp. xxvii-xxviii).

- 84« Il y a un signe certain qui permet de distinguer un fanatique : son imperméabilité rébarbative à l’humour. » (Albert BRIE, Le mot du silencieux, 1978, Paris, éd. Fides, p. 64).

- 85« On peut faire très sérieusement ce qui vous amuse, les enfants nous le prouvent tous les jours… Exactement comme on peut faire avec bonne humeur ce qui vous ennuie… » (Georges BERNANOS, Dialogues des Carmélites, 1949, Paris, éd. du Seuil [non daté], coll. Les Cahiers du Rhône, p. 50).

- 86« Il faut traiter légèrement les grandes affaires et les choses d’importance, et sérieusement les plus frivoles et les plus inutiles. Cette méthode a l’avantage que les esprits ordinaires ne peuvent s’en servir. » (TALLEYRAND, La confession de Talleyrand. 1754-1838, 1891, Paris, éd. Sauvaitre, p. 14).

- 87« Qu’est-ce que l’humour ? / C’est une conception ironique de la vie, c’est ne pas se prendre au sérieux, c’est ce que l’on appelait autrefois « être pince sans rire », c’est la réflexion amusante et inopinée qui jaillit dans la conversation, c’est l’antiphrase, c’est sourire gentiment des autres, mais c’est surtout se moquer de soi-même (peut-être pour éviter que des voisins ne le fassent), c’est être malicieux sans être méchant, faire semblant d’être sot pour tromper l’adversaire, cacher sa finesse sous une apparente lenteur, se dénigrer soi-même pour que d’autres vous complimentent. » (Robert COLLE, L’humour en Aunis et Saintonge, 1978, La Rochelle, éd. La Rupella, p. 11).

- 88« Il est des gens de qui l’esprit guindé, / Sous un front jamais déridé, / Ne souffre, n’approuve et n’estime / Que le pompeux et le sublime ; / Pour moi, j’ose poser en fait / Qu’en de certains moments l’esprit le plus parfait / Peut aimer sans rougir jusqu’aux Marionnettes ; / Et qu’il est des temps et des lieux / Où le grave et le sérieux / Ne valent pas d’agréables sornettes. » (Charles PERRAULT, Peau d’âne, 2de éd., 1694, Paris, éd. Coignard, Prologue, p. 3).

- 89Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Ironie, 2, Figuré.