— Le règne végétal

1. Comparée au règne animal (dont le genre humain n’est jamais qu’une branche), la vie végétale est singulière. Fragile, frêle, fugace, elle se montre aussi plantureuse, luxuriante, chamarrée. L’essence des plantes (1) se saisit dans une combinaison de paramètres — une énergie propre (2), une capacité de riposte (3), également une posture (4) — dans laquelle on devine les manifestations d’une forme supérieure d’esprit : l’âme des plantes1« Les Physiciens ont toujours été peu d’accord sur le lieu où réside l’âme des plantes ; les uns la placent dans la plante, ou dans la graine avant d’être semée ; les autres dans les pépins ou dans le noyau des fruits. » (Antoine Joseph Dezallier d’Argenville, « Âme des Plantes (Jardinage) », dans Diderot et D’Alembert (dir.), L’Encyclopédie, Tome 1, op. cit., p. 353, col. 2). (5). On ne se lasse pas, en effet, d’admirer l’infinie déclinaison de l’existence végétale : le piquant des cactus, l’élévation des bambous et l’alignement des peupliers, les racines des mandragores, les cabosses des cacaoyers et la corne d’abondance des trompettes de la mort, encore la fleur du lotus et le piquant du piment, la joliesse des reines-claudes, la molesse de la figue trop mûre et la rougeur des cerises de caféiers… Et puis la profusion des mirabelles et l’étalement des azalées, la rondeur des citrouilles et la lourdeur des pivoines, également les pétales blancs des marguerites et le parasol du dragonnier de Socotra, les tiges de la ciboulette, les gousses des albizzias et, bien sûr, tous les paysages champêtres : « le bleu du lin, le jaune du colza et le rouge des coquelicots surnageant parmi les blés« 2L. G., Correspondance privée de l’autrice, 5 juin 2016..

1. L’essence des plantes

— La vie végétale

2. Ce qui frappe au premier regard, c’est l’immobilité. Les hommes ont peine à croire que la vie se cache dans ce qui ne se meut pas, dans ce qui ne semble rien exprimer, comme si la discrétion n’était pas digne d’intérêt. Quand les arbres divaguent et chancèlent, c’est à bas bruit… Ainsi les humains sont-ils naturellement portés à la connaissance des animaux, qui leur ressemblent comme deux gouttes d’eau. Mais celle des végétaux, longtemps embryonnaire, reste toujours à la traîne. Des classifications et dénombrements existent évidemment, qui embrassent l’incroyable variété du règne végétal : d’un côté les algues, de l’autre les plantes terrestres qui comprennent les mousses, les fougères, les gymnospermes (les conifères) et les angiospermes (les plantes à fleurs).

— La vigueur végétale

3. Éloignée des modes d’existence animale, la vie végétale se distingue par ses connotations artistiques et minérales, presque immortelles. Les arbres, semblables aux sculptures d’une haute intelligence, survivent aux hommes. Des racines à la cime, du cœur à l’écorce, une ardeur presque décharnée les fait rocs3« Et les arbres ont-ils toujours, / Ce grand besoin de feuilles de ramilles, / Et tant de silence aux racines ? » (Jules SUPERVIELLE, « Donnez-moi des nouvelles du monde », Le forçat innocent, 1930, Éd. Gallimard).. Nécessairement périssables, ce sont aussi des passagers de La vie sur Terre… Mais ils donnent à voir une fermeté et une vitalité que les joueurs — inconstants par nature et si menus dans le monde — leur envient. La dormance des graines et des bourgeons puis leur levée, le soutien des tissus morts par les parties vivantes montrent que la mort et la vie végétales sont intimement mêlées. Certains végétaux atteignent d’ailleurs des records de longévité qui confinent, pour l’être humain, à l’immortalité.

— La longévité végétale

4. Les chênes centenaires sont relativement courants. Mais ce sont des bambins à côté du Shajarat al-Hayah (l’arbre de vie), un Prosopis cineraria poussant dans le désert du Bahreïn depuis 400 ans ou du Major Oak (le chêne majeur), un chêne pédonculé ayant servi de repère à Robin des Bois dans la forêt de Sherwood. De l’autre côté de la Manche, le Chêne-chapelle d’Allouville (1 200 ans) a assisté, sans état d’âme, au défilé des troupes de Guillaume le Conquérant. Au Mexique, l’Arbre de Tule, un cyprès de Montezuma, se dresse depuis 1 500 ans. Contemporain de la naissance du Christ, le Général Sherman, un monumental séquoia, trône fièrement dans un parc californien. En Namibie, les Welwitschia mirabilis (des plantes ressemblant à des tas d’épluchures géants) vivent 2 500 ans. Mais ils sont battus par les Azorella compacta d’Amérique du Sud, sortes de gros amas de mousse qui vivent 3 000 ans. Les États-Unis abritent des pins multimillénaires : le pin Bristlecone surnommé Mathusalem aurait plus de 4 800 ans et le pin Prometheus, abattu par erreur en 1964, avait 4 844 ans. Le Japon possède, pour sa part, le plus ancien exemplaire de cèdre, un Cryptomeria japonica de 7 200 ans. Le plus vieil arbre clonal se trouve en Suède : cet épicéa commun, baptisé Old Tjikko, est âgé de 9 550 années4Andréa Haug, « Le top 12 des végétaux les plus âgés du monde », Futura Sciences [en ligne], 24 mars 2015.. Une remarquable constance qui ignore l’agitation des hommes…

2. L’énergie des plantes

— Le minimalisme

5. Pour survivre dans des milieux extrêmes sur des temps très longs, les plantes ont un secret : un mode d’existence minimaliste, basé sur l’énergie solaire. Comme tous les êtres vivants, les végétaux absorbent de l’oxygène et expulsent du gaz carbonique. Mais ils font également l’inverse : c’est la photosynthèse.

— La photosynthèse

6. Le sujet est bien connu mais il mérite qu’on s’y arrête. Car les plantes sont plus que le produit des sols : elles modifient l’atmosphère et façonnent La vie sur Terre. Permettant la transformation de la Terre en planète respirable, ce processus — également dénommé assimilation chlorophyllienne — consiste à transformer la matière en utilisant la lumière du Soleil. De ce fait, les plantes sont dites autotrophes (par opposition aux êtres hétérotrophes) : elles fabriquent leur propre matière organique à partir d’éléments minéraux. Autrement dit, elles se nourrissent seules et constituent, par conséquent, le premier échelon de nombreuses chaînes alimentaires. D’où l’importance des forêts pour la vie animale en général et l’existence humaine en particulier.

7. Plus précisément, la photosynthèse vise à créer de l’énergie glucidique à partir d’eau et de gaz. Grâce à la chlorophylle (un pigment vert), les plantes captent l’énergie solaire qui leur permet de transformer en molécules de sucre l’eau et le gaz carbonique puisée dans le sol ou capté dans l’atmosphère. Or cette opération produit un déchet, qui s’avère une source de vie : l’oxygène. Elle se déroule en deux phases : captation de la lumière solaire (phase lumineuse) et synthétisation de la matière (phase obscure). Un résumé de l’opération s’impose. Sachant que CO2 symbolise le dioxyde de carbone, que H2O représente l’eau, que C6H12O6 est la formule du glucose (le sucre) et que O2 est celle du dioxygène (l’oxygène), la photosynthèse tient dans la formule suivante : 6 CO2 + 6 H2O + lumière => C6H12O6 + 6 O2.

3. La riposte des plantes

— Les plantes carnivores

8. Les végétaux vivent quasiment d’amour et d’eau fraîche. Ils puisent leurs ressources dans l’eau, l’air et la terre. Ce régime, qui leur fait la taille si fine et l’allure gracile, leur convient parfaitement. Mais il arrive que certains d’entre eux poussent dans des milieux pauvres en sels minéraux. Ils doivent alors prendre des compléments alimentaires naturels, riches en phosphore et en azote : des insectes, des acariens ou d’autres petits animaux. Les plantes carnivores ont développé des stratégies pour attirer, capter et digérer leurs proies. Ainsi ont-elles mis au point de nombreux pièges, passifs ou actifs, qui sont généralement des feuilles modifiées. Voyez notamment les mâchoires de la dionée attrape-mouche, les mucilages des droséras, les outres des utriculaires, le piège à glu des grassettes, le piège à urne des sarracénies ou encore le piège à nasse des Genlisea.

— Les plantes vénéneuses

9. Les plantes ont également développé un mode de défense : il ne s’agit plus de capturer pour se nourrir mais bien d’empoisonner pour préserver son espèce. C’est la tactique des végétaux vénéneux. Certaines plantes sont en effet toxiques pour les animaux, dont l’homme. Mais un même poison ne sera pas fatal à toutes les espèces, l’objectif étant d’assurer un certain équilibre au sein d’un écosystème5« Par le biais notamment de leurs racines, qui occupent généralement deux fois plus d’espace que le feuillage, et du réseau fongique qui leur est associé, tous [les végétaux] sont reliés entre eux. Véritables signaux chimiques, les molécules qu’ils échangent transmettent des minéraux et des informations leur permettant de se défendre contre des agressions, par exemple des parasites, ou de favoriser la croissance des jeunes arbres. » (Le murmure de la forêt. Quand les arbres parlent, film documentaire, Allemagne, 2019, Arte, réal. Freddie Röckenhaus et Petra Höfer)..

10. Par exemple, l’acacia empoisonne les antilopes trop gourmandes en produisant du tanin au moment critique. Plus fort, il émet un gaz pour prévenir les autres acacias qu’ils doivent s’y mettre aussi. Dans le même ordre d’idée, les oiseaux ou les chevaux sont peu sensibles à la ciguë qui, en revanche, est très toxique pour les philosophes — Socrate qui fut condamné à mort à Athènes en 399 av. J.-C. dut, selon la coutume, boire la ciguë6« […] la convention qui fonde les mots n’est qu’une pure affaire d’entente entre les vivants, lesquels ne s’entendent pas ou, pis, s’entendent sur des horreurs, comme le suicide forcé de Socrate à la cigüe, voté par l’assemblée des citoyens de la république d’Athènes. » (Clarisse HERRENSCHMIDT, Les trois écritures, op. cit., p. 60).. Sachez d’ailleurs que certains poisons se cachent dans des végétaux familiers : les pépins de pommes, également les feuilles et noyaux des cerises, pêches ou prunes, la noix de muscade, les feuilles et tiges des tomates, les fleurs et germes des pommes de terre, le muguet, etc. Certaines plantes vénéneuses sont ainsi utilisées à des fins psychotropes, tels que les champignons hallucinogènes. Comme quoi, à quelque chose, malheur est bon.

4. La posture des plantes

— Le gravitropisme

11. Les techniques végétales évoquées jusqu’à présent vous sont probablement familières. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les plantes poussent droit, y compris sur un sol incliné ? La réponse tient en un mot : le gravitropisme. S’agissant de la pousse de la tige ou du tronc, on parle de gravitropisme négatif ; s’y oppose le gravitropisme positif, qui concerne les racines.

12. Ce phénomène donne aux plantes la capacité de ressentir la gravité et d’en tenir compte dans leur processus de croissance afin de pouvoir pousser droit ou, sur un sol incliné, de rectifier leur position. Curieusement, en apesanteur, les plantes poussent quasiment de la même façon que sur Terre. Il faut donc qu’un autre mécanisme entre en jeu. C’est le contrôle postural.

— Le contrôle postural

13. Les végétaux connaissent leur forme et leur courbure, et les retouchent constamment. C’est que les plantes ne sont pas immobiles : elles effectuent des mouvements d’une infinie lenteur, imperceptibles à l’œil humain, mais bien réels cependant. « L’arbre « se ressent lui-même », il corrige sa posture et adapte sa corpulence ! [Il] se contorsionne lentement en se courbant par la base et en se décourbant par le haut, tel un tai-chi à la recherche de son équilibre ! »7Catherine LENNE, « Comment les arbres poussent-ils droit ? », Des fleurs à notre porte [en ligne]. En fait, les plantes sont dotées d’une boussole intérieure comparable à l’oreille interne des joueurs. C’est ce qui leur donne ce port de tête irréprochable dans tous types de milieux.

5. L’esprit des plantes

— Les dons des plantes

14. À l’œil nu, les végétaux semblent doués « d’une sensibilité et d’une mobilité extrêmement discrètes»8LAROUSSE, Dictionnaire de français en ligne, V° Végétal.. Mais ils ont su déployer de remarquables stratégies d’adaptation et nombre d’entre eux possèdent des talents cachés.

15. Clouées au sol, les plantes savent communiquer avec leurs congénères et utiliser les animaux pour leur reproduction ou leur nutrition. En outre, elles se meuvent perpétuellement pour conserver leur équilibre. Le mimosa pudique replie ses feuilles au moindre contact : le vent, la pluie ou l’effleurement d’un doigt humain. C’est, en botanique, la manifestation de la thigmonastie, ici défensive : on l’avait vue offensive chez la dionée attrape-mouche. Plus poétique, le Desmodium gerans accomplit des mouvements lorsqu’il perçoit des stimulations sonores : mettez-lui de la musique, il se met à danser. Et n’hésitez pas à renouveler l’opération car l’entraînement lui est profitable : avec le temps, ses mouvements sont de plus en plus nets, ce qui atteste d’une étonnante capacité de mémorisation. Autre don : le petit pois, le haricot ou la vigne sont d’excellents grimpeurs ; ils enroulent leurs vrilles ou tiges volubiles autour de supports pour prendre appui. Sensations et souvenirs, analyse, adaptation et communication : peu à peu, la neurobiologie végétale met en évidence l’intelligence des plantes.

— L’intelligence des plantes

16. Les végétaux ne connaissent pas la locomotion, ils ne vivent pas l’existence espiègle et volage des oiseaux, mais ils influencent le comportement des végétaux et animaux alentour. Ce ne sont pas les plantes qui sont passives mais bien les hommes qui ne sont pas sensibles à leur danse, à leur grâce. Ils auraient pourtant des leçons à en tirer : la légèreté du mimosa, la majesté du chêne, la persévérance du séquoia, la sérénité de l’aubépine, la résilience du roseau9« Je plie, et ne romps pas. » (Jean DE LA FONTAINE, « Le chêne et le roseau », Fables, 1668).… Chaque arbre, chaque pousse, chaque fleur possède en elle un concentré de sainteté10« Il y a quelque chose de sacré dans tout être qui ne sait pas qu’il existe, dans toute forme de vie indemne de conscience. Celui qui n’a jamais envié le végétal est passé à côté du drame humain. » (CIORAN, La chute dans le temps, 1964, Éd. Gallimard)., qui mérite qu’on l’estime et qu’on la protège11« J’ai fondé la Société protectrice des végétaux. Nous sommes en train de poser des matelas sous les arbres pour amortir la chute des feuilles. » (Alphonse ALLAIS, Pensées, textes et anecdotes, 2000, Paris, Le cherche midi éditeur, p. 53).. Les animaux tirent leur nom du souffle de vie qui les anime. Peut-être faudrait-il que le verbe végéter retrouve sa signification première et qu’aux végétaux, les humains reconnaissent aussi le droit de vivre et de croître, le droit d’exister selon ce qu’ils sont12 « Les vivants existent de leur plein droit et n’ont pas à se justifier d’exister. Les mots « espèces nuisibles » et « mauvaises herbes » ne sont que le reflet d’un préjugé séculairement ancré selon lequel les plantes et les animaux sont là pour nous servir et que nous avons sur eux un droit discrétionnaire. Ces termes sont la traduction directe de notre égocentrisme (ou anthropocentrisme), de notre ignorance et de notre étroitesse d’esprit. Les animaux considérés comme nuisibles ne le sont que pour nous ; et il en est de même des herbes prétendument mauvaises. » (Hubert Reeves, Chroniques du ciel et de la vie, 2005, Paris, éd. du Seuil, p. 20)., avec humilité et torpeur, entre évanescence et gravité.

Références

- L’esprit des plantes, film documentaire, réal. Jacques MITSCH, France, 2009.

- « Photosynthèse », Futura Sciences [en ligne].

- Alphonse ALLAIS, Pensées, textes et anecdotes, 2000, Paris, Le cherche midi éditeur.

- CIORAN, La chute dans le temps, 1964, Éd. Gallimard.

- Jean DE LA FONTAINE, « Le chêne et le roseau », Fables, 1668.

- Catherine LENNE, « Comment les arbres poussent-ils droit ? », Des fleurs à notre porte [en ligne].

- Jean-Luc NOTHIAS, « Comment les plantes restent-elles debout ? », Le figaro, 7 décembre 2012.

- Jules SUPERVIELLE, « Donnez-moi des nouvelles du monde », Le forçat innocent, 1930, Éd. Gallimard.

Illustrations

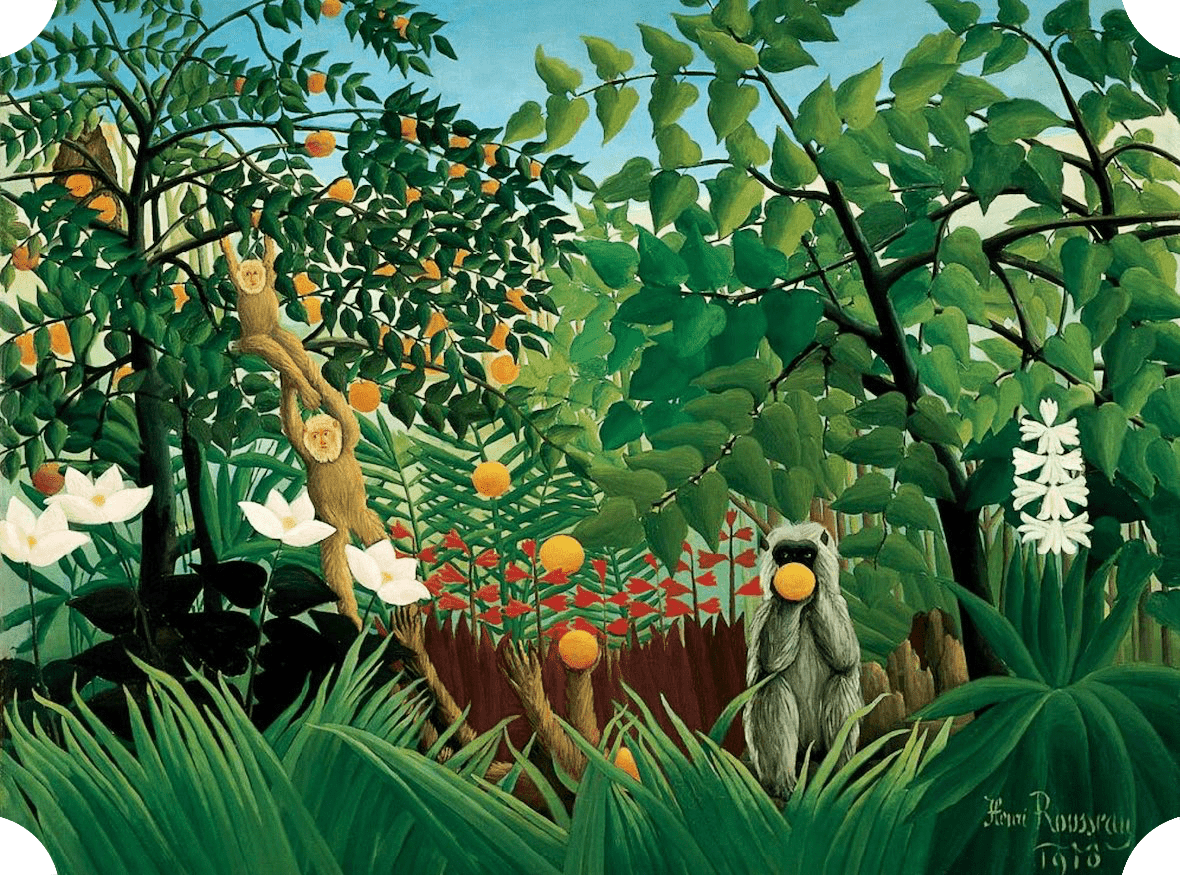

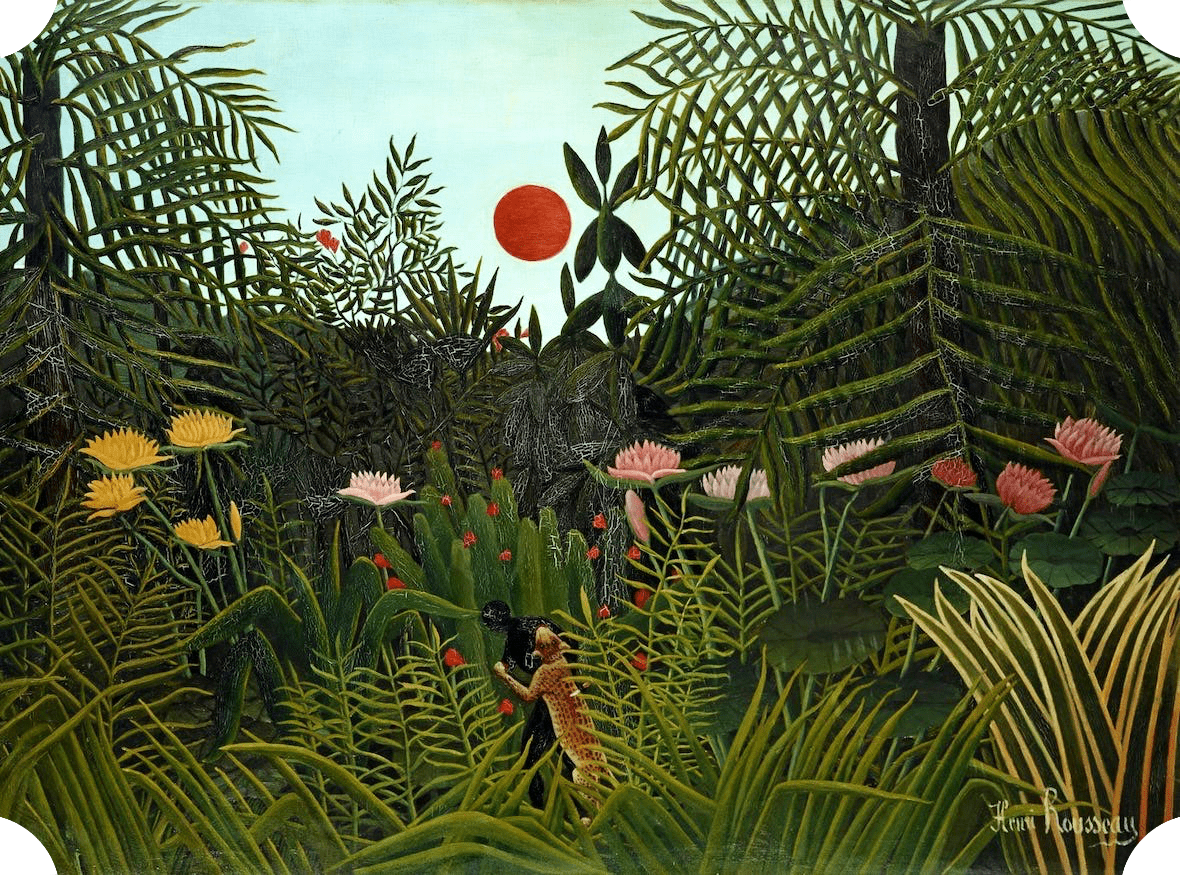

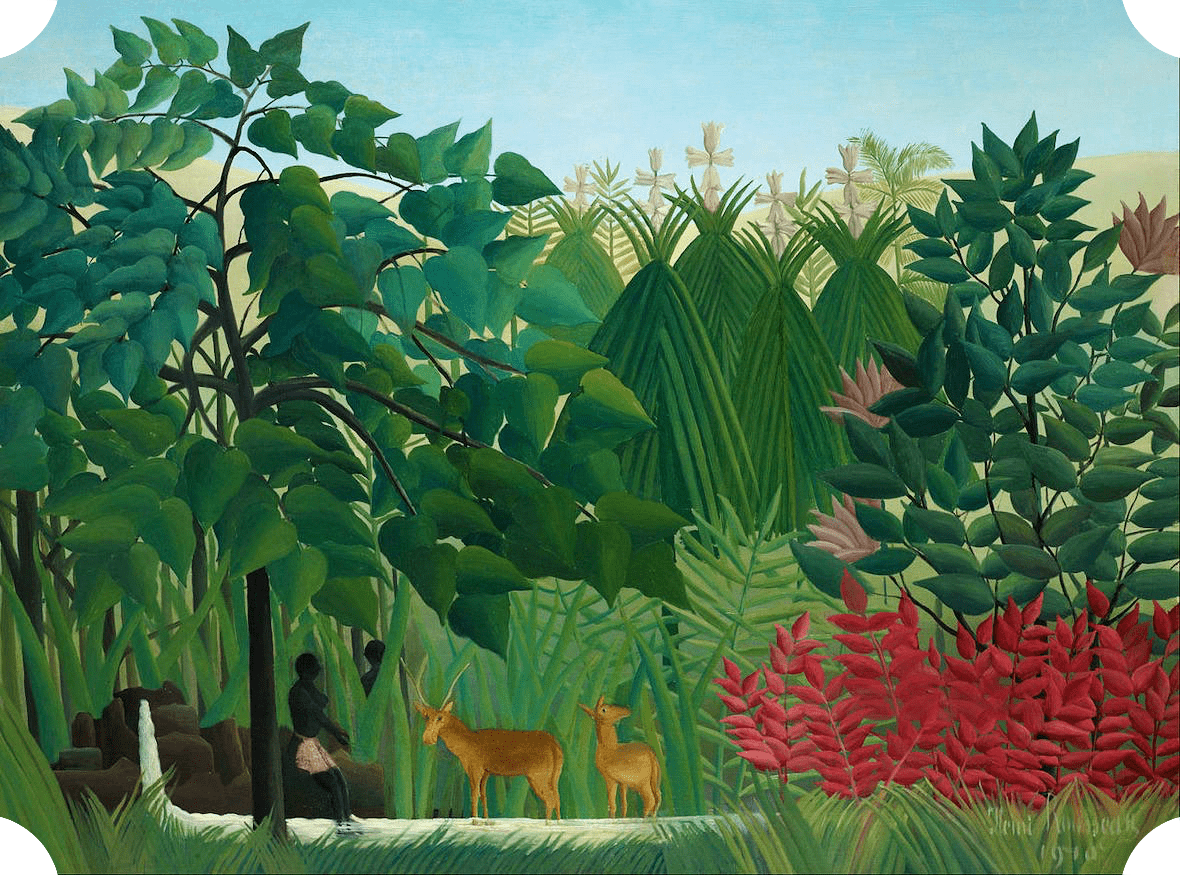

- Henri ROUSSEAU (dit Le Douanier), Paysage exotique, 1910, Norton Simon Museum, Pasadena, Californie.

- Henri ROUSSEAU (dit Le Douanier), Le repas du lion (détail), vers 1907, Metropolitan Museum of Art (MET), New York.

- Henri ROUSSEAU (dit Le Douanier), Forêt vierge au soleil couchant, 1910, Kunstmuseum, Bâle.

- Henri ROUSSEAU (dit Le Douanier), La chute d’eau, 1910, The Art Institute of Chicago (Google Arts & Culture).

- HENRI ROUSSEAU (dit Le Douanier), Forêt tropicale avec singes, 1910, National Gallery of Art, Washington.

- HENRI ROUSSEAU (dit Le Douanier), La jungle équatoriale, 1909, National Gallery of Art, Washington.

- 1« Les Physiciens ont toujours été peu d’accord sur le lieu où réside l’âme des plantes ; les uns la placent dans la plante, ou dans la graine avant d’être semée ; les autres dans les pépins ou dans le noyau des fruits. » (Antoine Joseph Dezallier d’Argenville, « Âme des Plantes (Jardinage) », dans Diderot et D’Alembert (dir.), L’Encyclopédie, Tome 1, op. cit., p. 353, col. 2).

- 2L. G., Correspondance privée de l’autrice, 5 juin 2016.

- 3« Et les arbres ont-ils toujours, / Ce grand besoin de feuilles de ramilles, / Et tant de silence aux racines ? » (Jules SUPERVIELLE, « Donnez-moi des nouvelles du monde », Le forçat innocent, 1930, Éd. Gallimard).

- 4Andréa Haug, « Le top 12 des végétaux les plus âgés du monde », Futura Sciences [en ligne], 24 mars 2015.

- 5« Par le biais notamment de leurs racines, qui occupent généralement deux fois plus d’espace que le feuillage, et du réseau fongique qui leur est associé, tous [les végétaux] sont reliés entre eux. Véritables signaux chimiques, les molécules qu’ils échangent transmettent des minéraux et des informations leur permettant de se défendre contre des agressions, par exemple des parasites, ou de favoriser la croissance des jeunes arbres. » (Le murmure de la forêt. Quand les arbres parlent, film documentaire, Allemagne, 2019, Arte, réal. Freddie Röckenhaus et Petra Höfer).

- 6« […] la convention qui fonde les mots n’est qu’une pure affaire d’entente entre les vivants, lesquels ne s’entendent pas ou, pis, s’entendent sur des horreurs, comme le suicide forcé de Socrate à la cigüe, voté par l’assemblée des citoyens de la république d’Athènes. » (Clarisse HERRENSCHMIDT, Les trois écritures, op. cit., p. 60).

- 7Catherine LENNE, « Comment les arbres poussent-ils droit ? », Des fleurs à notre porte [en ligne].

- 8LAROUSSE, Dictionnaire de français en ligne, V° Végétal.

- 9« Je plie, et ne romps pas. » (Jean DE LA FONTAINE, « Le chêne et le roseau », Fables, 1668).

- 10« Il y a quelque chose de sacré dans tout être qui ne sait pas qu’il existe, dans toute forme de vie indemne de conscience. Celui qui n’a jamais envié le végétal est passé à côté du drame humain. » (CIORAN, La chute dans le temps, 1964, Éd. Gallimard).

- 11« J’ai fondé la Société protectrice des végétaux. Nous sommes en train de poser des matelas sous les arbres pour amortir la chute des feuilles. » (Alphonse ALLAIS, Pensées, textes et anecdotes, 2000, Paris, Le cherche midi éditeur, p. 53).

- 12« Les vivants existent de leur plein droit et n’ont pas à se justifier d’exister. Les mots « espèces nuisibles » et « mauvaises herbes » ne sont que le reflet d’un préjugé séculairement ancré selon lequel les plantes et les animaux sont là pour nous servir et que nous avons sur eux un droit discrétionnaire. Ces termes sont la traduction directe de notre égocentrisme (ou anthropocentrisme), de notre ignorance et de notre étroitesse d’esprit. Les animaux considérés comme nuisibles ne le sont que pour nous ; et il en est de même des herbes prétendument mauvaises. » (Hubert Reeves, Chroniques du ciel et de la vie, 2005, Paris, éd. du Seuil, p. 20).