— Une abondance

1. La fête : institution humaine aussi universelle que le jeu ; d’ailleurs, celle-là ressemble à celui-ci par la vocation divertissante. La feria latine, en tout cas le mot, mêle le repos et la joie, le loisir et l’allégresse ; fête et férié ont même étymologie (également la feria espagnole qui, originellement, comporte toujours un sacrifice animal1« Sacrifices et fêtes coïncidaient chez tous les peuples, chaque sacrifice comportait une fête, et il n’y avait pas de fête sans sacrifice. Le sacrifice-fête était une occasion de s’élever joyeusement au-dessus des intérêts égoïstes de chacun, de faire ressortir les liens qui rattachaient chaque membre de la communauté à la divinité. » (FREUD, Totem et tabou. Interprétation par la psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs, 1913, Paris, éd. Payot [1965], coll. Petite bibliothèque Payot, p. 155).). Au cours de la fête on festoie, c’est-à-dire qu’on partage un festin, lequel est un repas de fête… Festival et festivités ajoutent à cette idée d’abondance et de réjouissance2LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française, V° Fête, 5 & 6., le premier par la musique3« Ensemble de manifestations musicales périodiques, se déroulant pendant plusieurs journées, et qui sont liées à un lieu, un genre, une époque, un compositeur. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Festival)., le second par la célébration4« Ensemble de réjouissances qui marquent la célébration d’une fête. » (Ibid., V° Festivité). ; la foire, enfin, implique un rassemblement important.

2. Inutile de résumer chacun des critères de la fête : la lectrice sait lire. Ce qu’il convient en revanche de relever, c’est que la fête procure une abondance de toutes choses : abondance de temps, abondance de nourriture (et d’alcool), abondance de mouvements (le jeu, la danse5« De quelque nature que soit un bal, qu’il soit privé ou semi-privé, le secret de sa réussite est à l’opposé de la réussite d’une « surboum » ou d’une surprise-party. Au lieu de se limiter à inviter une bande d’amis, il ne faut pas craindre de mélanger les générations et dans une certaine mesure les milieux. La musique, elle aussi, doit faire des retours en arrière et ne pas se limiter aux succès de la saison. Il faut pour qu’un bal soit réussi, que l’on entende des airs oubliés. Il faut que de graves personnes y trouvent l’occasion d’avouer soudainement leur goût pour la danse et que les jeunes générations s’amusent de leur amusement. » (Edmonde CHARLES-ROUX, Guide du savoir-vivre, 1965, Paris, éd. Grasset, V° Bal, p. 23).), abondance de joie (le rire, le chant), etc. N’oublions pas les costumes et ornements : carnavals et mascarades, kermesses et frairies, banquets et galas développent chacun une esthétique propre (apparat ou trivialité, faste ou convivialité). Le fait est connu : entre la tue-cochon et le couronnement royal, les ambiances diffèrent fortement.

3. Par où l’on perçoit que le motif de la fête (la Nativité, un mariage, un anniversaire) donne à la célébration une couleur particulière : la cérémonie officielle tire plus sur la liturgie religieuse que sur la réunion familiale ou le dîner galant… Il est certain que dans des civilisations croyantes comme l’étaient les sociétés archaïques, ni la vie privée ni la vie publique ne pouvaient donner lieu à des solennités véritablement païennes — étymologiquement, la fête se tient par application de la loi divine, sur le modèle du sabbat, jour de repos consacré au culte divin. Les dieux n’étaient jamais bien loin en effet : une prière, un sacrifice — lequel constituait souvent le repas des jours gras —, un rite quelconque dirigeait le déroulement des festivités.

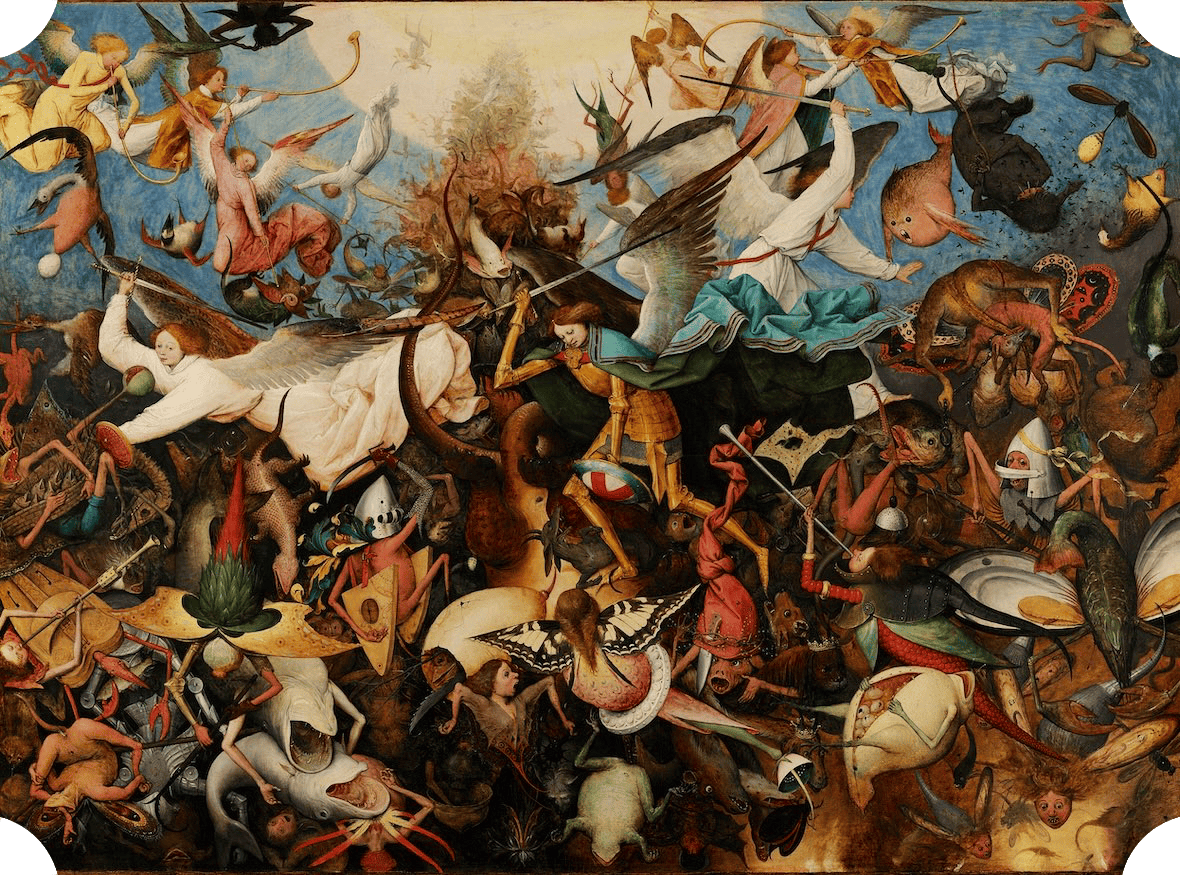

4. C’est que la fête est une jouissance programmée6« Ce fut une lutte puissante et une victoire misérable ; car, à force de mépriser tout ce qui est, je conçus le mépris de moi-même, sotte et vaine créature, qui ne savais jouir de rien à force de vouloir jouir splendidement de toutes choses. » (George SAND, Lélia, Tome 2, 1833, Paris, éd. Dupuy & Tenré, p. 11). — raison pour laquelle les noubas improvisées sont généralement les plus réussies —, un excès autorisé et ritualisé. Un excès, dit-on, à la fois abondance — faire bombance7« Bonne chère, abondamment servie ; ripaille. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Bombance). — et licence8« […] l’excès fait partie de la nature même de la fête ; la disposition joyeuse est produite par la permission accordée de faire ce qui est défendu en temps normal. » (FREUD, Totem et tabou. Interprétation par la psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs, 1913, Paris, éd. Payot [1965], coll. Petite bibliothèque Payot, p. 162). (§3) — faire des folies9« Il faut rester avec nous bien longtemps, bien longtemps ; on refera des folies pour le jour de l’an, pour les Rois. C’est une maison bête, heureuse, et c’est le temps de la récréation après le travail. » (George SAND, Lettre à Gustave Flaubert, le 19 déc. 1869, à Nohant, dans Correspondance entre George Sand et Gustave Flaubert, 1904, Paris, éd. Calmann-Lévy, p. 193). —, lesquelles aboutissent à une décadence (passagère) permise par la liberté de mouvement et d’action — la fête se tient généralement dans un espace large, vaste, éventuellement ouvert (salle des fêtes ou champ de foire10« Il y a, en revanche, des hétérotopies qui sont liées au temps, non pas sur le mode de l’éternité mais sur le mode de la fête : des hétérotopies non pas éternitaires mais chroniques. Le théâtre bien sûr et puis les foires, ces merveilleux emplacements vides au bord des villes, quelquefois même aux centres des villes, et qui se peuplent une ou deux fois par an de baraques, d’étalages, d’objets hétéroclites, de lutteurs, de femmes-serpents et de diseuses de bonne aventure. » (Michel FOUCAULT, « Les utopies réelles ou lieux et autres lieux », émission de radio, France Culture, 7 déc. 1966).) qui se peuple ou plutôt qu’on remplit pour l’occasion de victuailles, de jeux, de décorations.

— Une licence

5. Journée ou soirée improductive, initialement liée au culte divin, la fête donne l’autorisation de s’amuser, si elle n’en fait pas une obligation. Ainsi Freud relève-t-il qu’« Une fête est un excès permis, voire ordonné, une violation solennelle d’un interdit. »11« Mais ce deuil est suivi de la fête la plus bruyante et la plus joyeuse, avec déchaînement de tous les instincts et acceptation de toutes les satisfactions. Et ici nous entrevoyons sans peine la nature, l’essence même de la fête. / Une fête est un excès permis, voire ordonné, une violation solennelle d’un interdit. » (FREUD, Totem et tabou. Interprétation par la psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs, 1913, Paris, éd. Payot [1965], coll. Petite bibliothèque Payot, p. 161). L’adjectif solennel — étymologiquement qui revient tous les ans — renvoie aux solennités de la célébration, c’est-à-dire à une « Fête particulièrement importante du calendrier, célébrée en public avec une certaine pompe »12Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Solennité.. Au respect des « formes convenues » répond le « caractère grave et majestueux »13Ibid., 2 & 3.. Sans doute n’est-ce pas là l’image que le lecteur se fait de la fête…

6. C’est oublier que, comme le jeu, la fête ne s’envisage pas hors d’un cadre préalablement défini : même la débauche se coule dans un enchevêtrement de coutumes et d’habitudes qui établissent une manière de s’amuser, la bonne manière de faire la fête — manière qui varie selon les circonstances et les convives. L’autrice en veut pour preuve l’existence de ces deux figures que sont le trouble-fête14« Trouble-fête, esprit chagrin qui, par sa présence, assombrit une réunion, ou qui se plaît à ternir la joie d’autrui. » (Ibid., V° Rabat-joie, Familier). et le rabat-joie15« Esprit chagrin qui vient assombrir une réunion festive, ou se plaît à ternir la joie d’autrui. » (Ibid., V° Trouble-fête). — dénomination à la définition étonnamment similaire d’ailleurs.

7. En certains lieux (le cabaret) et en certains moments (le réveillon), il convient de laisser les gens s’amuser sans les rappeler aux usages et à la bienséance, à condition bien entendu qu’ils ne nuisent ni aux autres (l’agression sexuelle) ni à eux-mêmes (la conduite en état d’ivresse) : l’abolition temporaire de certaines limites opère un relâchement partiel des contraintes16« Code des invités. Qu’ils admettent que les lois de la « surboum » et les lois permanentes d’une courtoisie sommaire peuvent s’accorder ; que l’on peut s’amuser beaucoup en buvant peu, en ne cassant rien, en ne renversant pas grand-chose et en ne faisant que le bruit indispensable. » (Edmonde CHARLES-ROUX, Guide du savoir-vivre, 1965, Paris, éd. Grasset, V° Surboum, p. 191)..

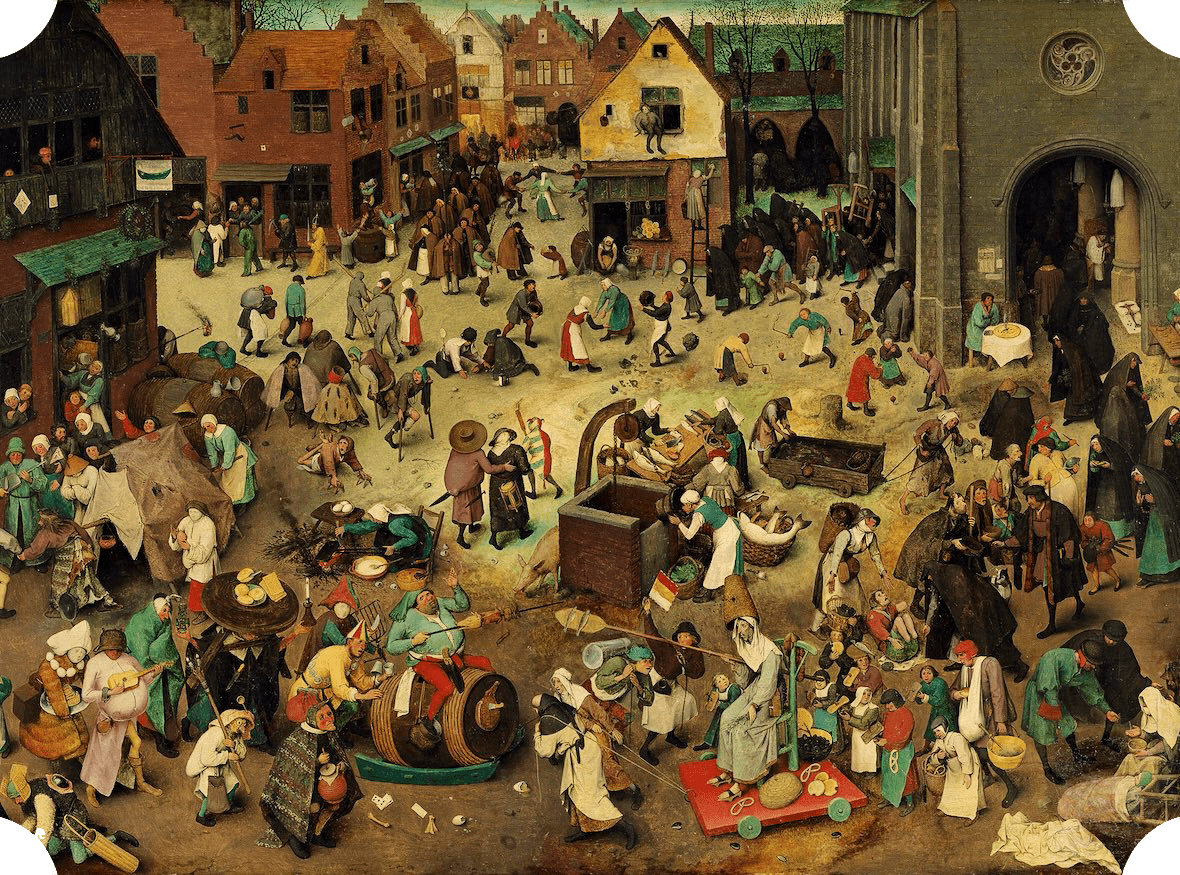

8. Tout jeu social ne disparaît pas pour autant, ce d’autant plus que la fête est le haut lieu de la drague. Tandis que le jeu postule l’égalité des joueurs, la fête procède plutôt à une inversion : l’improductivité remplace la productivité (on n’a rien à faire pendant une fête) et les rôles sociaux disparaissent — par exemple lors du carnaval où, par des costumes, les gens se travestissent17« Le bal costumé, où l’on trouve un mélange de toutes les époques et de tous les pays, véritable macédoine où le burlesque coudoie la poésie, ce bal, pour si amusant qu’il soit, ne diffère guère du bal ordinaire. » (Baronne STAFFE, Usages du monde. Règles du savoir-vivre dans la société moderne, nouvelle éd., 1899, Paris, éd. Flammarion, p. 262).. À cet égard, si un supérieur vous propose de le tutoyer pendant une soirée arrosée, vous serez bien avisé de reprendre le vouvoiement par la suite…

9. Il n’en demeure pas moins que la fête sert de prétexte à décharger la pression, pour les adultes comme pour les enfants, les salariés comme les patrons. De licence, donc, nous dissertons, c’est-à-dire de liberté et, en l’occurrence, de tolérance. Moment à la fois chômé et joyeux, consacré au divertissement et au délassement, la fête n’opère pas uniquement cessation du travail mais abolition momentanée de la comédie sociale, qu’elle en substitue certes à une autre. Assistez une fois à la gay pride et vous verrez du pays.

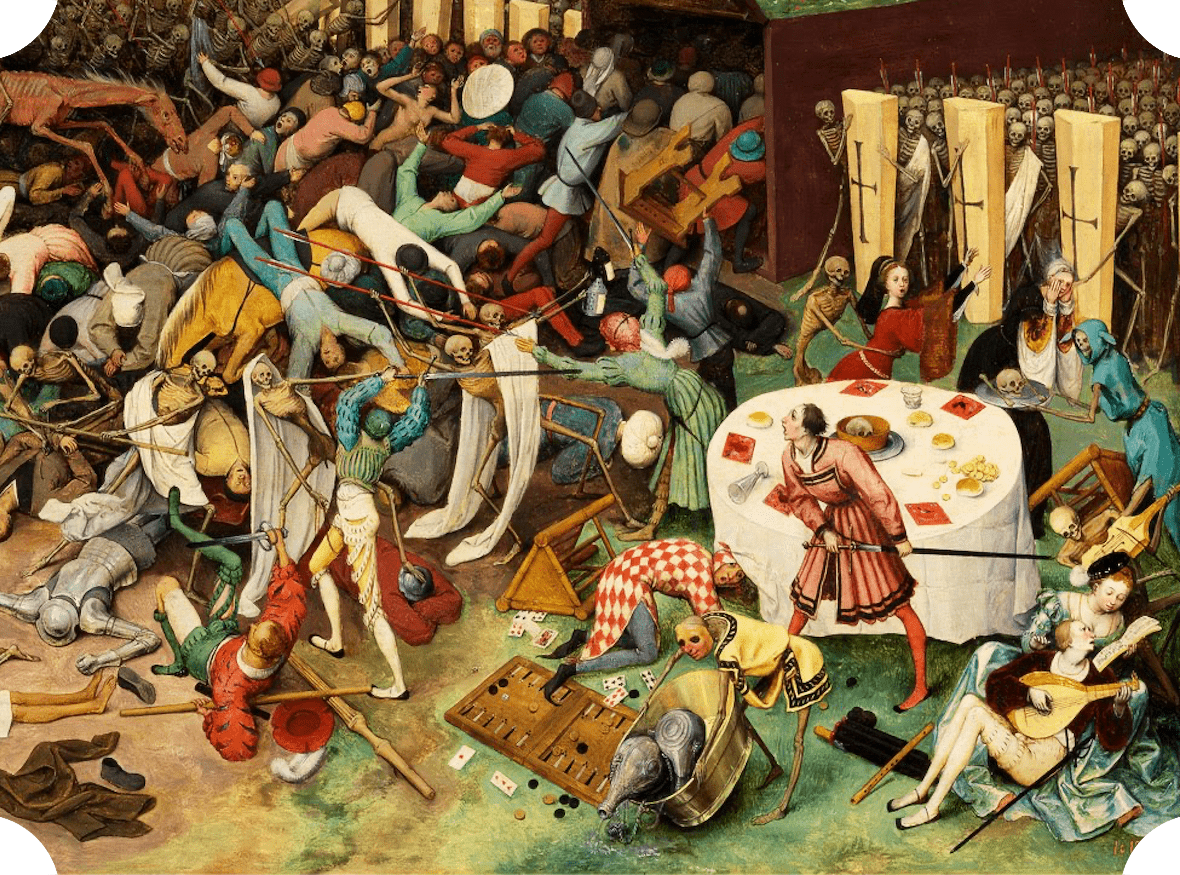

— Une décadence

10. Ce qu’Alfred de Musset nomme « l’apprentissage de la débauche »18« L’apprentissage de la débauche ressemble à un vertige ; on y ressent d’abord je ne sais quelle terreur mêlée de volupté, comme sur une tour élevée. Tandis que le libertinage honteux et secret avilit l’homme le plus noble, dans le désordre franc et hardi, dans ce qu’on peut nommer la débauche en plein air, il y a quelque grandeur, même pour le plus dépravé. » (Alfred DE MUSSET, La Confession d’un enfant du siècle, Tome 1, 1836, Paris, éd. Félix Bonnaire, pp. 179-180). — et le bougre savait de quoi il parlait — devrait s’enseigner dans les lycées et facultés : il faudrait apprendre à s’amuser sans danger19« À Dieu ne plaise que je médise du vin ! Généreux sang de la grappe, frère de celui qui coule dans les veines de l’homme ! que de nobles inspirations tu as ranimées dans les esprits défaillants ! que de brûlants éclairs de jeunesse tu as rallumés dans les cœurs éteints ! Noble suc de la terre, inépuisable et patient comme elle, ouvrant comme elle les sources fécondes d’une sève toujours jeune et toujours chaude, au faible comme au puissant, au sage comme à l’insensé ! — Mais il est ton ennemi, comme il est l’ennemi de la Providence, celui-là qui cherche en toi un stimulant à d’impurs égarements, une excuse à des délires grossiers ! Il est le profanateur des dons célestes, celui qui veut épuiser tes ressources bienfaisantes, abdiquer et rejeter avec mépris dans la main de Dieu même le trésor de sa raison. » (George SAND, Lettres d’un voyageur, 1837, Paris, éd. Garnier [1844], Lettre X, à Herbert, pp. 313-314).. Les jeunes gens riront sûrement ! Parmi ceux qui lisent ce paragraphe, il en est pourtant qui mourront d’un accident ou d’un coma ; certaines tomberont enceintes sans l’avoir souhaité et des viols seront encore commis…

11. S’il est bien une chose que l’autrice comprend, c’est le besoin de laisser libre cours à ses excès et pulsions ; mais elle se réjouit aussi de n’avoir jamais connu de mésaventure autre qu’une méchante gueule de bois. Le secret est de ne faire la fête qu’avec des gens en qui vous avez confiance et qui sauront vous protéger de vous-même autant que des autres. Sortez couvert, surveillez vos verres et pensez à l’avenir : un jour ou l’autre, une condamnation ou un tatouage feront tache… Mais de décadence (laquelle est proprement une chute, une déchéance), l’autrice n’a rien dit encore. C’est par le bégaiement et la titubation que l’ivresse avilit20« J’aime la fable de Bacchus, embryon engourdi dans la cuisse du dieu, survivant, comme Noé, à un cataclysme ; sauvé, comme lui, par une miraculeuse protection, et, comme lui, apportant aux hommes les bienfaits d’un nouvel arbre de vie. Mais, sur les trop fertiles coteaux de la Grèce, je vois la vigne croître et multiplier avec une abondance dont les hommes abusent bientôt, et, de la cuve où Évohé consacra de pures libations à son père, sort la troupe effrénée des hideux Satyres et des obscènes Thyades. Alors les peuples cherchent des jouissances forcenées dans un sage remède envoyé à leurs faiblesses et à leurs ennuis. La débauche insensée pollue les marches des temples ; le bouc, infect holocauste offert aux divinités rustiques, associe des idées de puanteur et de brutalité au culte du plaisir. Les chants de fête deviennent des hurlements ; les danses, des luttes sanglantes où périt le divin Orphée ; le dieu du vin s’est fait le dieu de l’intempérance, et le sombre christianisme est forcé de venir, avec ses macérations et ses jeûnes, ouvrir une route nouvelle à l’humanité ivre et chancelante pour la sauver de ses propres excès. » (Ibid., pp. 315-316)., également par la bêtise : les propos de comptoir sont la ruine de la rhétorique21« L’alcool est stérile. Les paroles de l’homme qui sont dites dans la nuit de l’ivresse s’évanouissent avec elle une fois le jour venu. » (Marguerite DURAS, La Vie matérielle. Marguerite Duras parle à Jérôme Beaujour, 1987, Paris, éd. POL, p. 22).. Il faudrait savoir faire la fête en conservant sa santé et sa dignité…

12. Si l’autrice avait entrepris ce livre plus jeune, elle y aurait probablement ajouté son propre Traité des excitants modernes, l’ouvrage de Balzac qui étudie cinq substances : l’eau-de-vie, le sucre, le thé, le café, le tabac22BALZAC, Traité des excitants modernes, appendice à la Physiologie du goût, 1839, Paris, éd. Charpentier, pp. 445-476. (manque le cacao). Mais l’autrice n’a jamais touché à la drogue et n’a guère plus réussi à fumer. Elle boit du vin et du champagne23« Je le bois [le champagne] lorsque je suis joyeuse et lorsque je suis triste. Parfois, je le prends quand je suis seule. Je le considère obligatoire lorsque j’ai de la compagnie. Je joue avec quand je n’ai pas d’appétit, et j’en bois lorsque j’ai faim. Sinon je n’y touche jamais, à moins que je n’aie soif. » (Citation attribuée à Lily Bollinger, dans le London Daily Mail du 17 octobre 1961)., du cognac et du whisky, mais avec modération quoique avec gourmandise : avec le recul en effet, il est apparu que l’alcool n’est pas cette boisson santé (le cordial, le digestif) qu’on a bien voulu vanter au public — « Buvez le Quinquina Monceau, vous serez tous forts », « Byrrh, le vin tonique et hygiénique », « Élixir Gaulois, liqueur agréable & digestive »24Richard GASNIER, « L’affiche publicitaire d’alcool de 1880 à 1920 : un véhicule des valeurs », dans Christian AMALVI [dir.], Images militantes, images de propagande. Actes du 132e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, 2007, Paris, éd. du CTHS [2010], pp. 89-102, spéc. p. 94, 95 & 97..

13. En vieillissant, l’autrice a perdu le goût de la fête, si elle ne l’a jamais eu — elle imitait les autres croyant finir par s’amuser, certes en troublant le sommeil des Pictaviens et Pictaviennes auxquelles elle présente ses plus plates excuses. Rarement elle s’est déguisé, mais enfin elle a bu, ri, mangé, chanté, joué, flirté ; en somme, elle a vécu25« Qui vit sans folie n’est pas si sage qu’il le croit. » (LA ROCHEFOUCAULD, Réflexions ou sentences et maximes morales, 1664, Paris, éd. Didot [1815], p. 106, maxime n° 214).. Il faut bien que jeunesse se passe…

14. Du tabac, qui fut longtemps présenté comme un art de vivre26« Aimer et boire ont leurs règles, fumer aussi. De quel droit les méconnaîtriez-vous ? Il faut adopter aux différentes heures de la journée, vos diverses occupations, un pétun [tabac] spécial. Vous devez fumer avec décence, comme vous mangez, sans porter — fi ! — les mets à votre bouche en usant de la pointe de votre couteau, ou de vos doigts, ainsi que font les malappris et les Allemands. » (Émile HENRIOT, « Ce qu’il faut fumer et comment », Gazette du bon ton. Arts, modes & frivolités, 1913, Tome 2, p. 345-348, spéc. p. 345). — on le prisait, chiquait ou fumait27« Ne vous tenez pas quitte non plus d’ignorer les principes de l’art de fumer en vous disant que c’est votre bon plaisir. Il n’y a pas de bon plaisir qui tienne, Monsieur. Ou bien, vous n’avez pas de monde, comme on dit ; et dans ce cas d’ailleurs, vous ne lisez pas Le Bon Ton, et ce n’est pas pour vous que j’écris. » (Ibid., pp. 345-346). — et qui sans doute disparaîtra, elle a relevé ceci : Molière louait sa convivialité (le tabac se partage et s’offre en toutes circonstances28« Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n’est rien d’égal au tabac : c’est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n’est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l’on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu’on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, et comme on est ravi d’en donner à droite et à gauche, partout où l’on se trouve ? On n’attend pas même qu’on en demande, et l’on court au-devant du souhait des gens ; tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d’honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. » (MOLIÈRE, Dom Juan, 1665, Paris, Acte I, scène 1, Sganarelle à Gusman, incipit).) mais, un siècle plus tard, Jaucourt dénonçait déjà sa nocivité ; au XIXe siècle, on faisait du cigare le « complément indispensable de toute vie oisive et élégante »29« Le cigarre est partout, il est le complément indispensable de toute vie oisive et élégante : tout homme qui ne fume pas est un homme incomplet : le cigarre a remplacé aujourd’hui les petits romans du 18e siècle, le café et les vers alesandrins. » (ANONYME, « Le cigarre », L’Indépendant [journal], 22 oct. 1837, p. 2). et, début XXe, on insistait sur sa commodité30« La cigarette est une amie commode : on se brouille, on se reprend, on se quitte à nouveau. Elle est là, prête à votre caprice, et combien docile ! » (Émile HENRIOT, « Ce qu’il faut fumer et comment », article précité, p. 346).. Comme chacun sait, la première cigarette du matin est réputée la meilleure31« Dès le réveil, une cigarette a du bon pour chasser les vapeurs troubles de la nuit, redresser le cheveu défait, déboiser, si j’ose dire, le palais : vivifier un homme, enfin. » (Ibid.). ; il semble également que le tabac amollisse les facultés intellectuelles ou, au contraire, les exalte selon la nécessité du moment32« La fumée du cigarre est comme l’opium en Orient ; elle produit un état d’exaltation fébrile, source de jouissances toujours nouvelles. Le cigarre endort la douleur, distrait l’inaction, nous fait l’oisiveté douce et légère, et peuple la solitude de mille gracieuses images. » (ANONYME, « Le cigarre », L’Indépendant [journal], 22 oct. 1837, p. 2)..

15. Seul l’alcool provoque l’ivresse, cet « empoisonnement momentané »33« L’ivresse est un empoisonnement momentané. » (BALZAC, Traité des excitants modernes, appendice à la Physiologie du goût, 1839, Paris, éd. Charpentier, pp. 445-476, spéc. p. 459)., dit Balzac, qui « jette un voile sur la vie réelle »34« L’ivresse jette un voile sur la vie réelle, elle éteint la connaissance des peines et des chagrins, elle permet de déposer le fardeau de la pensée. On comprend alors comment de grands génies ont pu s’en servir, et pourquoi le peuple s’y adonne. » (Ibid.). — « La vie n’est supportable qu’avec une ivresse quelconque »35Gustave FLAUBERT, Lettre à Marie-Sophie Leroyer de Chantepie, le 8 juil. 1870, à Croisset., renchérit Flaubert. S’étourdir36« La nature demande que l’homme s’étourdisse quelquefois sans dormir. De là vient le plaisir de fumer, de boire des liqueurs fortes et de prendre de l’opium. » (GŒTHE, Maximes et Réflexions, 1833, Paris, éd. Brockhaus & Avenarius [1842], p. 36). et s’enivrer37« Il faut être toujours ivre, tout est là ; c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. / Mais de quoi ? De vin, de poésie, ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous ! » (Charles BAUDELAIRE, « Enivrez-vous » (poème), Le spleen de Paris (recueil), 1869, Paris, éd. Émile-Paul [1917], p. 122). : deux tentations lancinantes de l’esprit chagrin, troublé ou anxieux. On sait que le catholicisme tolère la consommation de vin ; la Bible l’encourage même38« Va, mange avec plaisir ton pain et bois d’un cœur joyeux ton vin, car Dieu, déjà, prend plaisir à ce que tu fais. » (La Bible, L’Ecclésiaste, chap. 9, verset 7)., sans excès il est vrai39« Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l’inconduite ; soyez plutôt remplis de l’Esprit Saint. » (La Bible, Lettre de Paul aux Éphésiens, chap. 5, verset 18).. La tempérance vaut mieux que la beuverie40« […] un art que les ouvriers ont plaisamment nommé la soûlographie, art bien estimé par le divin auteur du Pantagruel, mais dont la culture, persécutée par les sociétés dites de tempérance, est de jour en jour abandonnée. » (BALZAC, Illusions Perdues, 1837-1843, dans Œuvres complètes de H. de Balzac, Tome 8, 1853-1855, Paris, éd. Houssiaux, p. 4). ; en tout cas, elle est moins dangereuse. D’autant que l’ivresse n’apporte qu’un soulagement momentané41« L’alcool a été fait pour supporter le vide de l’univers, le balancement des planètes, leur rotation imperturbable dans l’espace, leur silencieuse indifférence à l’endroit de votre douleur. » (Marguerite DURAS, La Vie matérielle. Marguerite Duras parle à Jérôme Beaujour, op. cit., p. 22). : « L’alcool ne console en rien »42« L’alcool ne console en rien, il ne meuble pas les espaces psychologiques de l’individu, il ne remplace que le manque de Dieu. Il ne console pas l’homme. C’est le contraire, l’alcool conforte l’homme dans sa folie, il le transporte dans les régions souveraines où il est le maître de sa destinée. » (Marguerite DURAS, La Vie matérielle. Marguerite Duras parle à Jérôme Beaujour, op. cit., p. 22)., prévient Marguerite Duras qui, comme Musset, savait de quoi elle parlait. Le vin ne résout aucun problème43« On a beau noyer sa raison dans le vin, on n’y noie pas le sujet de ses peines. » (Charles CAHIER, Quelque six mille proverbes et aphorismes usuels, 1856, Paris, éd. Julien & Lanier, proverbe chinois, p. 126, n° 2179). mais dispense d’avoir à être soi pendant quelques heures44« Ce doux jus [le vin] sur ses yeux fait l’effet des pavots : / Doit-il en ce grand jour se livrer au repos, / Lui qui chante si bien le grand dieu de la treille ? » (Adrien-Joseph LE VALOIS D’ORVILLE, Platée, 1745, ballet bouffon de Rameau, Prologue, scène 1, Le satyre). ; en outre, il réjouit les cœurs45« Sans le vin, / Sans son ivresse, / La tendresse / N’est que chagrin […] Veut-on rire ? / C’est à Bacchus qu’on a recours. » (Adrien-Joseph LE VALOIS D’ORVILLE, Platée, 1745, ballet bouffon de Rameau, Prologue, scène 3). et enflamme les amants46« Le vin délie la langue, il entrouvre le cœur / Il donnera ce soir le ton et la couleur / Rouge ardent de la braise et cristal du désir / À notre nuit d’amour buvons pour le plaisir ! […] Le vin délie les sens il entrouvre les draps / Et pourtant sous sa coupe je ne mentirai pas : / Je bois, moi, pour le goût mais aussi pour l’ivresse / Pour cette nuit d’amour soyons donc sans sagesse ! » (JULIETTE, « Petite messe solennelle » (chanson), Bijoux & babioles (album), 2008, France, label Polydor). mais il gâte également les corps. Rien ne burine mieux le visage que les embruns de comptoir…

Références

- Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Bombance, Festival & Solennité.

- LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française, V° Fête.

— Ouvrages

- La Bible, L’Ecclésiaste, chap. 9 & Lettre de Paul aux Éphésiens, chap. 5.

- BALZAC, Illusions Perdues, 1837-1843, dans Œuvres complètes de H. de Balzac, Tome 8, 1853-1855, Paris, éd. Houssiaux.

- BALZAC, Traité des excitants modernes, appendice à la Physiologie du goût, 1839, Paris, éd. Charpentier, pp. 445-476.

- Charles CAHIER, Quelque six mille proverbes et aphorismes usuels, 1856, Paris, éd. Julien & Lanier.

- Edmonde CHARLES-ROUX, Guide du savoir-vivre, 1965, Paris, éd. Grasset.

- Marguerite DURAS, La Vie matérielle. Marguerite Duras parle à Jérôme Beaujour, 1987, Paris, éd. POL.

- FREUD, Totem et tabou. Interprétation par la psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs, 1913, Paris, éd. Payot [1965], coll. Petite bibliothèque Payot.

- GŒTHE, Maximes et Réflexions, 1833, Paris, éd. Brockhaus & Avenarius [1842].

- LA ROCHEFOUCAULD, Réflexions ou sentences et maximes morales, 1664, Paris, éd. Didot [1815].

- Alfred DE MUSSET, La Confession d’un enfant du siècle, Tome 1, 1836, Paris, éd. Félix Bonnaire.

- George SAND, Lélia, Tome 2, 1833, Paris, éd. Dupuy & Tenré.

- George SAND, Lettres d’un voyageur, 1837, Paris, éd. Garnier [1844], Lettre X, à Herbert.

- Baronne STAFFE, Usages du monde. Règles du savoir-vivre dans la société moderne, nouvelle éd., 1899, Paris, éd. Flammarion.

— Divers

- ANONYME, « Le cigarre », L’Indépendant [journal], 22 oct. 1837.

- Charles BAUDELAIRE, « Enivrez-vous » (poème), Le spleen de Paris (recueil), 1869, Paris, éd. Émile-Paul [1917].

- Gustave FLAUBERT, Lettre à Marie-Sophie Leroyer de Chantepie, le 8 juil. 1870, à Croisset.

- Richard GASNIER, « L’affiche publicitaire d’alcool de 1880 à 1920 : un véhicule des valeurs », dans Christian AMALVI [dir.], Images militantes, images de propagande. Actes du 132e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, 2007, Paris, éd. du CTHS [2010], pp. 89-102.

- Émile HENRIOT, « Ce qu’il faut fumer et comment », Gazette du bon ton. Arts, modes & frivolités, 1913, Tome 2, p. 345-348.

- JULIETTE, « Petite messe solennelle » (chanson), Bijoux & babioles (album), 2008, France, label Polydor.

- Adrien-Joseph LE VALOIS D’ORVILLE, Platée, 1745, ballet bouffon de Rameau.

- Michel FOUCAULT, « Les utopies réelles ou lieux et autres lieux », émission de radio, France Culture, 7 déc. 1966.

- MOLIÈRE, Dom Juan, 1665, Paris, Acte I, scène 1.

- George Sand, Lettre à Gustave Flaubert, le 19 déc. 1869, à Nohant, dans Correspondance entre George Sand et Gustave Flaubert, 1904, Paris, éd. Calmann-Lévy.

Illustrations

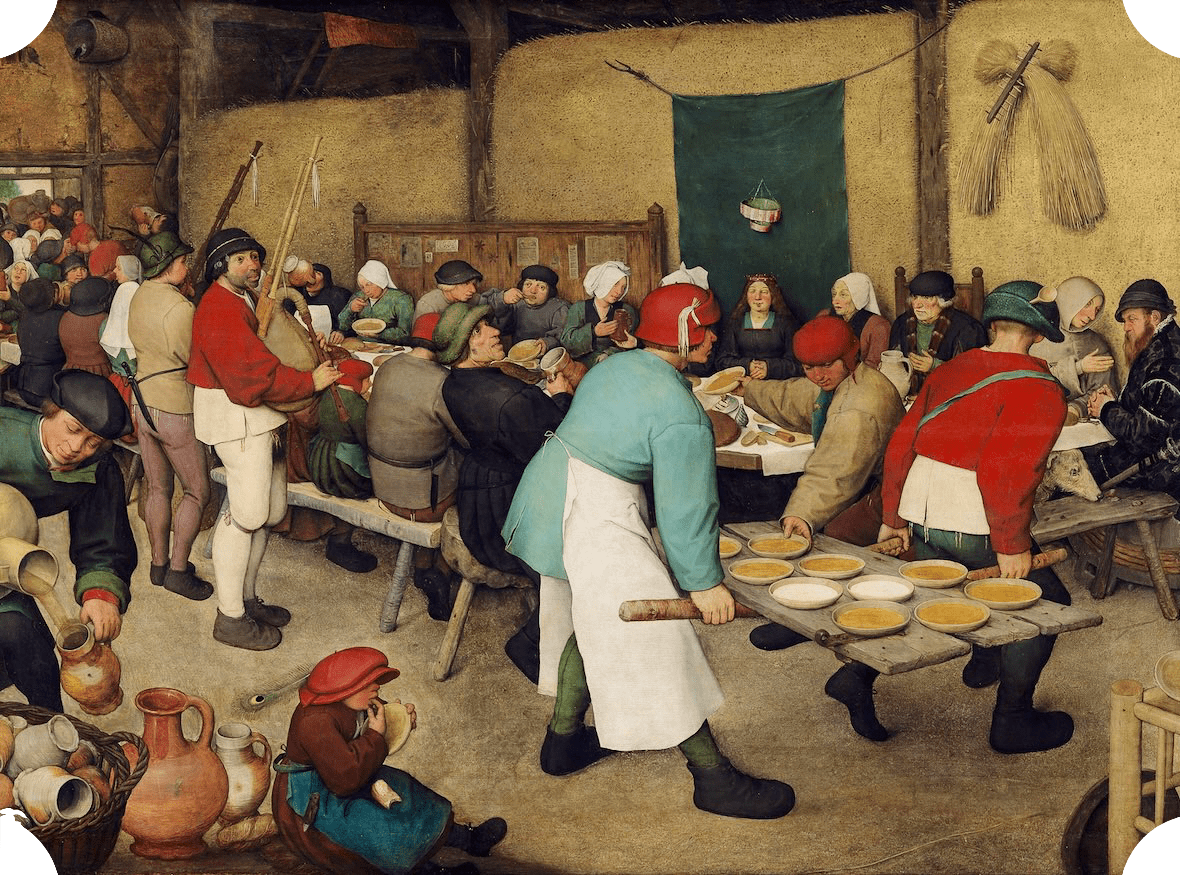

- BRUEGHEL L’ANCIEN, Le Mariage paysan, 1568, Kunsthistorisches Museum, Vienne (Google Arts & Culture).

- BRUEGHEL L’ANCIEN, La Danse de la mariée en plein air, 1566, Detroit Institute of Arts (Google Arts & Culture).

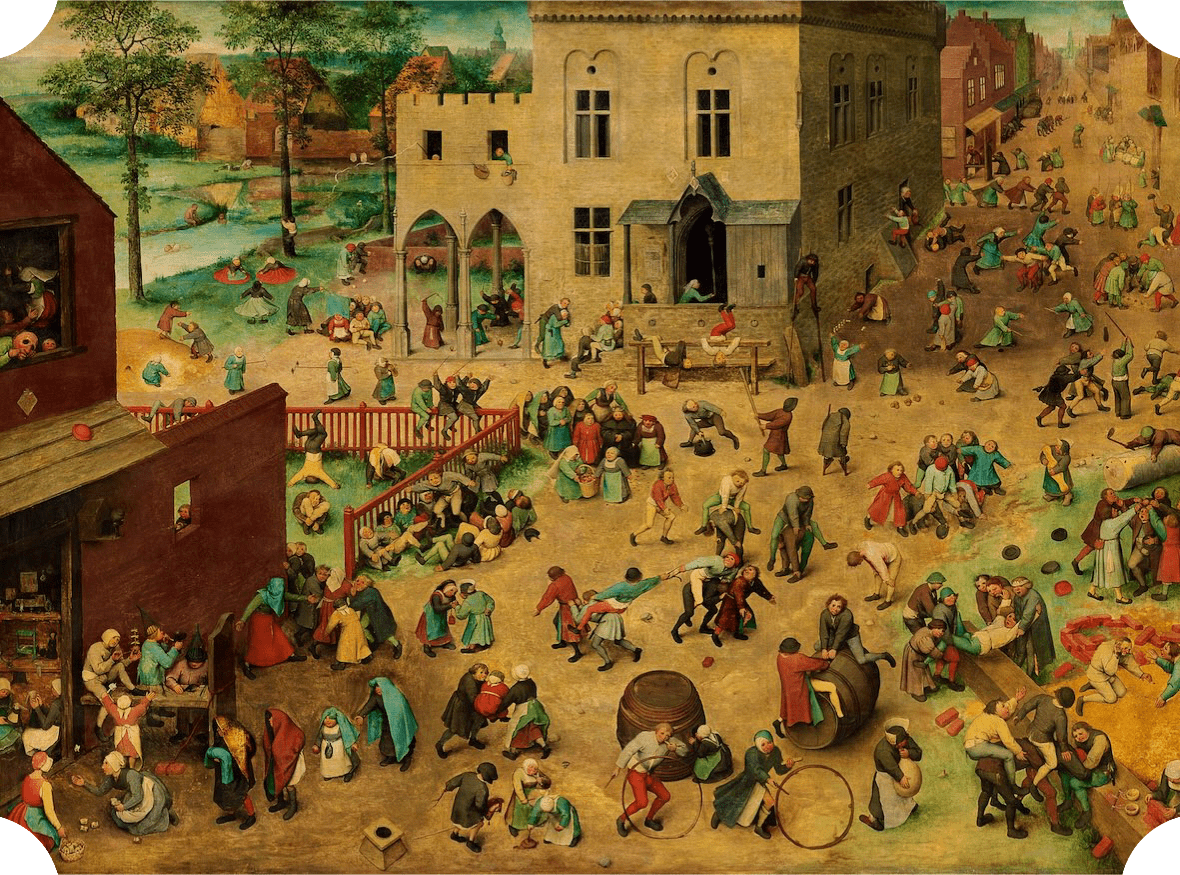

- BRUEGHEL L’ANCIEN, Jeux d’enfants, 1560, Kunsthistorisches Museum, Vienne (Google Arts & Culture).

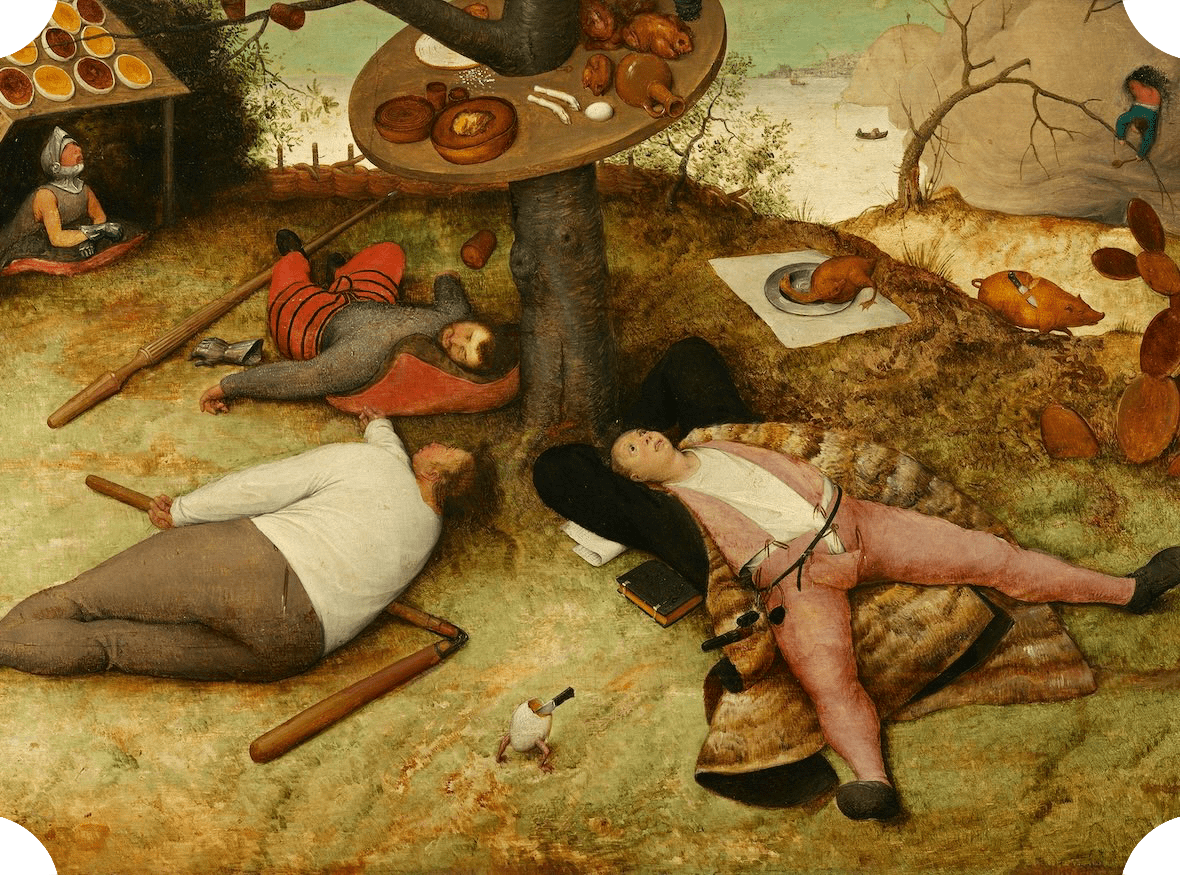

- BRUEGHEL L’ANCIEN, Le Pays de Cocagne, 1567, Alte Pinakothek, Munich (Google Arts & Culture).

- BRUEGHEL L’ANCIEN, Le Triomphe de la mort, 1562, Museo del Prado, Madrid (Google Arts & Culture).

- BRUEGHEL L’ANCIEN, Le combat de Carnaval et Carême, 1559, Kunsthistorisches Museum, Vienne (Google Arts & Culture).

- BRUEGHEL L’ANCIEN, La Chute des anges rebelles, 1562, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, (Google Arts & Culture).

- 1« Sacrifices et fêtes coïncidaient chez tous les peuples, chaque sacrifice comportait une fête, et il n’y avait pas de fête sans sacrifice. Le sacrifice-fête était une occasion de s’élever joyeusement au-dessus des intérêts égoïstes de chacun, de faire ressortir les liens qui rattachaient chaque membre de la communauté à la divinité. » (FREUD, Totem et tabou. Interprétation par la psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs, 1913, Paris, éd. Payot [1965], coll. Petite bibliothèque Payot, p. 155).

- 2LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française, V° Fête, 5 & 6.

- 3« Ensemble de manifestations musicales périodiques, se déroulant pendant plusieurs journées, et qui sont liées à un lieu, un genre, une époque, un compositeur. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Festival).

- 4« Ensemble de réjouissances qui marquent la célébration d’une fête. » (Ibid., V° Festivité).

- 5« De quelque nature que soit un bal, qu’il soit privé ou semi-privé, le secret de sa réussite est à l’opposé de la réussite d’une « surboum » ou d’une surprise-party. Au lieu de se limiter à inviter une bande d’amis, il ne faut pas craindre de mélanger les générations et dans une certaine mesure les milieux. La musique, elle aussi, doit faire des retours en arrière et ne pas se limiter aux succès de la saison. Il faut pour qu’un bal soit réussi, que l’on entende des airs oubliés. Il faut que de graves personnes y trouvent l’occasion d’avouer soudainement leur goût pour la danse et que les jeunes générations s’amusent de leur amusement. » (Edmonde CHARLES-ROUX, Guide du savoir-vivre, 1965, Paris, éd. Grasset, V° Bal, p. 23).

- 6« Ce fut une lutte puissante et une victoire misérable ; car, à force de mépriser tout ce qui est, je conçus le mépris de moi-même, sotte et vaine créature, qui ne savais jouir de rien à force de vouloir jouir splendidement de toutes choses. » (George SAND, Lélia, Tome 2, 1833, Paris, éd. Dupuy & Tenré, p. 11).

- 7« Bonne chère, abondamment servie ; ripaille. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Bombance).

- 8« […] l’excès fait partie de la nature même de la fête ; la disposition joyeuse est produite par la permission accordée de faire ce qui est défendu en temps normal. » (FREUD, Totem et tabou. Interprétation par la psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs, 1913, Paris, éd. Payot [1965], coll. Petite bibliothèque Payot, p. 162).

- 9« Il faut rester avec nous bien longtemps, bien longtemps ; on refera des folies pour le jour de l’an, pour les Rois. C’est une maison bête, heureuse, et c’est le temps de la récréation après le travail. » (George SAND, Lettre à Gustave Flaubert, le 19 déc. 1869, à Nohant, dans Correspondance entre George Sand et Gustave Flaubert, 1904, Paris, éd. Calmann-Lévy, p. 193).

- 10« Il y a, en revanche, des hétérotopies qui sont liées au temps, non pas sur le mode de l’éternité mais sur le mode de la fête : des hétérotopies non pas éternitaires mais chroniques. Le théâtre bien sûr et puis les foires, ces merveilleux emplacements vides au bord des villes, quelquefois même aux centres des villes, et qui se peuplent une ou deux fois par an de baraques, d’étalages, d’objets hétéroclites, de lutteurs, de femmes-serpents et de diseuses de bonne aventure. » (Michel FOUCAULT, « Les utopies réelles ou lieux et autres lieux », émission de radio, France Culture, 7 déc. 1966).

- 11« Mais ce deuil est suivi de la fête la plus bruyante et la plus joyeuse, avec déchaînement de tous les instincts et acceptation de toutes les satisfactions. Et ici nous entrevoyons sans peine la nature, l’essence même de la fête. / Une fête est un excès permis, voire ordonné, une violation solennelle d’un interdit. » (FREUD, Totem et tabou. Interprétation par la psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs, 1913, Paris, éd. Payot [1965], coll. Petite bibliothèque Payot, p. 161).

- 12Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Solennité.

- 13Ibid., 2 & 3.

- 14« Trouble-fête, esprit chagrin qui, par sa présence, assombrit une réunion, ou qui se plaît à ternir la joie d’autrui. » (Ibid., V° Rabat-joie, Familier).

- 15« Esprit chagrin qui vient assombrir une réunion festive, ou se plaît à ternir la joie d’autrui. » (Ibid., V° Trouble-fête).

- 16« Code des invités. Qu’ils admettent que les lois de la « surboum » et les lois permanentes d’une courtoisie sommaire peuvent s’accorder ; que l’on peut s’amuser beaucoup en buvant peu, en ne cassant rien, en ne renversant pas grand-chose et en ne faisant que le bruit indispensable. » (Edmonde CHARLES-ROUX, Guide du savoir-vivre, 1965, Paris, éd. Grasset, V° Surboum, p. 191).

- 17« Le bal costumé, où l’on trouve un mélange de toutes les époques et de tous les pays, véritable macédoine où le burlesque coudoie la poésie, ce bal, pour si amusant qu’il soit, ne diffère guère du bal ordinaire. » (Baronne STAFFE, Usages du monde. Règles du savoir-vivre dans la société moderne, nouvelle éd., 1899, Paris, éd. Flammarion, p. 262).

- 18« L’apprentissage de la débauche ressemble à un vertige ; on y ressent d’abord je ne sais quelle terreur mêlée de volupté, comme sur une tour élevée. Tandis que le libertinage honteux et secret avilit l’homme le plus noble, dans le désordre franc et hardi, dans ce qu’on peut nommer la débauche en plein air, il y a quelque grandeur, même pour le plus dépravé. » (Alfred DE MUSSET, La Confession d’un enfant du siècle, Tome 1, 1836, Paris, éd. Félix Bonnaire, pp. 179-180).

- 19« À Dieu ne plaise que je médise du vin ! Généreux sang de la grappe, frère de celui qui coule dans les veines de l’homme ! que de nobles inspirations tu as ranimées dans les esprits défaillants ! que de brûlants éclairs de jeunesse tu as rallumés dans les cœurs éteints ! Noble suc de la terre, inépuisable et patient comme elle, ouvrant comme elle les sources fécondes d’une sève toujours jeune et toujours chaude, au faible comme au puissant, au sage comme à l’insensé ! — Mais il est ton ennemi, comme il est l’ennemi de la Providence, celui-là qui cherche en toi un stimulant à d’impurs égarements, une excuse à des délires grossiers ! Il est le profanateur des dons célestes, celui qui veut épuiser tes ressources bienfaisantes, abdiquer et rejeter avec mépris dans la main de Dieu même le trésor de sa raison. » (George SAND, Lettres d’un voyageur, 1837, Paris, éd. Garnier [1844], Lettre X, à Herbert, pp. 313-314).

- 20« J’aime la fable de Bacchus, embryon engourdi dans la cuisse du dieu, survivant, comme Noé, à un cataclysme ; sauvé, comme lui, par une miraculeuse protection, et, comme lui, apportant aux hommes les bienfaits d’un nouvel arbre de vie. Mais, sur les trop fertiles coteaux de la Grèce, je vois la vigne croître et multiplier avec une abondance dont les hommes abusent bientôt, et, de la cuve où Évohé consacra de pures libations à son père, sort la troupe effrénée des hideux Satyres et des obscènes Thyades. Alors les peuples cherchent des jouissances forcenées dans un sage remède envoyé à leurs faiblesses et à leurs ennuis. La débauche insensée pollue les marches des temples ; le bouc, infect holocauste offert aux divinités rustiques, associe des idées de puanteur et de brutalité au culte du plaisir. Les chants de fête deviennent des hurlements ; les danses, des luttes sanglantes où périt le divin Orphée ; le dieu du vin s’est fait le dieu de l’intempérance, et le sombre christianisme est forcé de venir, avec ses macérations et ses jeûnes, ouvrir une route nouvelle à l’humanité ivre et chancelante pour la sauver de ses propres excès. » (Ibid., pp. 315-316).

- 21« L’alcool est stérile. Les paroles de l’homme qui sont dites dans la nuit de l’ivresse s’évanouissent avec elle une fois le jour venu. » (Marguerite DURAS, La Vie matérielle. Marguerite Duras parle à Jérôme Beaujour, 1987, Paris, éd. POL, p. 22).

- 22BALZAC, Traité des excitants modernes, appendice à la Physiologie du goût, 1839, Paris, éd. Charpentier, pp. 445-476.

- 23« Je le bois [le champagne] lorsque je suis joyeuse et lorsque je suis triste. Parfois, je le prends quand je suis seule. Je le considère obligatoire lorsque j’ai de la compagnie. Je joue avec quand je n’ai pas d’appétit, et j’en bois lorsque j’ai faim. Sinon je n’y touche jamais, à moins que je n’aie soif. » (Citation attribuée à Lily Bollinger, dans le London Daily Mail du 17 octobre 1961).

- 24Richard GASNIER, « L’affiche publicitaire d’alcool de 1880 à 1920 : un véhicule des valeurs », dans Christian AMALVI [dir.], Images militantes, images de propagande. Actes du 132e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, 2007, Paris, éd. du CTHS [2010], pp. 89-102, spéc. p. 94, 95 & 97.

- 25« Qui vit sans folie n’est pas si sage qu’il le croit. » (LA ROCHEFOUCAULD, Réflexions ou sentences et maximes morales, 1664, Paris, éd. Didot [1815], p. 106, maxime n° 214).

- 26« Aimer et boire ont leurs règles, fumer aussi. De quel droit les méconnaîtriez-vous ? Il faut adopter aux différentes heures de la journée, vos diverses occupations, un pétun [tabac] spécial. Vous devez fumer avec décence, comme vous mangez, sans porter — fi ! — les mets à votre bouche en usant de la pointe de votre couteau, ou de vos doigts, ainsi que font les malappris et les Allemands. » (Émile HENRIOT, « Ce qu’il faut fumer et comment », Gazette du bon ton. Arts, modes & frivolités, 1913, Tome 2, p. 345-348, spéc. p. 345).

- 27« Ne vous tenez pas quitte non plus d’ignorer les principes de l’art de fumer en vous disant que c’est votre bon plaisir. Il n’y a pas de bon plaisir qui tienne, Monsieur. Ou bien, vous n’avez pas de monde, comme on dit ; et dans ce cas d’ailleurs, vous ne lisez pas Le Bon Ton, et ce n’est pas pour vous que j’écris. » (Ibid., pp. 345-346).

- 28« Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n’est rien d’égal au tabac : c’est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n’est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l’on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu’on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, et comme on est ravi d’en donner à droite et à gauche, partout où l’on se trouve ? On n’attend pas même qu’on en demande, et l’on court au-devant du souhait des gens ; tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d’honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. » (MOLIÈRE, Dom Juan, 1665, Paris, Acte I, scène 1, Sganarelle à Gusman, incipit).

- 29« Le cigarre est partout, il est le complément indispensable de toute vie oisive et élégante : tout homme qui ne fume pas est un homme incomplet : le cigarre a remplacé aujourd’hui les petits romans du 18e siècle, le café et les vers alesandrins. » (ANONYME, « Le cigarre », L’Indépendant [journal], 22 oct. 1837, p. 2).

- 30« La cigarette est une amie commode : on se brouille, on se reprend, on se quitte à nouveau. Elle est là, prête à votre caprice, et combien docile ! » (Émile HENRIOT, « Ce qu’il faut fumer et comment », article précité, p. 346).

- 31« Dès le réveil, une cigarette a du bon pour chasser les vapeurs troubles de la nuit, redresser le cheveu défait, déboiser, si j’ose dire, le palais : vivifier un homme, enfin. » (Ibid.).

- 32« La fumée du cigarre est comme l’opium en Orient ; elle produit un état d’exaltation fébrile, source de jouissances toujours nouvelles. Le cigarre endort la douleur, distrait l’inaction, nous fait l’oisiveté douce et légère, et peuple la solitude de mille gracieuses images. » (ANONYME, « Le cigarre », L’Indépendant [journal], 22 oct. 1837, p. 2).

- 33« L’ivresse est un empoisonnement momentané. » (BALZAC, Traité des excitants modernes, appendice à la Physiologie du goût, 1839, Paris, éd. Charpentier, pp. 445-476, spéc. p. 459).

- 34« L’ivresse jette un voile sur la vie réelle, elle éteint la connaissance des peines et des chagrins, elle permet de déposer le fardeau de la pensée. On comprend alors comment de grands génies ont pu s’en servir, et pourquoi le peuple s’y adonne. » (Ibid.).

- 35Gustave FLAUBERT, Lettre à Marie-Sophie Leroyer de Chantepie, le 8 juil. 1870, à Croisset.

- 36« La nature demande que l’homme s’étourdisse quelquefois sans dormir. De là vient le plaisir de fumer, de boire des liqueurs fortes et de prendre de l’opium. » (GŒTHE, Maximes et Réflexions, 1833, Paris, éd. Brockhaus & Avenarius [1842], p. 36).

- 37« Il faut être toujours ivre, tout est là ; c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. / Mais de quoi ? De vin, de poésie, ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous ! » (Charles BAUDELAIRE, « Enivrez-vous » (poème), Le spleen de Paris (recueil), 1869, Paris, éd. Émile-Paul [1917], p. 122).

- 38« Va, mange avec plaisir ton pain et bois d’un cœur joyeux ton vin, car Dieu, déjà, prend plaisir à ce que tu fais. » (La Bible, L’Ecclésiaste, chap. 9, verset 7).

- 39« Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l’inconduite ; soyez plutôt remplis de l’Esprit Saint. » (La Bible, Lettre de Paul aux Éphésiens, chap. 5, verset 18).

- 40« […] un art que les ouvriers ont plaisamment nommé la soûlographie, art bien estimé par le divin auteur du Pantagruel, mais dont la culture, persécutée par les sociétés dites de tempérance, est de jour en jour abandonnée. » (BALZAC, Illusions Perdues, 1837-1843, dans Œuvres complètes de H. de Balzac, Tome 8, 1853-1855, Paris, éd. Houssiaux, p. 4).

- 41« L’alcool a été fait pour supporter le vide de l’univers, le balancement des planètes, leur rotation imperturbable dans l’espace, leur silencieuse indifférence à l’endroit de votre douleur. » (Marguerite DURAS, La Vie matérielle. Marguerite Duras parle à Jérôme Beaujour, op. cit., p. 22).

- 42« L’alcool ne console en rien, il ne meuble pas les espaces psychologiques de l’individu, il ne remplace que le manque de Dieu. Il ne console pas l’homme. C’est le contraire, l’alcool conforte l’homme dans sa folie, il le transporte dans les régions souveraines où il est le maître de sa destinée. » (Marguerite DURAS, La Vie matérielle. Marguerite Duras parle à Jérôme Beaujour, op. cit., p. 22).

- 43« On a beau noyer sa raison dans le vin, on n’y noie pas le sujet de ses peines. » (Charles CAHIER, Quelque six mille proverbes et aphorismes usuels, 1856, Paris, éd. Julien & Lanier, proverbe chinois, p. 126, n° 2179).

- 44« Ce doux jus [le vin] sur ses yeux fait l’effet des pavots : / Doit-il en ce grand jour se livrer au repos, / Lui qui chante si bien le grand dieu de la treille ? » (Adrien-Joseph LE VALOIS D’ORVILLE, Platée, 1745, ballet bouffon de Rameau, Prologue, scène 1, Le satyre).

- 45« Sans le vin, / Sans son ivresse, / La tendresse / N’est que chagrin […] Veut-on rire ? / C’est à Bacchus qu’on a recours. » (Adrien-Joseph LE VALOIS D’ORVILLE, Platée, 1745, ballet bouffon de Rameau, Prologue, scène 3).

- 46« Le vin délie la langue, il entrouvre le cœur / Il donnera ce soir le ton et la couleur / Rouge ardent de la braise et cristal du désir / À notre nuit d’amour buvons pour le plaisir ! […] Le vin délie les sens il entrouvre les draps / Et pourtant sous sa coupe je ne mentirai pas : / Je bois, moi, pour le goût mais aussi pour l’ivresse / Pour cette nuit d’amour soyons donc sans sagesse ! » (JULIETTE, « Petite messe solennelle » (chanson), Bijoux & babioles (album), 2008, France, label Polydor).