1. Des statuts

1. Un statut, un état ; une position, une condition. Étymologie féconde que celle de l’indo-européen steh — se tenir, c’est-à-dire être debout — qui produit aussi bien le statut (l’assignation) que l’état (l’attitude), la stature (la hauteur) que la stabilité (la fermeté), la statue (l’image) que l’installation (l’investiture), l’établissement (la fixation) que l’existence (la manifestation) ou l’institution (l’organisation). Il y a de tout cela, en effet, dans le statut.

2. Mais au verbe latin sto (dérivé de steh et de même signification), on devrait ajouter le verbe sedeo1« Ce verbe [sedeo], qui existe dans toute la famille, a fourni partout de nombreux dérivés et composés. L’idée de s’asseoir est voisine de celle de s’établir, laquelle a conduit à celle de posséder. » (Michel BRÉAL et Anatole BAILLY, Dictionnaire étymologique latin, 1885, Paris, éd. Hachette, p. 335). (être assis) — dont le français a tiré l’assise et le siège, la pose et la session, la possession et la présidence, la résidence et la sédentarité. Le panorama serait complet : avoir un statut, c’est à la fois être debout (sto) et être assis (sedeo). C’est paraître (simuler) autant qu’avoir (posséder) — puisque être simplement riche (gagner au loto) ne vous dotera pas d’un statut (avoir ses entrées)2Comp. « [La richesse] Tient lieu de tout, même de considération. » (Gustave FLAUBERT, Dictionnaire des idées reçues, 1913 [posthume], Paris, éd. Louis Conard, p. 89, V° Richesse)..

3. On ne prend pas conscience de tout ce qu’implique un statut tant qu’on en jouit ; il faut l’avoir perdu (la retraite) ou n’en avoir jamais eu (l’exclusion) pour réaliser tout ce qui en découle, jusqu’à la possibilité (ou non) d’exprimer ses opinions. Au travail ou en famille (puisque la question du statut déborde la vie sociale pour englober toute l’existence), il y a des personnes qui sont légitimes à s’exprimer même lorsqu’elles ont tort et d’autres qui doivent se taire par peur des représailles. Quand on a la capacité d’imposer le silence, c’est qu’on est en position de force —puissance que l’on ne retire ni de son mérite ni de son intelligence mais de son statut3« Je sais bien qu’on ne peut se passer de dominer ou d’être servi. Chaque homme a besoin d’esclaves comme d’air pur. Commander, c’est respirer, vous êtes bien de cet avis ? Et même les plus déshérités arrivent à respirer. Le dernier dans l’échelle sociale a encore son conjoint, ou son enfant. S’il est célibataire, un chien. L’essentiel, en somme, est de pouvoir se fâcher sans que l’autre ait le droit de répondre. » (Albert CAMUS, La chute, 1956, Paris, éd. Gallimard, coll. Le livre de poche, p. 49)..

4. Le statut est donc la condition, c’est-à-dire l’ensemble des règles qui s’applique à une personne déterminée en fonction d’un rôle social identifié, rôle social qui est à la fois réel (il ne relève pas de la fiction comme dans un jeu ; il a donc des conséquences concrètes pour le sujet) et permanent (le rôle ne s’arrête pas à la fin du jeu ; il faut changer de statut pour changer de condition) — raisons pour lesquelles, et contrairement au jeu de rôles ou à la pièce de théâtre, le rôle social est constitutif de l’identité du sujet.

5. Si le statut est l’état social d’une personne, c’est aussi la position qu’elle occupe dans le groupe dont elle est membre : comme tout individu appartient à plusieurs communautés (famille, entreprise, nation), il superpose sur sa tête plusieurs statuts (mère, salariée, citoyenne) qui le révèlent dans autant de qualités. Tous ces statuts correspondent à la division de la société en rôles — ils ont donc une utilité sociale — mais n’étant pas égaux, ces statuts conduisent à l’établissement de hiérarchies entre les êtres, selon des critères de distinction qui obéissent moins à la raison qu’à la tradition, c’est-à-dire aux fictions — souvent dépassées — qui structurent la société.

« L’étude plus approfondie des chercheurs intéressés par les coutumes polynésiennes a, en effet, montré l’étroite relation qu’il y avait entre le système des interdits et la manifestation du pouvoir de la chefferie polynésienne. La hiérarchie des statuts et des rangs repose sur une échelle de tabous qui va du moins fort au plus sacré et à laquelle correspond une échelle des peines expiatoires. La puissance se mesure ainsi à la faculté d’imposer le contrôle plus ou moins étendu et durable sur les nourritures. Le système des sanctions s’appuie à la fois sur le pouvoir attribué aux ancêtres et sur le coefficient personnel que le chef parvient à imposer aux siens, à la faveur des péripéties guerrières et des fêtes cérémonielles. »4 Daniel DE COPPET, « Tabou », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 5 janv. 2021.

2. Des hiérarchies

6. Le concept de hiérarchie trouve son origine dans la sphère ecclésiastique — étymologiquement, elle est construite sur les mots grecs hieros (sacré, prêtre) et arkhê (commencement, pouvoir). Par conséquent, la hiérarchie est une forme de pouvoir basée sur le sacré5 Daniel DE COPPET, « Tabou », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 5 janv. 2021. — d’où un certain décorum. Plus précisément, une hiérarchie consiste en une organisation sociale fondée sur la subordination des individus les uns aux autres6« Selon Li Tong-tsun, les conseillers des empereurs Han ont élaboré, pour servir leurs maîtres, une sorte de culte de l’Un, principe régissant toutes choses, dont l’empereur était l’agent premier sur terre. Un système de relations sociales hiérarchisé de part en part devait manifester cette grand unité. Il imposerait à chacun un rang et une position déterminée, lui prescrirait des devoirs spécifiques, exigerait de lui la vertu particulière qu’il fallait pour les remplir. Ce système distribuait de façon savante, à chacun selon sa place, un devoir de soumission vers le haut et un droit de domination vers le bas. » (Jean-François BILLETER, Contre François Jullien, 2006, Paris, éd. Allia [2018], p. 26)., c’est-à-dire sur une graduation des attributs et des prérogatives — ce pourquoi on la représente ordinairement sous forme de pyramide ou d’échelle.

7. Dans une représentation mentale spatialisée, la hiérarchie se définit par une certaine verticalité qui place en haut ce qui est supérieur c’est-à-dire éminent, suprême et en bas ce qui est inférieur, c’est-à-dire commun, ordinaire — étymologiquement, le subalterne est placé sous un autre, la subordination instaurant un ordre de dépendance. Le lecteur perçoit qu’on ne parvient pas à caractériser les échelons hiérarchiques autrement que par comparaison auto-référentielle (au-dessus et au-dessous). C’est qu’une hiérarchie repose sur un système de valeurs interdépendantes et autonomes qui n’ont de sens qu’au sein même de ce système (l’ordre social, lequel consiste en un paradigme de coopération) : les subtilités de la chefferie polynésienne sont imperméables à l’entendement des gens qui vivent ailleurs.

8. En somme, une hiérarchie donnée est le reflet du monde dont elle n’est qu’un produit : société ouverte ou fermée, religieuse ou laïque, dotée d’une monnaie ou non, etc. Ce monde — le milieu culturel et social — sert de décor, de trame, de script aux divers rôles et statuts qui donnent corps à la hiérarchie. Les fictions sous-tendant ce monde — par exemple le chamanisme ou le rationalisme — définissent des catégories de statuts (prêtres, directeurs) déclinés en emplois occupés par des personnages. Le personnage s’entend alors de la personne en train d’interpréter un des rôles que la société lui a attribués (rôle social ou familial) : le personnage est la personne qui agit en une qualité spécifique, celle qui découle du statut en question.

9. Le rôle et le statut ne se confondent donc pas : ce dernier correspond à la position hiérarchique (rang attribué, grade obtenu), tandis que le rôle renvoie au comportement attendu (par les autres membres de la hiérarchie) en fonction du statut occupé par la personne. Il s’ensuit qu’une position hiérarchique n’a de réalité et de signification que relativement aux autres positions occupées par les autres membres. Avec ses personnages (roi, reine, valet) et ses couleurs (cœur, carreau, pique, trèfle), le jeu de cartes donne une bonne image de la hiérarchie sociale : un ensemble de figures disposées sur une grille, auxquelles correspondent des valeurs différentes, mais dont chaque élément est indispensable — s’il manque une carte, on ne peut plus jouer.

10. Évidemment, la vie est moins figée que le jeu et si les barreaux de l’échelle sociale sont fixes, les gens, eux, peuvent évoluer (monter ou descendre les échelons). S’il est d’usage de distinguer entre une statique et une dynamique des hiérarchies, entre la structure et la mobilité sociale, c’est pour opposer la constitution de la société (l’ordre public) à l’autonomie des sujets (la liberté individuelle). C’est oublier un peu vite que les hiérarchies (ces structures collectives) sont également travaillées par la course de ses membres (les initiatives privées).

Références

- Jean-François BILLETER, Contre François Jullien, 2006, Paris, éd. Allia [2018].

- Michel BRÉAL et Anatole BAILLY, Dictionnaire étymologique latin, 1885, Paris, éd. Hachette.

- Albert CAMUS, La chute, 1956, Paris, éd. Gallimard, coll. Le livre de poche.

- Daniel DE COPPET, « Tabou », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 5 janv. 2021.

- Gustave FLAUBERT, Dictionnaire des idées reçues, 1913 [posthume], Paris, éd. Louis Conard.

Illustrations

- Petrus CHRISTUS, Portrait d’une jeune femme, vers 1470, Gemäldegalerie, Berlin (Google Arts & Culture).

- Petrus CHRISTUS, Portrait d’un chartreux, 1446, Metropolitan Museum of Art (MET), New-York.

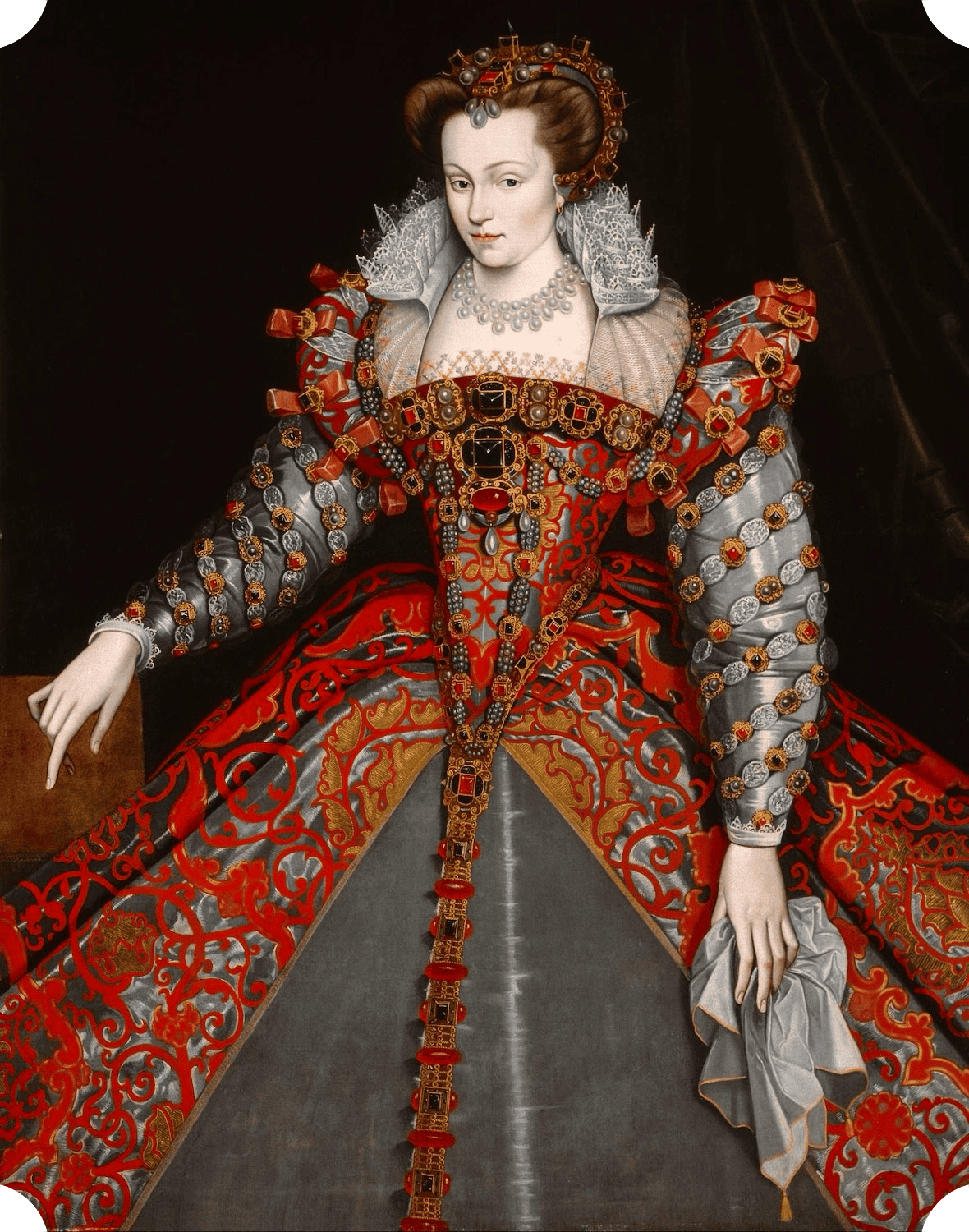

- François CLOUET, Louise de Lorraine, XVIe s., The Museum of Fine Arts, Houston (Google Arts & Culture).

- Jean CLOUET, François 1er (1494-1547), roi de France, 1525/1550, Musée du Louvre, Paris (analyse).

- REMBRANDT, Oopjen Coppit, 1634, Rijksmuseum, Amsterdam.

- REMBRANDT, Marten Soolmans, 1634, Rijksmuseum, Amsterdam.

- 1« Ce verbe [sedeo], qui existe dans toute la famille, a fourni partout de nombreux dérivés et composés. L’idée de s’asseoir est voisine de celle de s’établir, laquelle a conduit à celle de posséder. » (Michel BRÉAL et Anatole BAILLY, Dictionnaire étymologique latin, 1885, Paris, éd. Hachette, p. 335).

- 2Comp. « [La richesse] Tient lieu de tout, même de considération. » (Gustave FLAUBERT, Dictionnaire des idées reçues, 1913 [posthume], Paris, éd. Louis Conard, p. 89, V° Richesse).

- 3« Je sais bien qu’on ne peut se passer de dominer ou d’être servi. Chaque homme a besoin d’esclaves comme d’air pur. Commander, c’est respirer, vous êtes bien de cet avis ? Et même les plus déshérités arrivent à respirer. Le dernier dans l’échelle sociale a encore son conjoint, ou son enfant. S’il est célibataire, un chien. L’essentiel, en somme, est de pouvoir se fâcher sans que l’autre ait le droit de répondre. » (Albert CAMUS, La chute, 1956, Paris, éd. Gallimard, coll. Le livre de poche, p. 49).

- 4Daniel DE COPPET, « Tabou », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 5 janv. 2021.

- 5Daniel DE COPPET, « Tabou », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 5 janv. 2021.

- 6« Selon Li Tong-tsun, les conseillers des empereurs Han ont élaboré, pour servir leurs maîtres, une sorte de culte de l’Un, principe régissant toutes choses, dont l’empereur était l’agent premier sur terre. Un système de relations sociales hiérarchisé de part en part devait manifester cette grand unité. Il imposerait à chacun un rang et une position déterminée, lui prescrirait des devoirs spécifiques, exigerait de lui la vertu particulière qu’il fallait pour les remplir. Ce système distribuait de façon savante, à chacun selon sa place, un devoir de soumission vers le haut et un droit de domination vers le bas. » (Jean-François BILLETER, Contre François Jullien, 2006, Paris, éd. Allia [2018], p. 26).